РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В статье в кратком изложении представлены факты, тренды, ремарки из литературы последних трёх лет по сексуальности мужчин и женщин, которые я прочитал и представляю вам, дорогие читатели журнала.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГП) — это увеличение простаты вследствие аномальной пролиферации или нарушения апоптоза эпителиальной или стромальной ткани.

Цель исследования. Сравнить объём простаты, выраженность симптомов нижних мочевых путей (СНМП) по шкале IPSS и урофлоуметрические показатели у пациентов с ДГП и сахарным диабетом 2 типа (СД 2Т).

Материалы и методы. Проведена аналитическая ретроспективная оценка медицинских карт пациентов с ДГП за период с 2011 по 2015 годы. Оценены данные объёма простаты, баллы шкалы IPSS и Q max посредством урофлоуметрии. Данные анализировались с помощью теста хи-квадрат.

Результаты. Из 62 пациентов 11 страдали СД 2Т, остальные нет. Между двумя группами не было отмечено существенных различий (p > 0,05) в объёме простаты, баллах IPSS и Q max.

Заключение. Значимых различий в объёме простаты, тяжести симптомов нижних мочевых путей и урофлоуметрических показателях между пациентами с и без СД 2Т не выявлено.

Введение. Динамика микробиоты основных биотопов во время беременности практически не изучена, хотя изменения в данных компартментах имеют важную роль как в функционировании женского организма, так и в развитии плода.

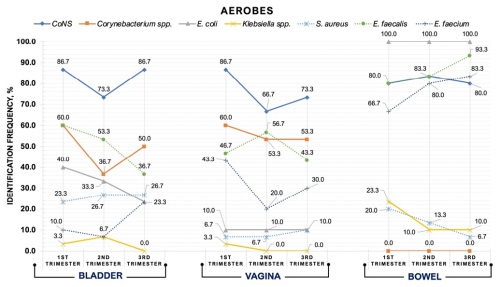

Цель исследования. Изучить динамику и взаимосвязь изменений микробиоты мочевого пузыря, влагалища и кишечника у здоровых беременных женщин в течение трёх триместров (Т-1, 2, 3).

Материалы и методы. Дизайн исследования: одноцентровое сравнительное наблюдательное лонгитюдное исследование. Тридцать из 220 первородящих женщин были отобраны для скрининга в женской консультации в период с 2021 по 2022 год. У всех беременных женщин были взяты пробы в Т-1, 2, 3 для культурального исследования: пробы мочи из мочевого пузыря (средняя порция), мазки из заднего свода влагалища и фекальные массы. После предкультуральной подготовки образцы исследовали на расширенном наборе питательных сред (n = 13) в специальных условиях культивирования (аэробно-анаэробных). По результатам исследований оценивали частоты идентификации (ЧИД), величины микробной нагрузки (ВМН) и коэффициенты взаимной сопряжённости (КВС) микроорганизмов между различными биотопами.

Результаты. Культуральное исследование выявило различные бактерии в каждом биотопе, исследованном во всех триместрах. В моче от Т1 до Т3 наблюдались аэробы и анаэробы с различными ЧИД, но ни один таксон не показал стабильного ЧИД. Во влагалище ЧИД бактерий были аналогичны в моче. Микробиота кишечника была наиболее стабильным биотопом, остававшимся практически неизменным в течение беременности. В моче и влагалище средние показатели ЧИД большинства аэробов и анаэробов не претерпели значительных изменений в течение беременности. В кишечнике ВМН были стабильно выше, чем в мазках из мочи и влагалища. По данным анализа КВС, биотопы мочевой пузырь — влагалище и мочевой пузырь — кишечник показали значительно большее количество взаимосвязей между микроорганизмами во всех Т. Заключение. Наблюдаемая структура микробиоты в течение всех Т ассоциируется с неосложнённым течением беременности. Эти результаты являются значимыми для изучения изменений микробиоты при осложнённой беременности.

Введение. Возможность прогнозировать сроки купирования воспаления при обструктивном пиелонефрите на основании рутинных лабораторных показателей имеет большое значение для планирования следующего этапа лечения — устранения причины обструкции.

Цель исследования. Оценить динамику и прогностическую ценность маркеров системной воспалительной реакции при лечении острого обструктивного пиелонефрита (ООП)

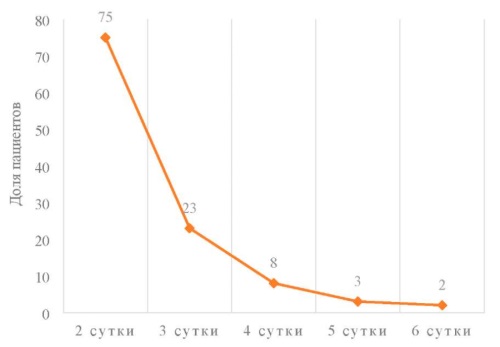

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование динамики воспалительных маркеров у пациентов с ООП. В исследование включены 113 пациентов с ООП, 43 из них была выполнена пункционная нефростомия и 70 — установка мочеточникового стента. Оценены уровни лейкоцитоза, СРБ, креатинина в день госпитализации и на 3-и и 7-е сутки после дренирования, длительность лихорадки, а также факторы риска длительной регрессии лейкоцитоза.

Результаты. На 3-и сутки от начала лечения средний уровень лейкоцитов составил 10,5 (± 2,46) *109, а доля тех, у кого он нормализовался, превысила две трети — 68,1%. На 7-е сутки — 7,9 (± 3,12) *109 и 75,2% соответственно. Средний уровень СРБ на 3-и сутки — 14,2(± 63,95) мг/л, а доля имевших снижение до целевых значений — 32,7%. На 7-е сутки — 13,1 (± 49,7) мг/л и 56,6% соответственно. К 7-м суткам терапии лихорадка купировалась у 98% пациентов. Среди факторов, способных оказать влияние на длительное персистирование лейкоцитоза, статистически значимым (p < 0,05) оказался сахарный диабет.

Заключение. Исходя из величины стандартного отклонения маркеров воспаления в ходе лечения, лейкоцитоз может оцениваться как более специфичный маркер регрессии воспаления, чем СРБ. На 7-е сутки терапии три четверти пациентов демонстрируют лабораторные и клинические критерии купирования воспалительного процесса. Наличие у пациента сахарного диабета статистически значимо удлиняет регрессию воспалительной реакции при ООП.

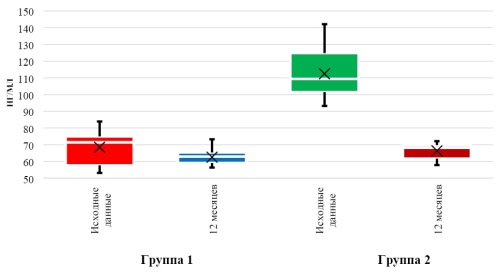

Введение. Проблема диагностики и лечения пациентов с комплексом симптомов нижних мочевых путей, ассоциированных с гиперплазией предстательной железы (СНМП / ГПЖ), сохраняет высокую актуальность. Методы клинической диагностики не всегда позволяют своевременно прогнозировать изменения функции почек, верхних и нижних мочевых путей при разных видах лечебного воздействия. Поиск потенциальных биомаркеров, позволяющих малоинвазивно оценить состояние мочевого пузыря и почечной функции, представляется перспективным направлением научных исследований.

Цель исследования. Выявить потенциальные биомаркеры мочи и сыворотки крови, позволяющие оценить функцию почек у пациентов с СНМП / ГПЖ.

Материалы и методы. В исследование включёны 69 пациентов с СНМП / ГПЖ с последующим их разделением на две группы. В группу 1 включены 48 пациентов с СНМП умеренной тяжести, получавших комбинированную терапию альфа-1-адреноблокаторами (ААБ) и ингибиторами 5-альфаредуктазы (5АРИ). В группу 2 — 21 пациент с тяжёлыми СНМП / ГПЖ. Пациентам группы 2 выполнено хирургическое лечение — трансуретральная резекция простаты (ТУР). Помимо стандартных методов исследования (IPSS, дневников мочеиспускания, лабораторных, уродинамических и лучевых методик), для поиска потенциальных биомаркеров сыворотки крови и мочи исследованы концентрации протеин-7 связывающего инсулиноподобного фактора роста (IGFBP7), Cystatin C, OPN, трефоилового фактора (TFF3), Clusterin, лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Период наблюдения пациентов составил 12 месяцев.

Результаты. В ходе исследования отмечено, что IGFBP7, Cystatin C, TFF-3 в сыворотке крови, а также ЛДГ, Clusterin в моче взаимосвязаны со степенью выраженности СНМП / ГПЖ. Уровень биомаркеров сыворотки крови у пациентов с тяжёлыми проявлениями СНМП изначально был выше, чем у пациентов, нарушения мочеиспускания которых носили умеренный характер (группа 1). На фоне лечения (консервативная терапия, оперативные вмешательства по поводу ГПЖ) уровни рассматриваемых субстратов снижались у пациентов всех групп. При оценке биомаркеров мочи наибольшее снижение уровня Clusterin к завершению наблюдения зафиксировано у пациентов группы 1, наименее выраженное — у пациентов с тяжёлыми СНМП. Исходное значение ЛДГ двукратно превышало показатели у больных в группе 2 относительно группы 1 и прогрессивно снижалось после хирургического лечения инфравезикальной обструкции.

Заключение. Использование биомаркеров для оценки нарушения функции почек при развитии ГПЖ — перспективное направление научного поиска. Панели новых маркеров позволят прогнозировать нарушения функции почек у пациентов с СНМП средней и тяжёлой степени.

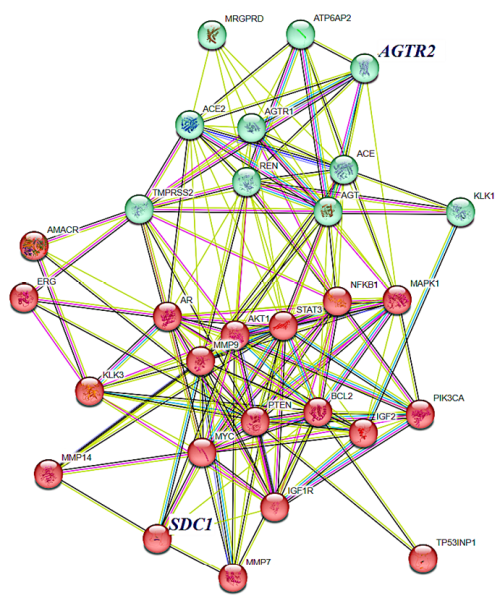

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) остаётся актуальной проблемой современной онкоурологии в связи с высокими показателями заболеваемости и смертности.

Цель исследования. Оценить экспрессию рецепторов ангиотензина II второго типа (AT2-R) и синдекана-1 (CD138) при простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН) и раке предстательной железы.

Материалы и методы. Для иммуногистохимического (ИГХ) исследования использован материал полифокальных пункционных биопсий 20 мужчин: 10 мужчин — с ПИН-3, 10 мужчин — с РПЖ. Для ИГХ окрашивания использованы первичные антитела к AT2-R и антитела CD138 (клон MI 15), система визуализации EnVision FLEX. Постановка ИГХ реакций, интерпретация полученных результатов проведена по общепринятым правилам.

Результаты. Результаты исследования показали, что дефицит AT2-R увеличивается в ряду ПИН-3 — РПЖ. В опухолевых клетках при РПЖ отмечалась слабая экспрессия AT2-R либо её отсутствие, при этом локализация рецептора AT2-R — ядерная. При ПИН-3 экспрессия синдекана-1 локализовалась на мембране базальных клеток и базолатеральной стороне секреторных эпителиальных клеток, без экспрессии в прилегающей строме, при этом уровень экспрессии синдекана-1 всегда оставался высоким. При РПЖ мембранная экспрессия синдекана-1 сохранялась. При уменьшении или отсутствии ядерной экспрессии AT2-R в ткани рака простаты с повышением ISUP уровень экспрессии синдекана-1 снижался.

Заключение. Впервые показано одновременное снижение уровней экспрессии AT2-R и синдекана-1 при РПЖ. Комплексное определение уровней экспрессии рецепторов ангиотензина II второго типа и синдекана-1 является, по-видимому, перспективным для разработки диагностических и прогностических маркеров инициации и развития рака предстательной железы.

Введение. Травмы мочеточника составляют около 3% среди травм органов мочевой системы. До 38 – 80% травм мочеточника выявляется несвоевременно. Пропущенные уретеротравмы приводят к развитию осложнений.

Цель исследования. Определение оптимальной тактики лечения ранних осложнений травм мочеточника.

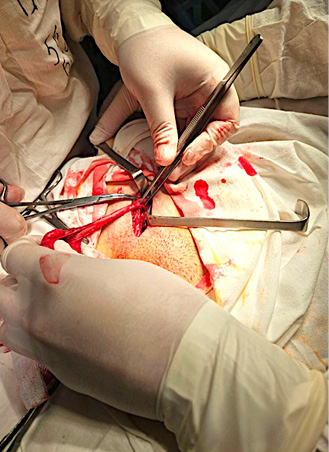

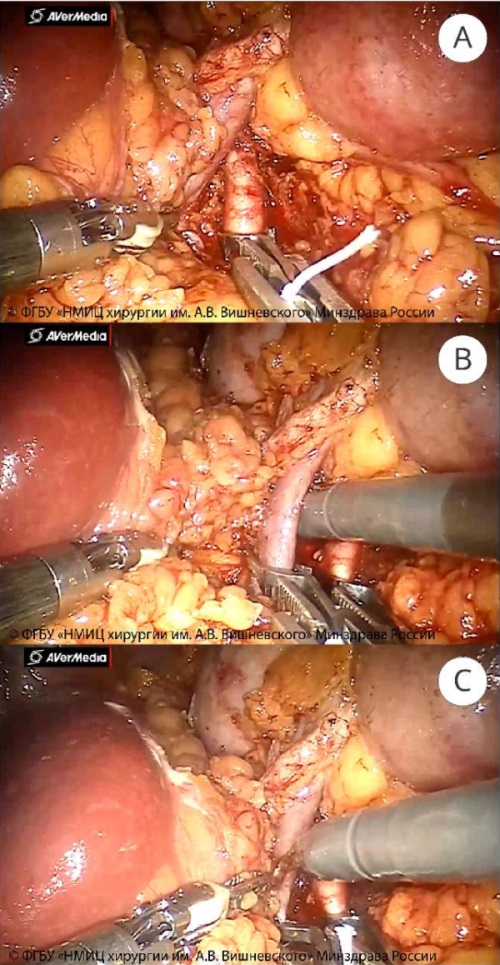

Материалы и методы. В научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с 2000 по 2022 год с ранними осложнениями, различными по механизму, виду и тяжести травм мочеточника, проходили лечение 46 пациентов. Тяжесть осложнений травм мочеточника определялась по классификации Clavien-Dindo. При лечении осложнений травм мочеточника применяли реконструктивные (в том числе этапные) операции.

Результаты. По механизму повреждения мочеточника у 43 (93,5%) пациентов имелись ятрогенные травмы, у 2 (33,3%) — закрытые, у 1 (2,2%) — открытое ранение. По виду повреждения мочеточника различали разрыв, лигирование, раздавливание эндоклипсой и термическую травму. Вид уретеротравмы определял развитие ранних осложнений. Лигирование и раздавливание эндоклипсой мочеточника приводило к развитию почечной колики, гидронефрозу и обструктивному пиелонефриту. Разрыв и термическое повреждение мочеточника осложнялись мочевыми затеками и перитонитом. По классификации Clavien-Dindo, осложнения имели III b и IV степени тяжести. При лечении гнойно-воспалительных осложнений травм мочеточника выполнялись этапные операции. В остальных случаях гемодинамически стабильным пациентам с осложнениями уретеротравм проводили реконструктивные операции.

Заключение. Выбор тактики лечения ранних осложнений травм мочеточника зависит от общего состояния пациента, наличия или отсутствия гнойно-воспалительного процесса, механизма, вида и локализации уретеротравмы.

Введение. Известно, что применение трансвагинальных сетчатых имплантов не лишено специфических осложнений, значимо ухудшающих качество жизни пациенток. Было доказано, что количество используемого перманентного материала напрямую коррелирует с риском возникновения имплант-ассоциированных осложнений. Таким образом, необходима разработка нового поколения имплантов, сохраняющих преимущества перманентного сетчатого импланта, но с минимальным риском имплант-ассоциированных осложнений. Вместе с тем недостаточно данных о реакции живого организма на подобный тип синтетического импланта.

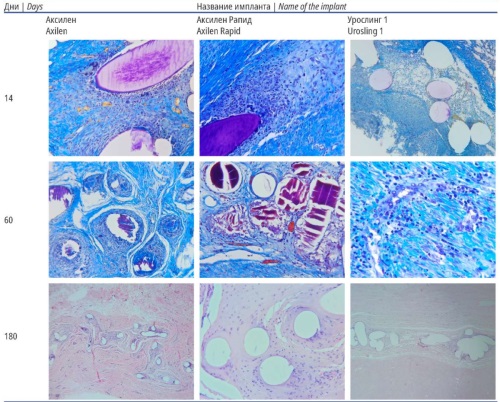

Цель исследования. Сравнить гистологические изменения в мягких тканях передней брюшной стенки кролика в зоне имплантации нового поколения частично резорбируемого импланта и нерассасывающегося полипропиленового сетчатого импланта в эксперименте на кроликах.

Материалы и методы. Ранее нами была разработана частично резорбируемая система доставки лигатур для аксиальной фиксации структур тазового дна, произведён технический анализ, сравнение биомеханических и патоморфологических свойств после имплантации в эксперименте на живом организме. Настоящее исследование проведено на 39 самцах кроликов породы шиншилла, рандомизированных на три группы в соответствии с имплантируемым материалом: частично резорбируемая система доставки лигатур Аксилен и Аксилен Рапид от компании «Линтекс», а также нерассасывающийся полипропиленовый сетчатый имплант Урослинг. После выведения кроликов из эксперимента полученный биоматериал подвергался гистологическому исследованию.

Результаты. В группе с частично резорбируемыми имплантами Аксилен и Аксилен Рапид наблюдались меньшее воспаление и лучшая тканевая интеграция по сравнению с полипропиленовым имплантом Урослинг. Данный факт указывает на потенциальное снижение риска постоперационных осложнений и улучшение качества жизни пациентов.

Заключение. Результаты экспериментального исследования подтверждают преимущества использования частично резорбируемых имплантов перед традиционными полипропиленовыми сетками в реконструктивной хирургии тазового дна. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения долгосрочной безопасности и эффективности нового поколения имплантов.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

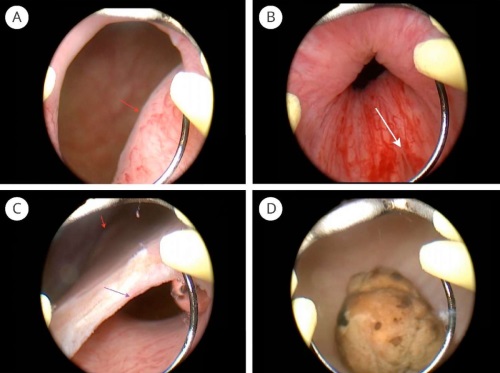

Эктопическое уретероцеле является редкой аномалией верхних мочевых путей, часто сопровождающейся образованием вторичных камней в связи с развитием нарушения оттока мочи по мочеточнику. В статье приводится клиническое наблюдение, в котором отображены особенности диагностики и возможности оперативного лечения данного состояния, включая малоинвазивные эндоскопические вмешательства. Особое внимание уделяется рассмотрению различных оперативных подходов и их эффективности в улучшении качества жизни пациентов. Сравнительный анализ различных методик показывает, что эндоскопическая коррекция, несмотря на некоторые ограничения, остаётся предпочтительным вариантом из-за малой частоты осложнений и быстрой реабилитации.

Введение. Герминогенная опухоль яичка (ГОЯ) — редкая опухоль, встречающаяся в 1% случаев всех злокачественных новообразований у мужчин, при этом одним из основных факторов риска является крипторхизм.

Цель исследования. Представить редкий клинический случай герминогенной опухоли яичка у пациента с двухсторонним крипторхизмом с мужскими и женскими половыми признаками.

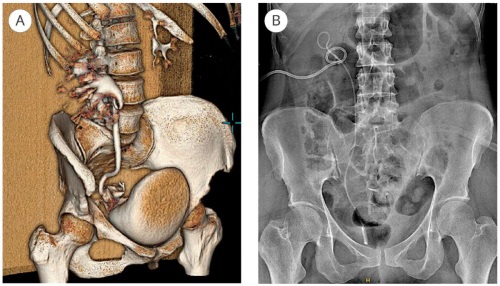

Клинический случай. При обследовании в условиях отделения андрологии и онкоурологии №6 ПСПбГМУ им. И.П. Павлова больного 32 лет с анамнезом двухстороннего крипторхизма выявлено крупное новообразование правого неопущенного яичка. Согласно заключению магнитно-резонансной томографии, к нижнему полюсу правого яичка фиксировано полостное образование, интерпретируемое как увеличенный левый семенной пузырек. Выполнено двухстороннее удаление неопущенных левого и правого (поражённого опухолью) яичек, при этом от нижнего полюса образования определялось отхождение семявыносящего протока, переходящего в слепо заканчивающееся мягкотканное полостное образование (по форме и структуре напоминающее матку), выполнено его удаление. По данным гистологического исследования, новообразование представлено типичной семиномой правого яичка, рТ2, мягкотканная полость представлена рудиментарной маткой с маточными трубами. Проведена адъювантная химиотерапия.

Заключение. Продемонстрирован редкий клинический случай герминогенной опухоли неопущенного яичка у пациента с двухсторонним крипторхизмом, нарушением формирования пола (46, XY), синдромом персистенции Мюллеровых протоков. Данные нозологии требуют ранней диагностики и лечения.

ОБМЕН ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Введение. Паховая эктопия яичка является редким осложнением после пластики паховой грыжи. В современной литературе существует малое количество статей, посвящённых этой проблеме.

Цель исследования. Изучить механизмы подъёма яичка после операции по поводу паховой грыжи у детей и методы лечения данного осложнения.

Материалы и методы. На базе ЧОДКБ проведён ретроспективный анализ медицинских карт детей мужского пола, перенёсших пластику паховой грыжи в период с января 2018 года по декабрь 2023 года. Были идентифицированы те, кто перенёс последующие орхиопексии по поводу ипсилатерального крипторхизма. Были исключены крипторхизмы, которые были неправильно диагностированы.

Результаты. Всего было пролечено 1140 мальчиков с паховыми грыжами, из них 978 (86%) оперированы лапароскопически по методике PIRS, а 162 (14%) выполнялось открытое грыжесечение. У 9 (0,7%) детей после операции выявлено эктопированное яичко в паху. Во время орхиопексии обширные спайки и рубцы в паховом канале были обнаружены только в 2 случаях после открытой пластики. Влагалищный отросток оставался интактным после лапароскопической пластики и частично — после открытого грыжесечения.

Заключение. Эктопию яичка у пациентов, перенёсших пластику паховой грыжи, можно успешно лечить с помощью орхиопексии, выполняемой посредством пахового доступа.

В работе представлена оценка результатов хирургических вмешательств пациентов с объёмными образованиями почек с помощью роботической системы Da Vinci Si и Da Vinci Xi. Проанализирован опыт лечения 14 больных, которым была выполнена робот-ассистированная резекция почки с применением фармако-холодовой ишемии. Данное исследование демонстрирует преимущества представленной методики, такие как длительная безопасная ишемия почки, нефронсбережение, минимальная кровопотеря, отсутствие гемотрансфузий, небольшая длительность пребывания пациента в стационаре.

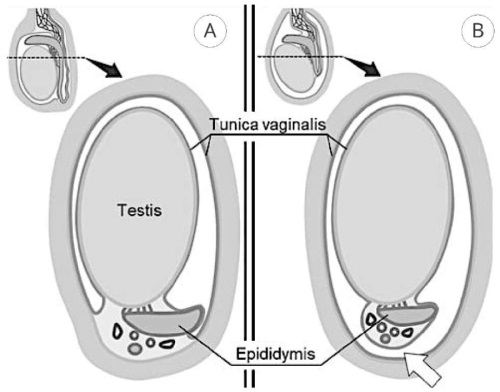

Введение. Среди пациентов с интермиттирующим перекрутом яичка (ПЯ), по данным серии исследований, вероятность потери гонады составляет 29% – 50%. Предрасполагающей к формированию ПЯ является аномалия фиксации яичка типа «язык колокола». В случаях с интермиттирующим ПЯ перенесённые эпизоды приступов гемискротальной боли не являются достаточным основанием к ревизии яичка, что определяет актуальность разработок методик визуализации, позволяющих документировать наличие анатомических предпосылок к ПЯ.

Цель исследования. Поиск методик, способных помочь в решении проблемы документирования анатомических предпосылок к формированию тестикулярной торсии.

Материалы и методы. Для диагностики анатомических предпосылок интермиттирующего ПЯ разработана методика ультразвукового исследования. Пациент осматривается после спонтанной деторсии, когда стандартных признаков ПЯ нет. Реализация предложенной методики возможна в течение ближайших 18 часов после спонтанной деторсии, когда формируется реактивная водянка яичка. Фиксируем яичко с небольшой тракцией в каудальном направлении, одновременно перемещая внутриоболочечную жидкость вверх. Устанавливаем датчик над верхним полюсом яичка в горизонтальной плоскости. Жидкость смещается аномально высоко вдоль семенного канатика внутри влагалищной оболочки брюшины и окружает семенной канатик со всех сторон, что позволяет хорошо визуализировать интраперитонеально расположенный семенной канатик над яичком в пределах оболочек яичка. При выявлении описанного ультразвукового симптома «стержня языка колокола» можно диагностировать аномалию «язык колокола», создающую предпосылки для интермиттирующего ПЯ, и обоснованно выполнить ревизию и фиксацию яичка.

Результаты. По описанной методике обследованы 8 пациентов, у всех выявлен симптом «стержня языка колокола», рекомендована фиксация яичка. Средний возраст пациентов составил 12,4 года. Среднее время после исчезновения боли в мошонке — 8 часов (от 1 до 18 часов). У всех 8 пациентов интраоперационно подтверждена патология фиксации яичка по типу «языка колокола».

Заключение. У пациента с остро возникшей гемискротальной болью (затем спонтанно исчезнувшей) при выявлении ультразвукового симптома «стержня языка колокола» можно диагностировать наличие аномалии фиксации яичка, создающей анатомические условия для интермиттирующего ПЯ, что позволяет трансформировать диагностику интермиттирующего ПЯ из плоскости диагноза исключения в плоскость диагноза, установленного на основе доказанных анатомических предпосылок тестикулярной торсии.