РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В статье в кратком изложении представлены рекомендации Международного общества инконтиненции (ICI-7) по коррекции недержания мочи у мужчин и женщин. Высказывается авторское мнение о состоянии проблемы с позиции её актуальности в рамках современной практической урологии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

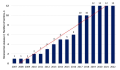

Введение. Открытая реимплантация (ОР) мочеточника длительное время считалась золотым стандартом в реконструкции уретеровезикального сегмента. Внедрение минимально инвазивных реимплантаций (МИР) при хирургической коррекции патологии уретеровезикального сегмента (УВС) у детей началось с 90-х годов прошлого века. Нами проведено исследование динамики распространённости МИР в регионах Российской Федерации и Республике Беларусь.

Цель исследования. Изучить тенденции внедрения и использования МИР и провести анализ её эффективности и послеоперационных осложнений в сравнении с ОР мочеточника.

Материалы и методы. В исследование включены 1273 пациента (1793 мочеточника) с патологией УВС, оперированных в период 2007 – 2022 гг. МИР выполнена на 1356 (75,6%) мочеточниках (913 имели пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) и 443 — первичную обструкцию мочеточника (ПОМ). В изучаемые параметры включали ежегодное количество реимплантаций, возраст пациентов, частоту интра- и послеоперационных осложнений, а также ближайшие и среднесрочные результаты операций.

Результаты. Изучение частоты применения МИР показало статистически значимый положительный тренд (p ˂ 0,0001) и к 2022 году 75% реимплантаций выполнялось с помощью минимально инвазивных технологий. Анализ скорости замещения ОР показал, что клиники, которые начали использовать МИР первыми, достигали значимого увеличения частоты её выполнения через 4 – 6 лет, в то время как учреждениям, начавшим применять МИР позже, для этого потребовалось 2 – 3 года. При МИР интраоперационные осложнения отмечены у 5 (0,4%) пациентов, которые по классификации Satava относились к I степени. Частота послеоперационных осложнений при МИР (6,6%) и ОР (7,6%) была незначима (p = 0,8). Сравнительная эффективность реимплантации в случаях ПОМ составила 96,6% и 95,9% при использовании МИР и ОР, а в случаях ПМР 96,2% и 94,6% соответственно.

Заключение. В части клиник регионов России и в Республике Беларусь, вошедших в исследование, отмечается тенденция к полному замещению ОР минимально инвазивными технологиями. МИР по частоте осложнений и эффективности не отличается от открытых вмешательств.

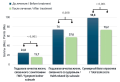

Введение. Методом выбора хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) объёмом более 80 см3 является гольмиевая энуклеация (HoLEP). Однако проведение HoLEP сопряжено с ограничениями, несущими как клиническое, так и экономическое бремя, при этом альтернативой трансуретральной хирургии сегодня выступает лапароскопическая аденомэктомия. Оптимальные подходы к хирургическому лечению ДГПЖ большого объёма, помимо клинической эффективности, должны также быть экономически целесообразны, что определяет актуальность исследования.

Цель исследования. Провести сравнительный экономический анализ применения HoLEP и лапароскопической позадилонной аденомэктомии, дополненной временным пережатием внутренних подвздошных артерий и уретроцистоанастомозом (ЛПА + ВПА + УЦА).

Материалы и методы. Экономический анализ результатов выполнения HoLEP (214 человек) и ЛПА + ВПА + УЦА (215 человек) был проведён в ходе открытого многоцентрового исследования с расчётом прямых затрат, непосредственно связанных с оперативным вмешательством, косвенных или непрямых затрат, связанных с госпитализацией. Сравнительный анализ объёма дополнительного назначения лекарственных препаратов включал в себя оценку расходов на консервативное лечение в период госпитализации и в послеоперационном периоде. Экономические потери, связанные с длительностью временной нетрудоспособности пациентов, были рассчитаны как суммарная упущенная выгода в производстве валового внутреннего продукта (ВВП).

Результаты. Стоимость базового хирургического оборудования составила 15 701 000,0 и 36 927 827,0 рублей (₽) при ЛПА + ВПА + УЦА и HoLEP соответственно. Медиана прямых затрат на выполнение ЛПА + ВПА + УЦА и лазерной энуклеации HoLEP составила 54 990,6 [49 870,5; 67 850,8] и 69 158,9 [65 005,9; 72 351,7] ₽ соответственно. Медиана показателя непрямых затрат в группах ЛПА+ВПА+УЦА и HoLEP составила 71 251,0 [68 039,0; 73 103,0] и 80 451,0 [74 423,0; 83 501,0] ₽ соответственно. Показатели упущенной выгоды в производстве ВВП на 1 человека составили 5 398,4 и 6 167,9 ₽ в группах ЛПА + ВПА + УЦА и HoLEP соответственно.

Заключение. Целесообразность применения ЛПА + ВПА + УЦА в хирургическом лечении ДГПЖ большого объёма обусловлена экономически обоснованными преимуществами в сравнении с HoLEP.

Введение. Обучение навыку пункции полостной системы почки остаётся актуальным вопросом как для обучающихся ординаторов, так и для практикующих врачей. Так как обучение на пациентах является этически сомнительным и может быть небезопасным с точки зрения осложнений, были созданы обучающие модели для отработки навыков.

Цель исследования. Сравнить два небиологических тренажёра для пункции полостной системы почки под ультразвуковым контролем: «UROSON» (ГЭОТАР, Россия) и фантом почки (SafeToAct, Эстония).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 молодых докторов без опыта пункции почки. Группа 1 (20 человек) — практика на тренажёре «UROSON» (ГЭОТАР, Россия). Группа 2 (20 человек) — практика на фантоме почки (SafeToAct, Эстония). Оба тренажёра были оценены докторами до и после практики, а также в отдалённом периоде — через 3 и 6 месяцев. Оценку проводили с использованием шкалы Likert.

Результаты. Согласно полученным результатам сравнения показателей̆ (цвет и консистенция, визуализация полостной системы и чашечек при УЗИ), тренажёр «UROSON» получил более высокие оценки (p < 0,05). На протяжении всего исследования визуализацию полостной системы тренажёра «UROSON» оценивали как «хорошую». Через 6 месяцев использования визуализация ухудшилась на 6,9%. В то же время при использовании фантома почки «SafeToAct» визуализация ухудшилась на 64% уже после 1 месяца использования. На более поздних сроках фантом почки «SafeToAct» не оценивали, так как он пришёл в негодность. У обоих тренажёров были «треки» после пункций. У тренажёра «UROSON» — в 30% случаев, а у фантома почки «SafeToAct» — в 100% случаев (p < 0,0001).

Заключение. Тренажёр «UROSON» может использоваться для обучения, мастер-классов и проведения аккредитации специалистов в течение длительного времени.

Введение. Многочисленные исследования указывают на причастность истинной инфекции нижних мочевых путей к патогенезу гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) у пациентов, не восприимчивых к стандартной терапии. В таком случае «идеальным» было бы лечение, направленное на все звенья патогенеза развития заболевания.

Цель исследования. Оценить результаты применения препарата Везустен® при лечении ГАМП у женщин с хроническим рецидивирующим циститом.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 пациенток с диагнозом ГАМП и хронический рецидивирующий цистит. В качестве терапии ГАМП все они получали препарат Везустен® 5 мг внутримышечно 3 раза в неделю, всего 10 доз. Исследование состояло из трёх этапов: период скрининга продолжительностью до 14 дней; период оценки эффективности терапии — 42 дня от начала терапии, в том числе период терапии + дальнейшее наблюдение после окончания терапии; период наблюдения — 180 дней + 14 дней от завершения лечения.

Результаты. Установлена клиническая эффективность препарата в отношении выраженности симптоматики ГАМП и качества жизни пациенток. Так, через 3 недели после окончания лечения отмечено статистически значимое снижение степени тяжести симптомов ГАМП по шкалам PPIUS (2,2 ± 1,0 против 0,95 ± 1,0 баллов) и TUFS (28,4 ± 11,6 против 5,1 ± 6,4 баллов), уменьшение количества мочеиспусканий в дневное (11,5 ± 2,2 против 8,8 ± 2,7 эпизодов) и ночное (3,5 ± 1,8 против 1,4 ± 1,5 эпизодов) время (p < 0,001). Частота мочеиспусканий в ночное время снизилась более чем в 2,5 раза, при этом доля пациенток, которые не просыпались ночью для похода в туалет увеличилась с 10 до 35%. Оценка показателей опросника OAB-q после окончания курса лечения в сравнении с исходными данными выявила статистически значимое улучшение качества жизни, связанного с выраженностью симптомов ГАМП (24,8 ± 7,5 против 15,7+6,4 баллов; р < 0,001), и с общим состоянием здоровья (74,0 ± 31,7 против 57,6 ± 22,1 баллов; р = 0,0087). Средняя продолжительность безрецидивного периода, включающего курс лечения Везустеном®, и период наблюдения статистически значимо увеличилась до 42,90 ± 9,64 недель в сравнении с длительностью безрецидивного периода до включения пациенток в исследование — 17,96 ± 7,75 недель (р < 0,001). За весь период участия пациенток в клиническом исследовании обострения хронического цистита отмечены у 8 женщин (20%).

Заключение. Результаты исследования показали, что препарат Везустен® является эффективным средством лечения ГАМП на фоне хронического рецидивирующего цистита. На наш взгляд, препарат Везустен® может быть рассмотрен для применения при лечении пациенток с хроническими рецидивирующими циститами.

Введение. Посткоитальный цистит не является отдельной нозологической единицей и рассматривается в рамках рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей. При наличии анатомических особенностей расположения наружного отверстия уретры и неэффективности консервативной терапии, в ряде случаев возможно выполнение транспозиции дистального отдела уретры.

Цель исследования. Оценить результаты профилактики посткоитального цистита при выполнении транспозиции уретры.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 46 пациенток с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей, перенёсших транспозицию уретры с 2011 по 2013 годы в ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ». С помощью опроса изучена субъективная оценка пациенток в отношении эффективности лечения и влияния на качество жизни.

Результаты. Эффективность транспозиции уретры составила 71,7%. Половина участниц исследования не отмечала рецидивы цистита за последний год, при этом у 67% пациенток не было ни одного эпизода обострения после хирургического лечения. Роды не оказывали влияния на результат лечения.

Заключение. Транспозиция уретры показала свою эффективность и относительную безопасность и может быть предложена пациенткам с посткоитальным циститом при неэффективности консервативных мероприятий.

Введение. Существуют данные о связи инфекционно-воспалительного поражения нижних мочевых путей и рака мочевого пузыря (РМП). Однако данные о микробиоте мочи мужчин среднего и пожилого возрастов с подозрением на рак мочевого пузыря практически отсутствуют. Эти знания крайне важны с точки зрения изучения роли инфекционно-воспалительной гипотезы в генезе РМП.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку микробиоты мочепузырной мочи, полученной при естественном мочеиспускании и катетеризации мочевого пузыря, путём стандартного и расширенного культурального исследования у мужчин с предположительным диагнозом немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.

Материалы и методы. В проспективное сравнительное с последовательным набором пациентов исследование включены 23 мужчины в возрасте старше 45 лет с подозрением на немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, основанным на клинико-лабораторных и сонографических данных, а также с отсутствием в анамнезе инфекционно-воспалительных заболеваний почек и мочевых путей, в том числе инфекций, передающихся половым путём, и рецидивирующих инфекций других органов и систем. Бактериологическому анализу подвергали среднюю порцию свежевыпущенной мочепузырной мочи и мочу, полученную уретральным катетером непосредственно перед уретроцистоскопией. Бактериологическое исследование мочи проводили на стандартный набор питательных сред в аэробных условиях культивирования и на расширенный набор питательных сред в аэробных и анаэробных условиях культивирования.

Результаты. В моче пациентов с подозрением на РМП преимущественно выявляли анаэробный спектр микроорганизмов. При этом среди анаэробных таксонов чаще обнаруживали Peptococcus spp. (70%), Eubacterium spp., Propionibacterium spp. (по 45% соответственно), среди представителей аэробного спектра — Corynebacterium spp. (60%), S. lentus (до 45%), S. haemolyticus (35%) и E. faecalis (30%). Данные сравнительного анализа частот выявляемости микроорганизмов в зависимости от метода забора материала и набора сред для культивирования показали, что в средней порции мочи выделяется больше изолятов чем при исследовании катетерной мочи (в 2,9 и 1,9 раза при стандартном и расширенном наборах сред соответственно). Кроме того, при выполнении расширенного бактериологического исследования в сравнении со стандартной методикой выявляемость микроорганизмов в 3,5 выше при исследовании средней порции мочи и в 5,1 раза — при исследовании катетерной мочи. Среднее количество микроорганизмов на 1 пациента также больше при использовании расширенной методики (средняя порция — 4,7 ± 1,9; катетертная моча — 2,3 ± 1,0) в сравнении со стандартными (средняя порция — 1,3 ± 0,9; катетертная моча — 0,3 ± 0,5).

Заключение. Мужчинам среднего и пожилого возрастов с немышечно-инвазивным РМП свойственна асимптомная бактериурия в виде широкого спектра аэробных и анаэробных микроорганизмов. Паттерн мочи, полученной уретральным катетером, содержит достоверно более узкий спектр бактерий в сравнении с образцом, полученным при естественном мочеиспускании. Расширенное культуральное исследование мочи для изучения особенностей микробиоты / микробиома мочи мочевого пузыря целесообразно производить непосредственно перед процедурой цистоскопии путём забора мочи уретральным катетером.

Введение. У ряда пациентов с цистостомическим дренажём после хирургической ликвидации инфравезикальной обструкции качество мочеиспускания является неудовлетворительным или мочеиспускание не восстанавливается.

Цель исследования. Определить предикторы неудовлетворительного результата хирургического лечения гиперплазии предстательной железы у пациентов с наличием цистостомического дренажа до трансуретральной резекции (ТУР) простаты

Материалы и методы. В исследование включены 52 пациента с цистостомой, установленной по поводу задержки мочеиспускания на фоне гиперплазии простаты. Возраст пациентов составил от 48 до 85 лет. Всем пациентам с целью восстановления мочеиспускания была выполнена ТУР простаты. Были проанализированы клинические и уродинамические данные пациентов. При оценке рисков невосстановления мочеиспускания учитывали возраст пациентов, баллы по шкале IPSS, количество эпизодов задержки мочеиспускания, объём задержки мочеиспускания, объём предстательной железы, наличие внутрипузырного роста простаты, наличие гиперактивности детрузора, возможность самостоятельного мочеиспускания на фоне цистостомы, рост микрофлоры мочи.

Результаты. У четырёх (7,6%) пациентов не удалось добиться адекватного самостоятельного мочеиспускания после ТУР предстательной железы, и они нуждались в продолжении дренирования мочевого пузыря после операции. У 48 (92,4%) пациентов самостоятельное мочеиспускание было восстановлено после хирургического устранения инфравезикальной обструкции, и они были избавлены от цистостомического дренажа. Такие показатели как возраст старше 80 лет, объём задержки мочеиспускания более 1500 мл, отсутствие детрузорной гиперактивности, невозможность самостоятельного мочеиспускания у пациентов с цистостомой коррелировали с отсутствием восстановления адекватного мочеиспускания после операции.

Заключение. Следует взвешенно подходить к хирургическому восстановлению мочеиспускания у пациентов старшей возрастной группы с надлобковым дренажём, установленным по поводу задержки мочи чрезмерно большого объёма, и отсутствием самостоятельного мочеиспускания на его фоне. Имеет смысл включить в план обследования цистометрию наполнения, а вопрос о целесообразности операции в таких случаях следует решать индивидуально.

Ведение. Золотым стандартом лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НМИРМП) среднего и высокого рисков является трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря в сочетании с внутрипузырной терапией. Однако эта процедура может привести к серьёзным осложнениям. В то же время исследования различных лазеров для лечения НМИРМП продемонстрировали их безопасность и эффективность. Однако данная тема изучена не в полной мере и мало практикуется в клинической онкоурологии, что делает её необходимой для дальнейшего изучения.

Цель исследования. Сравнить тулиевый и гольмиевый лазеры с традиционной трансуретральной резекцией (ТУР) мочевого пузыря при немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря (НМИРМП).

Материалы и методы. В нашей работе в зависимости от метода лечения 84 пациента с НМИРМП были разделены на три группы. Пациентам группы 1 (27 человек, 34,14%) выполнили лазерную тулиевую резекцию мочевого пузыря, пациентам группы 2 (25 человек, 29,76%) — лазерную гольмиевую резекцию и пациентам группы 3 (32 человека, 38,10%) — стандартную ТУР. Всем пациентам в дооперационном периоде проводили стандартный комплекс общеклинических и инструментальных методов исследования при РМП. Выбор метода оперативного лечения определяли путём информированного согласия пациентов с учётом преимуществ и недостатков трёх хирургических процедур. Все операции были проведены в соответствии со стандартными протоколами.

Результаты. В группе стандартной ТУР длительность операции наибольшая и составляет 20,5 ± 7,4 минут. Лазерные технологии уменьшают продолжительность операционного периода до 16,3 ± 5,3 минут при использовании гольмиевого лазера и до 14,7 ± 5,2 минут при использовании тулиевого лазера. Также в группах 1 и 2 отмечены меньшая длительность послеоперационного орошения (4,4 ± 1,8 и 4,7 ± 1,6 часа) и более короткие сроки послеоперационной катетеризации (1,5 ± 0,08 и 1,6 ± 0,08 дней) мочевого пузыря по сравнению с группой 3, где данные показатели составили 16,4 ± 2,5 часа и 2,5 ± 0,13 дней соответственно. Среди пациентов подвергнутых гольмиевой и тулиевой резекции отмечена более высокая частота регистрации безрецидивной выживаемости, а независимыми прогностическими факторами, влияющими на прогноз НМИРМП во всех группах, являются предполагаемый тип операции, опухоль мочевого пузыря в анамнезе и патологическая стадия.

Заключение. Применение лазерных технологий (тулиевого, гольмиевого лазеров) при резекции стенки мочевого пузыря по поводу НМИРМП перспективно и даёт хороший клинический результат, сопоставимый (а в некоторых случаях — превосходящий) ТУР мочевого пузыря.

Введение. Для лечения синдрома гиперактивного мочевого пузыря показано инъекционное введение ботулотоксина типа А (БоТ-А) в стенку мочевого пузыря. Разработка менее инвазивного способа введения БоТ-А позволила бы существенно расширить возможности коррекции синдрома гиперактивного мочевого пузыря.

Цель исследования. Определить влияние тизоля на биологическую доступность БоТ-А для слизистой мочевого пузыря, сравнить её с биодоступностью БоТ-А.

Материалы и методы. В качестве экспериментальной модели для изучения изменения биодоступности БоТ-А в комплексе с тизолем и без в эксперименте in vitro, использовали модель диализа через слизистую оболочку мочевого пузыря телёнка. После проведённого диализа с помощью спектрофотометра определяли концентрацию БоТ-А в обоих образцах. В соответствии с полученными данными строили кривые диализа. Для определения биологической доступности БоТ-А использовали метод равновесного диализа по Крувчинскому. Для определения содержания БоТ-А в акцепторной среде применяли метод УФ-спектрофотометрии по реакции БоТ-А с реактивом Benedict.

Результаты. Установлено, что максимальное количество БоТ-А диффундировало в акцепторную среду из смеси исследуемого вещества с тизолем через 9 часов. Площадь под кривой диализа смеси БоТ-А с тизолем превышает площадь под кривой БоТ-А почти на 20%, что свидетельствует об улучшении биологической доступности препарата в присутствии тизоля.

Заключение. Компонентная смесь тизоля и БоТ-А обладает большей биодоступностью чем раствор чистого БоТ-А. Однако скорость диффузии компонентной смеси достаточна низка.

Введение. Радикальная простатэктомия (РПЭ) является «золотым стандартом» хирургического лечения пациентов с локальным раком предстательной железы (РПЖ). При этом нередко выполняется тазовая лимфаденэктомия (ТЛ), являющаяся лечебной и диагностической манипуляцией. Формирование лимфоцеле является наиболее частым осложнением робот-ассистированной радикальной простатэктомии (РАРП) и ТЛ.

Цель исследования. Разработка хирургической методики, направленной на снижение частоты возникновения лимфоцеле у пациентов, перенёсших РАРП с ТЛ, а также оценка её эффективности и безопасности.

Материалы и методы. В исследование включены 49 пациентов перенесших РАРП и ТЛ. Пациенты были рандомизированы в 2 группы: группа пациентов (n = 25), которым после завершения радикального лечения и региональной лимфодиссекции выполняли фиксацию свободного лоскута брюшины к лобковой кости; контрольная группа пациентов (n = 24) — без фиксации брюшины. Средний период наблюдения составил 3 месяца.

Результаты. Существенных различий в предоперационных характеристиках, интра- и послеоперационных показателей между двумя группами не было. В послеоперационном периоде лимфоцеле имело место у 5 (10,2 %) больных. В группе фиксации лоскута брюшины у 1 (4%) пациента против 4 (16,7%) в группе без фиксации лоскута. Существенных различий в объёме лимфоцеле между группами не отмечено. Лимфоцеле в группе фиксации лоскута брюшины было асимптомным. Симптоматическое лимфоцеле было диагностировано у одного (4,2%) пациента контрольной группы.

Заключение. Методика фиксации свободного лоскута брюшины к лобковой кости при РАРП с ТЛ позволяет снизить частоту формирования лимфоцеле в послеоперационном периоде.

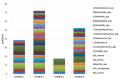

Введение. Мужское бесплодие — это сложное заболевание с множеством потенциальных причин, включая гормональный дисбаланс, анатомические проблемы, генетические факторы, факторы образа жизни и многое другое. Но на сегодняшний день, существует достаточно обширная группа бесплодных мужчин с неустановленными причинами заболевания.

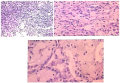

Цель исследования. Провести анализ таксономической структуры микробиома тестикулярной ткани и урогенитального тракта инфертильных мужчин, исследовать взаимосвязь между микробиомом тестикулярной ткани и мастоцитами паренхимы яичка

Материалы и методы. Исследование выполнено на образцах тестикулярной ткани инфертильных пациентов с азооспермией (n = 33). Все пациенты были распределены на две группы в зависимости от формы азооспермии: группа 1 — инфертильные пациенты с необструктивной азооспермией (НОА) (n = 21); группа 2 — инфертильные пациенты с обструктивной азооспермией (ОА) (n = 12). Методом высокопроизводительного секвенирования нового поколения (NGS) выполнено исследование структуры бактериальной микробиоты тестикулярной ткани. Для определения ИГХ-экспрессии маркёров мастоцитов использовали иммуногистохимическую окраску с анти-MCT (Anti-Mast Cell Tryptase).

Результаты. Микробиота пациентов с НОА заметно отличается от микробиоты пациентов с ОА (р < 0,05). В группе 1 достоверно чаще обнаруживаются представители семейств Enterobacteriaceae и Xanthomonadaceae, родов Finegoldia, Bifidobacterium, Porphiromonas, Prevotella, Peptoniphilus и Pseudomonas. Отличительной особенностью группы 2 является редкая встречаемость рода Prevotella. Гистохимический анализ выявил мастоцитоз в межканальцевой строме практически в 83% случаев азооспермии. В канальцевых структурах мастоциты встречаются в 68% случаев и коррелируют с микробиомом тестикулярной ткани.

Заключение. Повреждения, вызванные мастоцитами в строме и канальцах, взаимосвязаны с таксономической структурой микробиома тестикулярной ткани. Кроме того, яички пациентов с НОА имеют качественно и количественно более разнообразный спектр микробиоты как на уровне семейств, так и родов в отличии от пациентов с ОА.

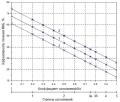

Введение. В настоящее время для оценки качества лечения мочекаменной болезни (МКБ) методом литотрипсии применяются однофакторные и многофакторные критерии. В качестве одиночных факторов, влияющих на эффективность лечения МКБ, наиболее широко используются коэффициент полного освобождения от камней (stone-free rate — SFR), длительность литотрипсии, степень интра- и постоперационных осложнений, длительность нахождения больного в стационаре после литотрипсии. Более перспективным является интегральный показатель эффективности лечения МКБ методом литотрипсии, который учитывает все перечисленные факторы. Актуальной задачей является выявление степени влияния изменения отдельных факторов на величину интегральной оценки эффективности лечения МКБ методом литотрипсии.

Цель исследования. Исследование зависимости интегрального показателя эффективности от величины влияющих факторов при лечении МКБ методом литотрипсии.

Материалы и методы. Для определения степени влияния одиночных факторов на суммарную эффективность лазерной тулиевой литотрипсии, использовали метод математического моделирования интегрального критерия эффективности лечения МКБ с применением пакета прикладных математических программ Scilab v.6.02.

Результаты. Получены графические зависимости показателя эффективности лечения МКБ методом литотрипсии от степени осложнений при различных значениях длительности операций и зависимости эффективности лечения МКБ от SFR при различных значениях коэффициента осложнений, длительности операции и продолжительности пребывания больного в стационаре. Разработана программная система определения интегрального показателя эффективности лечения МКБ.

Заключение. Полученные зависимости интегрального показателя эффективности лечения МКБ могут быть использованы для оценки влияния степени осложнений и SFR на величину показателя эффективности и выработке мероприятий по его повышению, а разработанная программная система для персонального компьютера для расчёта коэффициента интегральной эффективности позволяет получить значение интегрального показателя эффективности при различных значениях влияющих факторов.

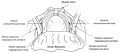

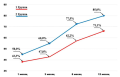

Введение. Недержание мочи является частым осложнением радикальной простатэктомии. Разработка хирургических приёмов при выполнении радикальной простатэктомии, улучшающих функцию удержания мочи после операции является актуальным направлением исследований.

Цель исследования. Сравнить функцию удержания мочи в долгосрочном наблюдении после открытой и лапароскопической радикальной простатэктомии, выполненной с использованием только задней или сочетанной (передняя + задняя) реконструкций фасциальных пространств таза.

Материалы и методы. В исследование вошли 130 пациентов в возрасте 63,0 [59,0; 68,0] лет с локальным раком предстательной железы (сT1a-2сN0-xM0; 1 – 4 группы ISUP), подвергнутых ненервсберегающей позадилонной радикальной простатэктомии с задней реконструкцией и ненервсберегающей экстраперитонеальной лапароскопической радикальной простатэктомии с изолированно задней или сочетанной (передняя + задняя) реконструкциями фасциальных пространств таза. Послеоперационную функцию удержания мочи изучали в 1-й, 3-й, 6-й и 12-й месяцы после операции посредством стандартного теста с прокладками.

Результаты. Частота удержания мочи была выше во все сроки наблюдения при лапароскопической хирургии. Начиная с 6 месяца наблюдения эти пациенты не имели тяжёлого недержания мочи. В то же время скорость прироста части пациентов, начавших удерживать мочу, не зависела от способа реконструкции фасциальных пространств таза. Применение сочетанной реконструкции фасциальных пространств таза к 12 месяцам наблюдения показало преимущество в удержании мочи перед выполнением только задней реконструкции. Такие пациенты достигли удержания мочи в 90% случаев против 80,0% в сравнении. При этом восстановление удержания мочи на всех сроках наблюдения имело относительно равномерную линейную скорость прироста показателя.

Заключение. Реконструкция фасциальных пространств таза при открытой и лапароскопической радикальной простатэктомии позволяет достичь удовлетворительной континенции в послеоперационном периоде. При этом более высокая результативность достигается при применении сочетанной техники реконструкции.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Введение. Резекция почки является методом выбора при небольших опухолях почек. Существуют и другие показания: опухоль единственной почки, множественные и двусторонние опухоли.

Клиническое наблюдение. Мужчина 67 лет обратился с жалобами на боль в левой поясничной области и симптомы нижних мочевыводящих путей. Компьютерная томография органов брюшной полости и таза выявила двусторонние образования почек. После проведения необходимых лабораторных анализов и исследований пациенту была проведена двусторонняя открытая одномоментная резекция почек. Через два дня пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Последующее наблюдение (3 месяца) показало отсутствие рецидива и хорошую функцию почек.

Обсуждение. Резекция почки всё чаще используется для лечения злокачественных опухолей. Сохранение функции почек при сокращении морбидности и эквивалентных онкологических исходах привело к сдвигу парадигмы от радикальной нефрэктомии.

Заключение. Двусторонняя одномоментная резекция почки возможна с хорошими клиническими и онкологическими результатами.

Перекрёстная или поперечная эктопия яичка — крайне редкая врождённая патология половой системы, характеризующаяся миграцией яичка в противоположный паховый канал с наличием односторонней паховой грыжи на стороне эктопии яичка. В современной литературе обсуждаются вопросы диагностики, в частности роли ультразвукового сканирования и магнитно-резонансной томографии. Однако наиболее точные диагностические критерии, влияющие на тактику хирургического лечения, устанавливаются по результатам лапароскопии. Большое количество публикаций посвящено выбору тактики хирургического лечения: раздельная трансабдоминальная орхиопексия с или без лапароскопического ассистирования, транссептальная орхиопексия в обе половины мошонки, а также редкая орхиопексия обоих яичек в одну половину мошонки. Выбор хирургической коррекции остаётся за хирургом с учётом индивидуальных характеристик пациента. В статье впервые описан случай семейной перекрёстной эктопии яичка с двухсторонней паховой грыжей у сибсов, которым выполнена хирургическая коррекция с использованием лапароскопического ассистирования по методике однотроакарного лапароскопического доступа с трансскротальной транссептальной орхиопексией с одномоментной двухсторонней игниопунктурной герниорафией. В отдалённом периоде наблюдения у сибсов (через 50 и 20 месяцев после операции) мальпозиции и атрофии гонад не выявлено.

Введение. Внутриматочные контрацептивы (ВМК) широко используются во всем мире. Одним из наиболее редких, но серьёзных осложнений является перфорация матки, и проникновение внутриматочного контрацептива через стенку мочевого пузыря в его просвет. В настоящем сообщении приводим наблюдение двух случаев извлечения ВМК из стенки мочевого пузыря.

Клиническое наблюдение. Две пациентки обследованы по причине рецидивирующих эпизодов дизурии. Методами лучевой визуализации и цистоскопии в стенке мочевого пузыря выявлено инородное тело, которое оказалось внутриматочным контрацептивом, установленным в полость матки несколько лет назад и частично транслоцировавшимся в просвет пузыря. Обе пациентки были успешно прооперированы трансуретрально, внутриматочные контрацептивы извлечены полностью без их фрагментации. Выполнение экстракции ВМК через мочевой пузырь не сопровождалось осложнениями и пациентки были выписаны из стационара на 5-е сутки.

Обсуждение. Одним из осложнений установки ВМК является перфорация матки с расположением всего ВМК или его части за пределами полости матки, что может привести к транслокации части ВМК в полость мочевого пузыря. Транслокация ВМК возможна при частичном или полном повреждении стенки перешейка, шейки или тела матки в ходе установки ВМК.

Заключение. Пациенткам с установленным ВМК и частыми атаками острого цистита необходимо выполнять цистоскопию с целью исключения перфорации мочевого пузыря внутриматочным контрацептивом. Экстракция ВМК трансуретрально с использованием операционного цистоскопа и щипцов технически не сложна и не сопровождается интраоперационными, ранними или поздними послеоперационными осложнениями.