РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

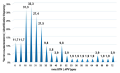

Одной из главных проблем образования в медицине является недостаточное внимание к научной работе врачей. В современных условиях урологическая наука развивается настолько быстро, что врачам сложно удержаться в пределах современных технологий. Урологическая наука и врачевание должны тесно сотрудничать и обмениваться опытом. В этой связи представляется полезным разобраться в проблемах диссертационных исследований по урологии, конечно, не во всех проблемах, а только части из них, касающейся информации, представленной на сайте ВАК. Десятилетний анализ (2013 – 2022 годов) позволяет увидеть тенденции и слабости, сформировать предположения о причинах процессов и увидеть направления коррекции неблагоприятных факторов влияния на научные исследования в урологии.

КОММЕНТАРИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Зависимость скорости абляции мочевых конкрементов от энергии и частоты лазерных импульсов является основным недостатком использования этого параметра при оценке эффективности тулиевой литотрипсии. Поэтому при разных значениях энергии и частоты импульсов, а также при различных величинах рентгенологической плотности конкрементов результаты измерений скорости абляции различными исследователями существенно различаются.

Цель исследования. Разработать универсальный показатель оценки удельной величины уменьшения массы мочевых конкрементов при выполнении контактной лазерной литотрипсии.

Материалы и методы. В процессе проведённых исследований были проанализированы научные публикации в отечественных и зарубежных специализированных изданиях с 2005 по 2023 год включительно, относящиеся к области измерения скорости абляции мочевых конкрементов при использовании тулиевой волоконной контактной литотрипсии. При разработке универсального показателя удельной величины уменьшения массы конкремента использовали физические методы оценок удельных величин.

Результаты. В процессе обработки данных получено среднее значение удельной величины уменьшения массы мочевых конкрементов на единицу энергии импульсов при тулиевой литотрипсии в режиме распыления, равное 0,059 ± 0,003 мг/Дж. В статье приведены формула для расчёта «чистого» времени дробления конкремента, а также примеры расчёта удельной величины уменьшения массы и времени дробления мочевого конкремента.

Заключение. Универсальный показатель оценки удельной величины уменьшения массы при разрушении мочевого конкремента тулиевым литотриптером может использоваться как для оценки эффективности дробления конкрементов способом контактной лазерной литотрипсии, так и для прогнозирования длительности дробления камня.

Введение. Лапароскопическая аденомэктомия является методикой выбора хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) большого объёма, однако имеющиеся ограничения стандартных подходов к её выполнению создают предпосылки к разработке новых модификаций вмешательства.

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности модифицированной методики лапароскопической позадилонной аденомэктомии (ЛПА), дополненной временным пережатием внутренних подвздошных артерий (ВПА) и уретроцистоанастомозом.

Материалы и методы. В настоящее открытое многоцентровое исследование включено 195 пациентов (средний возраст 68,1 ± 6,4 лет), которым выполнена ЛПА, дополненная временным пережатием ВПА и уретроцистоанастомозом. Основными критериями эффективности вмешательства в течение 1 года наблюдения служили выраженность симптомов нарушений мочеиспускания по шкале IPSS, оценка качества жизни, показатели максимального потока мочи и остаточного объёма мочи. Фиксировались все осложнения, развившиеся за период 12 месяцев послеоперационного наблюдения.

Результаты. Продолжительность операции составила 91,5 ± 23,2 минут. Осложнения I, II, III степени по классификации Clavien-Dindo зарегистрированы у 1,0%, 1,0% и 3,6% больных соответственно, осложнения IV степени не развились ни в одном случае. Показатель снижения уровня гемоглобина составил 0,6 ± 1,1 г/дЛ. Ни в одном случае не потребовалась установка промывной системы. Продолжительность госпитализации составила 5,2 ± 1,5 дней. По результатам 12 месяцев послеоперационного наблюдения установлена положительная динамика основных показателей: максимальная скорость потока мочи через 1 год после операции достигла 24,6 ± 2,8 мл/с (p = 0,012), объём остаточной мочи уменьшился до 15,1 ± 11,9 мл (p = 0,004), средний балл IPSS составил 9,1 ± 1,5 (p = 0,003), QoL — 1,0 ± 0,7 (p = 0,035). В период 12 месяцев наблюдения отмечено минимальное число отдалённых осложнений — 4 (2,1%): у 3 (1,6%) пациентов отмечено стрессовое недержание мочи, у 1 (0,5%) пациента — рубцовая деформация шейки мочевого пузыря.

Заключение. Применение ЛПА, дополненной временным пережатием ВПА и уретроцистоанастомозом, сопряжено с благоприятными показателями эффективности и безопасности вмешательства в группе пациентов с ДГПЖ большого объёма.

Введение. В настоящее время контактная трансуретральная лазерная уретеролитотрипсия является стандартом лечения камней мочеточника. Она позволяет достигнуть полной фрагментации камней за один этап. Нас заинтересовала возможность выполнения уретеролитотрипсии с использованием робота-ассистента, которая с каждым годом становятся всё более актуальной.

Цель исследования. Оценить возможности выполнения робот-ассистированной трансуретральной контактной лазерной уретеролитотрипсии, изучить её эффективность и продолжительность в сравнении с гольмиевой литотрипсией при стандартном выполнении операции, а также провести исследование и экспертную оценку симптомов усталости хирурга при традиционном способе проведения дробления камня и при роботизации этого процесса.

Материалы и методы. Исследование проведено в 2022 году, оно состояло из двух этапов. На первом из них была разработана и апробирована методика роботизированной литотрипсии с использованием тренажёров, включая авторский фиксирующий элемент для уретерореноскопа, позволяющий плотно закрепить инструмент в «роботической руке», сохраняя при этом полный диапазон необходимых движений. На втором клиническом этапе изучены результаты гольмиевой уретеролитотрипсии при обычном и роботизированном выполнении операции. Пациенты с уретеролитиазом были разделены на две группы: 14 человек — стандартная литотрипсия и 13 человек — литотрипсия с использованием роботического ассистента. Критериями отбора стало наличие одиночного камня мочеточника, доступного для полуригидного уретерореноскопа.

Результаты. Согласно результатам исследования, робот-ассистированная трансуретральная гольмиевая уретеролитотрипсия имеет сопоставимые результаты по длительности дробления конкрементов в сравнении со стандартной методикой, но при этом характеризуется преимуществами в отношении показателей усталости хирурга во время операции. Так, по показателям длительности дробления 1 г конкремента, существенной разницы не выявлено, при стандартной уретеролитотрипсии данный показатель составляет 63,8 мин/г, при робот-ассистированной — 57,8 мин/г (p < 0,1). При сравнении показателей усталости хирурга определена существенная разница между двумя группами, например, при стандартной операции хирург оценивал показатель онемения плечей на 3,50 баллов, при робот-ассистированной на 0,17 баллов (p < 0,01).

Заключение. При трансуретральной контактной лазерной уретеролитотрипсии с использованием роботического ассистента длительность общего времени операции не увеличивается, а фактор усталости хирурга существенно снижается, что косвенно может способствовать уменьшению риска возникновения интра- и постоперационных осложнений.

Введение. Исследования последних лет предполагают связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и снижением репродуктивного потенциала мужчин.

Цель исследования. Изучить методом электронной микроскопии морфологические изменения эякулята пациентов с инфертильностью, ассоциированной с вирусом папилломы человека.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов трансмиссионного электронно-микроскопического исследования эякулята у 51 пациента в возрасте от 22 до 40 лет (средний возраст 32,3 ± 6,4) с диагнозом бесплодие и патоспермией, сочетающейся с ПВИ, но с отсутствием других факторов риска.

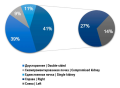

Результаты. Cреди различных вариантов патозооспермии чаще выявлялись астенозооспермия (35,3%) и астенотератозооспермия (31,4%), а удельный вес олигоастенотератозооспермии и олигоастенозооспермии составлял 19,6% и 13,7% соответственно. У всех пациентов при ПЦР в эякуляте выявлены различные типы ВПЧ, из 20 идентифицированных вирусов 17 (85,0%) относились к вирусам высокого онкогенного риска. В структуре ВПЧ доминировали вирусы 18 (33,3%), 16 (31,3%) 31 (27,4%) и 33 (21,5%) типов. При электронной микроскопии в 80,3% случаев отмечена фиксация ВПЧ на сперматозоидах с локализацией на акросоме (76,4%) и в спермоплазме (52,9%).

Заключение. По данным трансмиссионной электронной микроскопии эякулята пациентов с инфертильностью, ассоциированной с ВПЧ, капсиды вируса были выявлены как на сперматозоидах, так и в спермоплазме. Кроме того, в 100% случаев выявлена различная патология сперматозоида, которая характеризовалась дисфункцией акросомы, аксонемы и ядра. Среди патологии акросомы наиболее часто регистрировали нарушение целостности постакросомной пластины и расширение субакросомального пространства.

Введение. Достаточная высокая частота рецидива стеноза шейки мочевого пузыря после применения существующих эндоскопических и реконструктивно-пластических операций обусловливает актуальность изучения новых методов лечения. В этой связи перспективным представляется исследование возможностей тулиевого лазера.

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность применения тулиевого лазера для лечения стеноза шейки мочевого пузыря доброкачественной этиологии.

Материалы и методы. В исследование включено 24 мужчины со стенозом шейки мочевого пузыря доброкачественной этиологии, у которых проводили оперативное лечение с использованием тулиевого волоконного лазера «Уролаз» (НТО «ИРЭ Полюс», Фрязино, РФ). Оценку результатов лечения проводили через 3, 6, 12, 18 и 24 месяцев после операции, далее — ежегодно.

Результаты. Сроки послеоперационного наблюдения варьировали от 3 до 50 месяцев (среднее значение — 21,1 ± 7,1 месяца). При данных сроках наблюдения лечение было успешным у 21 (87,5%) пациента. Средний срок развития рецидива составил 2,8 ± 1,1 месяца после оперативного вмешательства. Установлено достоверное улучшение следующих параметров во все сроки послеоперационного наблюдения относительно предоперационных данных: максимальной скорости мочеиспускания, средней скорости мочеиспускания, объёма остаточной мочи, показателей анкеты IPSS и качества жизни (p < 0,05). Ранние и поздние послеоперационные осложнения возникли у 8 (33,3%) и 2 (8,3%) пациентов соответственно, и все они были лёгкой степени и соответствовали категории I по классификации Clavien-Dindo.

Заключение. Использование тулиевого лазера при стенозе шейки мочевого пузыря позволяет добиться достаточно высоких показателей эффективности и безопасности лечения. С учётом этого данный метод может быть рассмотрен в числе основных опций лечения указанного заболевания.

Введение. Пиелопластика у детей обеспечивает успех в 83 – 97% случаях. Однако на сегодняшний день отсутствует консенсус в части определения понятия «успех» в отношении результатов пиелопластики, что исключает формирование общепринятого стандартизированного подхода к послеоперационному ведению пациентов.

Цель исследования. Исследовать динамику регрессии дилатации чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) у пациентов с обструкцией пиелоуретерльного сегмента (ОПУС) после пиелопластики.

Материалы и методы. Исследована динамика регрессии дилатации ЧЛС у 69 пациентов с ОПУС после пиелопластики. Внутренняя причина ОПУС установлена у 55 (80%) пациентов, внешняя причина (конфликтный сосуд) — у 14 (20%) больных. Больные оперированы с использованием лапароскопического доступа, редукционную резекцию лоханки не выполняли. В до- и послеоперационном периодах УЗИ почек выполняли в положении на животе в состоянии волемического покоя на фоне опорожненного мочевого пузыря. Сравнивали значения ПЗР лоханки, измеренный в сагиттальной плоскости. У всех использовали наружный метод дренирования ЧЛС, который прекращали после восстановления уродинамики верхних мочевыводящих путей (ВМП) по данным пиеломанометрии.

Результаты. Через 3 месяца после пиелопластики отмечается регрессия дилатации ЧЛС почки на 40%, через 6 месяцев — на 53%, через 12 месяцев — на 64% от исходного значения. У пациентов с внутренними причинами ОПУС через 3 месяца после пиелопластики отмечается регрессия дилатации ЧЛС почки на 34%, через 6 месяцев — на 42%, через 12 месяцев — на 61%, а у пациентов с внешними причинами ОПУС через 3 месяца отмечается регрессия ЧЛС на 49%, через 6 месяцев — на 56%, через 12 месяцев — на 86%.

Заключение. Пред- и послеоперационное УЗИ почек при ОПУС должно выполняться в положении пациента на животе в состоянии волемического покоя на фоне опорожненного мочевого пузыря. У пациентов с уродинамически подтверждённым восстановлением проходимости ПУС через 12 месяцев после операции отмечается уменьшение дилатации ЧЛС на 61% у пациентов с внутренними причинами ОПУС и на 86% у детей с внешними причинами ОПУС от дооперационных значений.

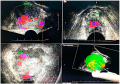

Введение. Стандартом верификации диагноза аденокарциномы простаты служит биопсия предстательной железы. При стандартной мультифокальной биопсии под ультразвуковым наведением сохраняется высокий процент ложноотрицательных результатов, что привело к изучению дополнительных методов диагностики. HistoscanningTM — новая технология дифференцировки ткани простаты, основанная на анализе обратного рассеивания ультразвука. Программное обеспечение анализирует плотность тканей, выстраивает 3D-модель предстательной железы с указанием локализации подозрительных очагов на РПЖ, из которых забираются прицельные биоптаты.

Цель исследования. Оценить диагностическую точность аппарата HistoscanningTM, определить преимущества прицельной биопсии предстательной железы в сравнении со стандартной мультифокальной биопсией.

Материалы и методы. Это проспективное исследование, проведённое в период с января 2017 года по май 2021 года. В работу включены 909 пациентов, которым была выполнена трансректальная биопсия предстательной железы в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Группа контроля (A) — 443 мужчины после стандартной мультифокальной биопсии, группа сравнения (B) — 506 мужчин после комбинированной стандартной мультифокальной биопсии совместно с прицельной биопсией с использованием аппарата HistoscanningTM.

Результаты. В группе контроля рак предстательной железы выявлен у 33,4% пациентов, в группе с использованием аппарата HistoscanningTM — 39,7%. Во группе Б чаще встречались высокодиференцированнные формы рака группы ISUP 1 — 71,1%, в группе А— 52,7%. Изолированное поражение прицельных биоптатов обнаружено лишь у 9 мужчин (4,5%) группы Б. Чаще встречалось сочетанное поражение стандартных и прицельных биоптатов — 121 пациент, однако у 72 пациентов в прицельных биоптатах не было выявлено атипичных клеток при наличии РПЖ в стандартных биоптатах. При объёме предстательной железы более 60 см3 эффективность при применении аппарата HistoscanningTM была сопоставима со стандартной биопсией.

Заключение. Использование аппарата HistoscanningTM улучшает диагностику рака предстательной железы, однако преимущественно за счёт группы ISUP 1. Выполнение только прицельных вколов нецелесообразно в связи с высоким процентом ложноотрицательного результата. Показано проведение комбинированной биопсии простаты с обязательным забором таргетных биоптатов совместно со стандартными. Диагностическая точность HistoscanningTM показала лучшие результаты при объёме предстательной железы до 60 см3.

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) — распространённое заболевание, снижающее качество жизни многих мужчин. Поэтому оптимизация протоколов лечения всегда остаётся актуальной задачей.

Цель исследования. Оценить эффективность препарата «Эделим®» в качестве патогенетической терапии эректильной дисфункции.

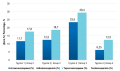

Материалы и методы. В исследование были включены 67 мужчин с жалобами на нарушение эрекции в возрасте 40 – 65 лет. Пациентов разделили на 2 группы: основная группа получала в качестве лечения тадалафил 5 мг в сутки в сочетании с препаратом «Эделим®», контрольная группа получала только тадалафил 5 мг ежедневно. В качестве критериев эффективности использовали антропометрические исследования, проводили анкетирование по шкале МИЭФ-5, оценку метаболического профиля по анализам крови, а также оценку системной эндотелиальной функции.

Результаты. За 12 месяцев лечения в основной группе оценка по МИЭФ-5 выросла на 28,2%, в контрольной группе — на 10,3%. Через 12 месяцев в основной группе уровень общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов снизился на 14,8%, 10,7% и 13,9% соответственно. Индекс реактивной гиперемии через 3, 6 и 12 месяцев вырос на 6,6%, 10,9% и 22,0%. В контрольной группе данные показатели достоверно не изменились. В основной группе отмечено стабильное снижение массы тела и окружности талии в среднем на 2,6% и 3,8% соответственно через 12 месяцев. В контрольной группе масса тела достоверно не изменилась.

Заключение. Несмотря на высокую эффективность ингибиторов ФДЭ-5 в отношении улучшения качества эрекции, части пациентов необходима комбинированная терапия, направленная на устранение метаболических факторов риска и расстройств. Комплекс «Эделим®» — первое средство, созданное специально для длительной комбинированной патогенетической терапии ЭД в сочетании с нарушениями обмена веществ.

Введение. Патогенетическая теория развития интерстициального цистита / синдрома болезненного мочевого пузыря (ИЦ / БМП) декларирует, что вследствие сосудистых изменений и нарушения трофики в стенке мочевого пузыря развивается комплекс дистрофических, некробиотических и склеротических процессов, вовлекающий все слои стенки мочевого пузыря с последующим развитием фиброза. Эффективность терапии умеренных и тяжёлых симптомов ИЦ / БМП по клиническим гайдлайнам EAU является слабой.

Цель исследования. Оценить результаты внутритканевого применения аутологичной плазмы, обогащённой тромбоцитами (АПОТ) у пациенток с ИЦ / БМП.

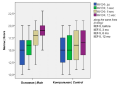

Материалы и методы. В одноцентровое, контролируемое, рандомизированное, проспективное сравнительное исследование вошли 85 женщин в возрасте 20 – 79 лет и длительностью болезни 4,8 ± 2,1 лет, разделённых на 2 группы: группа 1 — 35 больных, получивших в качестве основного лечения 5 процедур цистоскопии с гидродистензией каждые 2 недели в течение 10 недель, 2 группа — 50 больных, получивших АПОТ-терапию (средняя концентрация тромбоцитов перед введением 982 х 103) внутридетрузорно в 20 – 22 точки каждые 2 недели, всего 5 введений. Оценку боли (шкала ВАШ), ургенции и поллакиурии (шкалы PUF, IUSS), дневников мочеиспусканий, цистометрической ёмкости проводили исходно, через 1, 3, 6, 12, 18 и 24 месяцев после завершения лечения.

Результаты. Общепринятая терапия ИЦ / БМП через 1 месяц после её окончания приводит к достоверному снижению проявлений болезни, аналогична картина симптомов и признаков наблюдается в группе АПОТ-терапии. Однако в группе 1 в дальнейшем имеет место отрицательная динамика вплоть до 12 месяцев, но показатели не достигают исходных значений. Напротив, в группе 2 к 12 месяцам происходит стабилизация тяжести боли и улучшение всех других симптомов и признаков относительно исходного уровня и 1 месяца после окончания PRP лечения.

Заключение. Разработанный нами способ АПОТ-терапии ИЦ / БМП имеет высокую эффективность не только к концу терапии, но и при наблюдении больных в течение 24 месяцев. АПОТ-терапия в комбинации с классическим лечением возможно будет обладать более высоким уровнем эффективности как по симптомам, так и по признакам болезни на протяжении длительного периода мониторинга.

Введение. Актуальность проблемы оценки эффективности различных методик лазерной хирургии у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) определяется наличием значительного числа различных осложнений.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ эффективности и безопасности двух методик диодной лазерной хирургии ДГПЖ.

Материалы и методы. Для сравнения эффективности и безопасности двух методик диодной лазерной хирургии ДГПЖ было проведено ретроспективное исследование путём мониторинга и анализа историй болезни 52 пациентов с ДГПЖ. Оперативное вмешательство (энуклеация — DiLep или вапоризация — DiVap — предстательной железы) проводили при использовании диодного лазера мощностью 150 Вт с длиной волны 980 нм (ГК «МИЛОН», Санкт-Петербург, РФ). Эффективность лазерных технологий оценивали по следующим критериям: продолжительность вмешательства (мин.), объём предстательной железы (см3), объём остаточной мочи (мл), выраженность простатических симптомов и уровень качества жизни, связанный с мочеиспусканием по шкале IPSS-QoL (баллы).

Результаты. Продолжительность DiLep при объёме предстательной железы 71,3 ± 20,2 см3 составила 62 – 95 минут (71,3 ± 12,6 мин.), тогда как при объёме простаты 70,4 ± 21,3 см3 длительность DiVap была равна 50 – 67 минут (59,8 ± 8,6 мин.) со статистически значимым отличием между группами (р = 0,0001). Средняя продолжительность пребывания в стационаре пациентов группы DiLep составила 3,4 ± 1,2 койко-дней, тогда как в группе пациентов DiVap этот показатель статистически значимо был меньше: в среднем 2,2 ± 1,1 койко-дней (р = 0,008).

Заключение. Вапоризация диодным лазером требует статистически значимо меньшее количество времени проведения оперативного вмешательства и продолжительности пребывания пациента в стационаре, чем энуклеация гиперплазии.

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) — распространённое заболевание, наблюдающееся у значительного числа людей во всем мире. Суправезикальная обструкция (СВО) — явление менее распространённое, но потенциально опасное, возникающее при блокаде мочевыводящих путей над мочевым пузырём, часто приводящее к ухудшению пассажа мочи и требующее в большинстве случаев хирургического вмешательства.

Цель исследования. Определить факторы риска осложнённой суправезикальной обструкции у пациентов с мочекаменной болезнью.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование результатов диагностики и лечения пациентов с СВО, страдающих МКБ. С 2017 по 2019 годы в ГУ «РСНПМЦУ» обследованы и пролечены 6 250 больных с СВО. Критерии отбора — пациенты с установленной МКБ и СВО. Критерии исключения — наличие онкологического заболевания и / или специфической инфекции, привёдшей к СВО. После оценки соответствия критериям включения и исключения для исследования были отобраны 1106 пациентов, у которых были изучены факторы риска, привёдшие к осложнённому течению СВО.

Результаты. Нами были оценены факторы риска развития осложнённой СВО у пациентов с МКБ. Все результаты представлены EXP(B), с 95%-ным доверительным интервалом в квадратных скобках: cложные камни почки — 5,326 [2,247 – 9,296], камни мочеточника — 12,251 [7,256 – 21,226], двусторонняя локализация камней — 7,256 [2,158 – 9,255], длительность заболевания — 4,324 [1,782 – 8,256], наличие инфекции мочевых путей — 19,258 [4,258 – 26,248], лейкоцитоз крови — 15,116 [3,985 – 21,256], высокий уровень креатинина — 10,244 [5,269 – 16,254], высокий уровень глюкозы — 5,226 [3,145 – 11,254].

Заключение. Результаты исследования позволяют установить, что блокирующие камни почек и мочеточников, вовлечённость в патологический процесс обеих почек, наличие инфекции верхних мочевых путей, низкий клиренс почек, наличие сахарного диабета и длительность заболевания являются значимыми факторами риска осложнённого течения суправезикальной обструкции.

Введение. Нефронсберегающая хирургия при локализованном раке почки прочно вошла в рекомендательную базу всех урологических ассоциаций. Одним из важных аспектов данной хирургии является обработка почечной раны после резекции. Обилие способов гемостаза является не только следствием неустанных поисков, но и реального отсутствия универсальных и эффективных технологий.

Цель исследования. Оценить эффективность различных способов закрытия почечной раны.

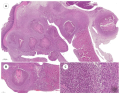

Материалы и методы. Эффективность изучаемых швов исследована на лабораторных половозрелых крысах самцах массой 280 – 350 г при билатеральной резекции почек. В группах регистрировали время наложение швов и относительную частоту прорезывания, как отношение числа прорезавшихся к общему числу наложенных лигатур и морфологическую картину линии резекции на 7-е и 28-е сутки.

Результаты. В группах c непрерывным и оригинальным швами время наложения и время тепловой ишемии было сопоставимо (р = 0,068). В группе горизонтального узлового шва данный показатель достоверно был выше (р < 0,01). Оптимизация методики ренорафии с использованием оригинального шва позволила сократить на 19,7% частоту прорезывания и геморрагических осложнений по сравнению с обвивным швом (р < 0,05), на 38,5% ускорить время наложения шва, и на 58% снизить риски острого почечного повреждения по сравнению с классическими вариантами наложения шва на почечную паренхиму. В этой группе отмечены минимальные воспалительные и некротические изменения по линии шва с резорбцией последних к четвертой неделе наблюдения.

Заключение. Таким образом, оригинальный непрерывно-узловой горизонтальный матрацный шов позволил не только преодолеть проблему недостаточной механической прочности, свойственную вертикальным швам, снизить риск прорезывания нитей, тангенциальных деформаций и ишемии, но и обеспечить приемлемое время тепловой ишемии. Это способствовало минимальным ишемическим и воспалительным изменениям почки в зоне резекции среди трёх исследуемых групп.

Введение. Перекрут гидатиды яичка сравнительно редко встречается у пациентов старше 18 лет. На сегодняшний день систематизированные данные об отдалённых результатах лечения данного состояния в зависимости от предпринятой диагностической и лечебной тактики отсутствуют, а следовательно, нет и чётких алгоритмов ведения таких больных.

Цель исследования. Оценка и сравнение между собой отдалённых результатов различных вариантов лечения пациентов с перекрутом гидатиды яичка в возрасте старше 18 лет.

Материалы и методы. Возраст пациентов — от 18 до 46 лет. Проанализированы результаты лечения пациентов с перекрутом гидатиды яичка в трёх группах сравнения: получавшие консервативное лечение при неосложнённом течении заболевания (группа 1, n = 17), раннее оперативное лечение при осложнённом течении (группа 2, n = 16) и пациенты, которые при неэффективности консервативной терапии были оперированы на фоне осложнённого течения (группа 3, n = 17). Критериями исключения являлись сопутствующие поражения органов мошонки (гидроцеле, фуникулоцеле, варикоцеле, эпидидимит), тяжёлая соматическая патология (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, перенесенные инфаркт, инсульт). Оценка отдалённых результатов проведена через 9 – 12 месяцев после острого эпизода. Сравнивали показатели ультразвукового исследования органов мошонки и допплерографии сосудов яичка, изучали эндокринный статус (уровни общего тестостерона, лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона) и репродуктивную функцию на основании результатов спермограммы и MAR-теста.

Результаты. Анализ отдалённых клинических данных выявил у пациентов группы 3 периодическую орхалгию в 29,4% случаев. При ультразвуковом исследовании в указанной группе отмечена асимметрия яичка у 47,1% больных с гипотрофией поражённой гонады до 20,8% объёма по отношению к контралатеральной. В группах 1 и 2 достоверные изменения и различия отсутствовали. Оценка эндокринной функции не показала значимого отличия исследуемых групп от контрольных показателей нормы. Показатели спермограммы значимо не были изменены в группах 1 и 2. В группе 3 в 23,5% случаев констатирована астенозооспермия, а у 29,4% пациентов — тератозооспермия.

Заключение. Консервативное лечение при перекруте гидатиды в отсутствии воспалительных изменений не приводит в отдалённом периоде наблюдения к нарушению сперматогенеза, а также к структурным изменениям как яичка, так и его придатка, и является наиболее принятым в практике. Раннее оперативное вмешательство на фоне воспалительных изменений показывает аналогичные отдалённые результаты. Длительное консервативное лечение перекрута гидатиды на фоне вторичного орхоэпидидимита с отсроченным оперативным вмешательством существенно ухудшает отдалённые результаты. Данное обстоятельство дополнительно доказывает необходимость раннего оперативного вмешательства при осложнённых формах перекрута гидатиды яичка.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является распространённым заболеванием у пожилых мужчин, которое часто связано как с симптомами нижних мочевыводящих путей, так и со снижением качества сексуальной жизни. За последние три десятилетия исследователи были сосредоточены на усовершенствовании новых оперативных техник для снижения осложнений традиционных хирургических вмешательств при ДГПЖ, таких как стриктура уретры, стрессовое недержание мочи. Поскольку требование к минимизации негативных явления стало волновать большее количество пациентов у хирургов возрос интерес к исследованиям связи хирургического лечения и сексуальных нарушений в послеоперационном периоде, таких как эректильная и эякуляторная дисфункция. В связи с вышеизложенным, целью данной статьи стала систематизация информации по качеству сексуальной жизни пациентов после хирургического лечения ДГПЖ, которая показала, что данная проблема остаётся актуальной по настоящий день. Обращает на себя внимание малое количество хорошо спланированных, рандомизированных исследований по данной проблеме, что, вероятнее всего, обусловлено отсутствием единой методологии оценки сексуальной функции у пациентов с ДГПЖ, подвергающихся хирургическому лечению.

Введение. Уретропластика — урологическая операция, имеющая широкое распространение в лечении стриктуры уретры. Однако при данном вмешательстве довольно часто встречаются послеоперационные осложнения, в структуре которых инфекция занимает в большинстве случаев лидирующую позицию. Тем не менее на сегодняшний день проблема профилактики и лечения инфекционных осложнений, будь то инфекция мочевых путей или раневая инфекция, ещё остаётся слабо изученной.

Цель исследования. Обобщение и критический анализ данных мировой литературы по структуре инфекционных осложнений при уретропластике, изучение целесообразности и обоснованности лечения инфекционных состояний перед уретральной хирургией, эффективности протективного действия антибиотикопрофилактики в ключе послеоперационных осложнений.

Материалы и методы. Исследование проведено в соответствии с рекомендациями по предпочтительным элементам отчётности для систематических обзоров и мета-анализов. Поиск проведён в библиографической базе данных PubMed с 1992 по 2022 год по ключевым словам с учётом критериев включения и исключения, что привело к отбору двадцати работ для дальнейшего изучения.

Результаты. Было отмечено влияние инфекции мочевых путей на послеоперационные осложнения или рецидивы. Наличие инфекционных послеоперационных осложнений, в свою очередь, также оказывает значительное влияние на возникновение рецидива стриктуры. Некоторые авторы обратили внимание на влияние хирургических аспектов, времени пребывания в стационаре и этиологии стриктур на частоту развития инфекции области хирургического вмешательства. Имеющие на сегодняшний день исследования дают скудные представления о целесообразности лечения инфекций перед уретропластикой и проведении антибиотикопрофилактики в контексте их влияния на осложнения и рецидивы стриктуры, что оставляет эти вопросы дискутабельными.

Заключение. Инфекционные осложнения являются наиболее частыми внутрибольничными осложнениями после операции, как следствие, следует приложить больше усилий для их устранения у пациентов, получающих уретропластику. Проведённый систематический обзор выявил недостаточную изученность проблемы профилактики осложнений и рецидивов стриктур при уретропластических операциях, отсутствие единого мнения об оптимальных режимах антибиотикопрофилактики и целесообразности лечения инфекций мочевых путей перед операцией.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Паховая грыжа с вовлечением мочевого пузыря (МП) является редкой патологией, частота встречаемости которой выше у мужчин и увеличивается с возрастом. Поиск тематической литературы в базах данных PubMed, Google Scholar и MedLine, включавший 1990 – 2023 годы, позволил отобрать 27 статей для анализа. Изучены распространённость скользящей грыжи МП, методы её диагностики и лечебная тактика. В статье также представлено собственное клиническое наблюдение гигантской скользящей грыжи МП. У мужчины 70 лет МП практически полностью был смещён в грыжевой мешок, на фоне задержки мочеиспускания развилась хроническая болезнь почек. После дренирования МП, нормализации уровня креатинина и стабилизации общего состояния пациента была выполнена пластика паховой грыжи.

Ангиомиолипома почки (АМЛ) — это редкая, солидная доброкачественная опухоль, состоящая из различного количества зрелой жировой ткани, гладких мышц и толстостенных сосудов. В данной статье представлено клиническое наблюдение и ближайшие результаты двухэтапного лечения гигантской АМЛ левой почки (предварительная суперселективная эмболизация с дальнейшей резекцией почки) у женщины 58 лет.