РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В статье представлены в кратком изложении новые поправки в гайдлайн Американской урологической ассоциации по стриктурной болезни уретры (2023) и комментарии к ним. Высказывается авторский взгляд на ряд положений проблемы, основанный на опыте лечения более 10 000 пациентов со стриктурами уретры.

Перспективы применения искусственного интеллекта (ИИ) сегодня являются одной из наиболее обсуждаемых тем в медицине. Сама возможность в ближайшем будущем иметь под рукой всезнающего виртуального помощника кажется невероятно заманчивой, поэтому представляется вполне естественным видеть многочисленные отчёты о применении каждой вновь появляющейся передовой нейросетевой технологии в различных областях медицины и биотехнологий. Безусловно, наибольший общественный резонанс за последнее время вызывало появление ChatGPT, потому как лежащий в его основе новый алгоритм обработки естественного языка позволил вывести общение человека и машины на совершенно новый уровень. Конечно, несмотря на бессчётные преимущества использования ИИ, использование ChatGPT и других инструментов ИИ в медицине вызывает множество этических и юридических вопросов. Однако стоит вспомнить историю появления любой другой прорывной технологии, чтобы принять существующую полемику как неотъемлемую часть прогресса. Желание человека облегчить свой труд и переложить часть нагрузки на вычислительную машину всегда заставляет его делать шаг вперёд в развитии технологий, которые в итоге не позволяют человеку трудиться меньше, а заставляют его работать по-новому.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Варикоцеле является одной из часто выявляемых и корригируемых причин мужской субфертильности. Однако коррекция варикоцеле приводит к улучшению качества спермы только у 60 – 70% субфертильных мужчин. При этом не до конца ясно, какие параметры спермограммы улучшаются в большей степени и какова доля пациентов с улучшением параметров до нормозооспермии.

Цель исследования. Оценить параметры эякулята после микрохирургической варикоцелэктомии в соответствии со стандартами ВОЗ от 2021 года.

Материалы и методы. В данном проспективном исследовании был проведён анализ качественных изменений спермы у бесплодных мужчин после варикоцелэктомии. У всех пациентов имелось клиническое варикоцеле, по поводу которого была выполнена микрохирургическая варикоцелэктомия. Исследование включило в себя 100 субфертильных мужчин с варикоцеле и патологическими параметрами спермы.

Результаты. В послеоперационном периоде (через 6 мес.) основные показатели спермограммы значимо улучшились. Так доля пациентов с астенозооспермией уменьшилась на 22% (р < 0,05), доля пациентов с олигоастенозооспермией — на 14% (р < 0,05). Доля больных с нормоспермией составила 35% (р < 0,001). У пациентов с олигоастенозооспермией значимое улучшение спермы (до нормоспермии) наблюдалось в 19% случаев.

Заключение. Коррекция варикоцеле приводит к улучшению качества эякулята у субфертильных мужчин с пальпируемым варикоцеле и патозооспермией, при этом наиболее значимо улучшается подвижность сперматозоидов. Однако только у трети пациентов качество спермы улучшается до нормальных показателей. Также данная процедура демонстрирует высокую эффективность у пациентов с олигоастенозооспермией.

Введение. Навык пункции полостной системы почки является базовым для урологов, так как применяется для различных оперативных вмешательств и диагностических манипуляций. Для обучения существуют множество моделей, начиная от лабораторных животных, заканчивая тренажёрами виртуальной реальности.

Цель исследования. Оценить отечественную небиологическую модель тренажёра для пункции чашечно-лоханочной системы УроАТОМ («Альфа-Ритм», Россия), а также сравнить его с тренажёром виртуальной реальности PERC MentorTM (“Simbionix”, Beit Golan, Israel).

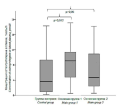

Материалы и методы. Проведён анализ результатов обучения навыку пункции под рентгеноскопическим контролем среди 50 врачей. Доктора по опыту были разделены на две равные группы: группа 1 — начинающие, группа 2 — опытные. На первом этапе оба тренажёра были оценены докторами при помощи опросников Likert. На втором этапе оценивались показатели пункции в группе 1 до и после практики на тренажёре.

Результаты. При сравнении показателей обоих тренажёров было отмечено, что тренажёр УроАТОМ оценили как более удобный в использовании (p = 0,0001) и более дешёвый (p < 0,0001). Анализ показателей пункции чашечно-лоханочной системы «начинающими» специалистами до и после тренировки на тренажёре УроАТОМ выявил статистически значимое их улучшение. Показатель времени пункции улучшился на 79 секунд. Показатель длительности рентгеноскопии уменьшился на 40,9 секунд. Количество попыток пункции уменьшилось на 1,4 раза. Количество затраченного контраста уменьшилось на 5,4 мл.

Заключение. Отечественный тренажёр УроАТОМ является эффективным для обучения молодых специалистов навыку пункции полостной системы почки под рентгеноскопическим контролем.

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ), исторически считавшаяся преимущественно мужским заболеванием, за последние десятилетия демонстрирует увеличение количества новых случаев со стороны женского населения. При оценке осложнений учитываются такие факторы, как локализация, размер, плотность конкремента, продолжительность операции, предшествующие методы дренирования, а изучение различий по половому признаку ранее не являлось первостепенной задачей.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ периоперационных показателей у пациентов с МКБ в зависимости от гендерной принадлежности.

Материалы и методы. В исследование включены 300 пациентов с МКБ, которым были выполнены уретероскопические вмешательства. В зависимости от пола пациенты разделены на две группы — 194 (64,7%) мужчины (группа 1) и 106 (35,3%) женщин (группа 2). В группах изучали такие показатели, как возраст, рост, вес, индекс массы тела, наличие сопутствующей патологии, семейный анамнез МКБ, характер течения заболевания, степень выраженности почечной колики, время обращения в стационар, физико-химические свойства мочи, параметры общего анализа крови, а также размер, плотность и локализация конкрементов. Определяли отличия в необходимости предварительного стентирования, видах оперативного вмешательства, их продолжительности и характере послеоперационных осложнений с использованием классификаций PULS (Postureteroscopic Lesion Scale), Satava и Clavien-Dindo.

Результаты. В первые 24 часа с момента заболевания за специализированной помощью обращаются 54,1% мужчин и только 37,7% женщин (p = 0,008). Размеры конкремента больше среди пациентов женского пола, как и плотность конкремента. Среди пациентов мужского и женского пола расположение камня в верхней трети мочеточника отмечено в 14,4% и 18,9% случаев, в средней трети — в 18% и 6,6% (p = 0,005), в нижней трети — в 36,1% и 49,1% (p = 0,04), в интрамуральном отделе — в 28,9% и 21,7% соответственно. Продолжительность оперативного вмешательства в обеих группах не различалась. Установка внутреннего мочеточникового стента выполнена 37 (19,1%) пациентам мужского пола и 14 (13,2%) пациентам женского пола. Согласно специализированным шкалам оценки постуретероскопических осложнений PULS и Satava процент осложнений в группах 1 и 2 составил 2,1 и 2,8 и 4,1 и 9,4 (p = 0,03) соответственно. Достижение статуса «stone-free» среди пациентов группы 1 наблюдалось в 93,8%, среди пациентов группы 2 — в 88,7%.

Заключение. Развитие почечной колики меньшей степени интенсивности среди пациентов женского пола побуждает их обращаться за медицинской помощью в отсроченный период. Принимая во внимание факт, что в данной группе пациентов размер и плотность конкремента больше, выполнение уретероскопических вмешательств сопряжено с большим количеством осложнений.

Введение. Радикальная простатэктомия (РПЭ) — «золотой стандарт» лечения пациентов с раком предстательной железы (РПЖ). Одним из активно изучаемых предикторов биохимического рецидива является наличие положительного хирургического края (ПХК).

Цель исследования. Разработать и первично оценить методики таргетного (прицельного) срочного интраоперационного гистологического исследования свежезамороженных срезов при выполнении радикальной простатэктомии.

Материалы и методы. В Университетской клинике урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова проведено проспективное клиническое исследование по исследованию свежезамороженных срезов во время выполнения РПЭ. В период с февраля 2021 года по апрель 2022 года в исследование включено 112 пациентов с диагнозом РПЖ, которым одним хирургом была выполнена лапароскопическая РПЭ (экстра- и трансперитонеальным доступами). В группу А (62 человека) вошли пациенты, которым на основании предоперационных данных (МРТ, FUSION биопсия) выполнено интраоперационное исследование свежезамороженных срезов. Группа Б (50 человек) — контрольная группа (ретроспективная), в которую вошли пациенты со стандартным выполнением РПЭ без срочного гистологического исследования.

Результаты. Онкологический процесс в макропрепаратах, полученных при выполнении cito гистологии, был обнаружен у 42 (67,7%) пациентов, первично ПХК — у 12 (19,4%). В группе Б (контрольная группа, без выполнения cito гистологии) ПХК выявлен в 7 (14%) случаях. Миграция статуса ХК из первично негативно в окончательно позитивный установлена у 2 (3,3%) пациентов и, напротив, из первично положительного в отрицательный ХК — у 2 (3,3%). Истинно негативный ХК определён у 48 из 50 пациентов, а истинно положительный ХК — у 10 из 12. Таким образом, специфичность и чувствительность методики составили 96,1% и 83,3% соответственно. Среднее время выполнения срочного гистологического исследования составило 24 минуты.

Заключение. Полученные результаты указывают на эффективность и целесообразность использования таргетного (прицельного) cito-гистологического исследования во время выполнения РПЭ.

Введение. Первичный уретральный болевой синдром (ПУБС) — часть синдрома хронической первичной тазовой боли с преимущественной локализацией боли в области уретры. Патогенез ПУБС изучен недостаточно, единых рекомендаций по профилактике и лечению данного состояния нет. Известно, что одним из основных факторов возникновения хронической боли является нарушение регионарного кровотока.

Цель исследования. Выявить особенности кровоснабжения тканей уретры, а также оценить изменения в соединительной ткани уретры у больных с ПУБС.

Материалы и методы. В исследование включены 98 пациенток: 78 — с первичным уретральным болевым синдромом (гр. «ПУБС»), не имеющих клинических проявлений воспаления, 20 — с камнями верхних мочевых путей без явлений пиелонефрита, у которых уретра принята за норму (гр. «Н»). Гемодинамика тканей уретры изучена с использованием трансвагинального ультразвукового исследования (ТВУЗИ) и лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Изменения в кровоснабжении органов часто приводят к нарушению структуры тканей, поэтому в исследование включены in vivo кросс-поляризационная оптическая когерентная томография (КП ОКТ) и ex vivo нелинейная конфокальная микроскопия.

Результаты. В группе «ПУБС» методом ЛДФ выявлено нарушение нейрогенной регуляции тонуса сосудистой стенки микроциркуляторного русла тканей уретры с преобладанием пассивных компонентов регуляции. Анализ ЛДФ параметров методом главных компонент позволил установить разделение данных на несколько кластеров, что указывает на различный патогенез нарушений микроциркуляции тканей уретры. Методом ТВУЗИ в группе «ПУБС» выявлено повышение сопротивления току крови в кровеносных сосудах уретры и парауретрального сплетения, застой крови в венах малого таза у 19% пациенток. Нарушение кровотока уретры приводит к структурным изменениям тканей: методом нелинейной микроскопии установлено, что при ПУБС в соединительной ткани уретры коллагеновых волокон относительно эластических количественно больше, они более однородные по толщине и имеют сонаправленное расположение. Эти данные коррелируют с результатами прижизненного КП ОКТ исследования, в ходе которого выявлен фиброз подэпителиальных соединительнотканных структур.

Заключение. ТВУЗИ и ЛДФ позволили прижизненно выявить наличие микроциркуляторных и, как следствие, структурных изменений в тканях уретры и тем самым дополнить представление об основных звеньях патогенеза ПУБС.

Введение. В последние годы клинический и практический интерес к злокачественным новообразованиям и заболеваниям сердечно-сосудистой системы крайне велик. Данные нозологии являются основными причинами госпитализаций и смертности во всем мире.

Цель исследования. Оценить распространённость сердечно-сосудистых заболеваний и факторов их риска среди пациентов с впервые выявленным раком предстательной железы (РПЖ), а также выявить взаимосвязь тяжести РПЖ с наличием ишемической болезни сердца (ИБС).

Материалы и методы. В исследование включены 140 пациентов с впервые диагностированным РПЖ. Медиана возраста — 65 [62; 70] лет. Всем пациентам определяли уровень простатспецифического антигена (ПСА), производили магнитнорезонансную томографию органов малого таза, биопсию предстательной железы с определением степени дифференцировки опухоли по Gleason. Все пациенты заполняли опросник международного индекса эректильной функции (МИЭФ-5). В зависимости от наличия ИБС все пациенты были разделены на две группы: пациенты с РПЖ без ИБС — группа 1 (n = 94 (67 %)) и пациенты с РПЖ и ИБС — группа 2 (n = 46 (33 %)).

Результаты. Группы не различались по таким показателям, как возраст, индекс массы тела, липидный статус, частота встречаемости сахарного диабета 2 типа, объём простаты. Однако у пациентов с ИБС более выражена эректильная дисфункция в отличие от пациентов без ИБС (10 и 18 баллов по шкале МИЭФ-5 соответственно; p = 0,03). Уровень ПСА значимо выше в группе пациентов с ИБС чем в группе без ИБС (15,8 нг/мл и 10,1 нг/мл соответственно; p = 0,03), что говорит о возможно более высокой злокачественности процесса. Кроме того, в группе пациентов с ИБС статистически значимо чаще встречались пациенты с более высокой степенью злокачественности РПЖ по классификации Международного общества уропатологов ISUP 4 / 5 в отличие от пациентов без ИБС (12 (26%) и 10 (11%) соответственно; p = 0,01). При сравнительном анализе риска возможного рецидива РПЖ, который учитывался по таким параметрам, как уровень ПСА, индекс Gleason с определением ISUP, оказалось, что в группе пациентов с ИБС было статистически значимо больше пациентов с высоким риском прогрессии в сравнении с пациентами без ИБС (20 (44 %) и 26 (28%) соответственно; p = 0,02).

Заключение. Пациенты с РПЖ и сопутствующей ИБС имеют более выраженные нарушения эректильной функции, характеризуются более тяжёлым коморбидным фоном, в анамнезе чаще отмечается ОНМК. Кроме того, пациенты с РПЖ и наличием ИБС имеют более высокую степень злокачественности опухолевого процесса и более высокий риск прогрессии РПЖ.

Введение. В ранее проведённом нами исследовании, посвящённом изучению роли генетических факторов в развитии рецидивирующего уролитиаза, была обнаружена значимая взаимосвязь между наличием однонуклеотидного полиморфизма rs3134057 в гене остеопротегерина (ОПГ) с развитием данного заболевания. Вышеуказанный однонуклеотидный полиморфизм является интронным, следовательно, не способным влиять на структуру и функции ОПГ, однако влияющим на его экспрессию. Таким образом, исследование уровня сывороточного ОПГ может иметь диагностическую значимость при рецидивирующей мочекаменной болезни.

Цель исследования. Изучить связь уровней сывороточного ОПГ с наличием рецидивирующего уролитиаза, а также влияние однонуклеотидного полиморфизма rs3134057 на концентрацию ОПГ.

Материалы и методы. С января 2021 года по январь 2022 года в исследование были включены 115 добровольцев. Из 115 участников у 45 (основная группа №1) был установлен диагноз мочекаменная болезнь (МКБ) с рецидивирующим течением и локализацией основного камня в одном из мочеточников, 28 участников (основная группа №2) ранее перенесли единичный эпизод почечной колики с последующим оперативным лечением или самостоятельным отхождением конкремента и на момент исследования камней в мочевыделительной системе не имели и 42 респондента контрольной группы, у которых не было мочекаменной болезни, в том числе в семейном анамнезе. Содержание ОПГ в сыворотке определяли методом иммуноферментного анализа с использованием наборов Human OPG ELISA kit ab100617 («Abcam plc», Cambridge, UK) в соответствии с рекомендациями производителя.

Результаты. В ходе анализа было выявлено, что в основной группе №1 уровни ОПГ были статистически значимо выше, чем в контрольной группе (медиана: 9,02 против 3,635; p = 0,012). При анализе взаимосвязи между концентрацией ОПГ в сыворотке и генотипом AA + AG против GG по rs3134057 гена ОПГ не было обнаружено статистически значимой разницы (p > 0,05). Такой же результат был и при сравнении групп с генотипами AA против AG против GG (p > 0,05).

Заключение. Настоящее исследование показало, что повышенный уровень ОПГ в сыворотке крови у пациентов с рецидивирующей формой МКБ может указывать на наличие рецидива заболевания. Дальнейшее исследование в больших выборках позволит окончательно подтвердить значимость ОПГ в качестве маркера рецидива МКБ, в том числе и при генетически детерминированных формах.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Физиотерапия — способ лечения широкого спектра заболеваний различных органов и систем, эффективность и целесообразность которого является предметом больших дискуссий научного сообщества на протяжении последних нескольких десятков лет. В урологии этот метод используется, в том числе при лечении пациентов с эректильной дисфункцией (ЭД), вызванной нарушением трофики тканей наружных половых органов вследствие перенесённой радикальной простатэктомии, атеросклероза, сахарного диабета, болезни Пейрони. Одним из широко распространённых эффективных и перспективных физиотерапевтических методов лечения васкулогенной ЭД является ударно-волновая терапия, основанная на дистанционном действии сфокусированной акустической волны малой интенсивности. Установлено также, что основные эффекты ударных волн, создаваемых прибором, запускают процессы неоангиогенеза и регенерации нервных волокон, замедляют фиброзную перестройку кавернозных тел и снижают симпатическое влияние на кавернозные мышцы. Некоторые системы (например, радиоволновые) в дополнение к вышеперечисленным эффектам оказывают согревающее действие, что ускоряет метаболизм и улучшает регенеративные процессы в тканях. Все применяемые на сегодняшний день ударно-волновые и радиоволновые системы демонстрируют свою эффективность при сопоставлении с sham-контролем, однако в немногочисленных сравнительных исследованиях никакой значимой разницы в эффективности между разными подходами не обнаружено. Клинические рекомендации рассматривают физиотерапию только в качестве альтернативного способа лечения пациентов с васкулогенной ЭД лёгкой степени тяжести, резистентных к пероральной вазоактивной терапии или неприемлющ004.8:616.61-006.6их приём этих препаратов. Тем не менее некоторые исследования позволяют судить об эффективности лечения этим способом пациентов с любой этиологией состояния, при этом результат лечения не зависит от количества курсов лечения, их длительности, количества импульсов за курс и периодичности сеансов терапии. Эти факторы вкупе с некоторыми недостатками оригинальных исследований (например, большой процент выхода пациентов из наблюдения) ставят под сомнение органотропность физиотерапии, вследствие чего требуются дополнительные сравнительные исследования, направленные на определение оптимального режима дозирования и изучение доли влияния органотропного и психологического компонентов физиотерапии на итоговые результаты лечения. Настоящее исследование направлено на обобщение имеющихся на настоящий момент данных, оценивающих результативность существующих видов физиотерапии, сравнение эффективности разных технологий при лечении пациентов с ЭД.

Диагностика и лечение рака предстательной железы (РПЖ) сопряжены с уровнем простатического специфического антигена (ПСА). Тем не менее некоторые заболевания предстательной железы, такие как доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или простатит, также могут влиять на уровень ПСА. Низкая специфичность и чувствительность ПСА приводит к «ненужной» биопсии предстательной железы, что безусловно делает этот диагностический метод спорным скрининговым тестом. Вследствие этого открытие новых, неинвазивных молекулярно-биологических маркёров необходимо для диагностики, лечения, наблюдения и прогноза пациентов с заболеваниями предстательной железы. Данный обзор направлен на оценку «полезности» миРНК в качестве молекулярно-биологических маркёров ДГПЖ и дифференциации с РПЖ.

Введение. Рак мочевого пузыря является одним из самых часто встречаемых онкологических заболеваний с большим количеством рецидивов и прогрессий, что требует всё более новых путей решения данной проблемы.

Цель исследования. Провести анализ существующих данных о молекулярно-генетических особенностях рака мочевого пузыря, классификации на их основании, оценка возможности её внедрения в клиническую практику в качестве критерия рецидива и прогрессии.

Материалы и методы. Нами в ходе работы были анализированы данные исследований о молекулярных подтипах рака мочевого пузыря, опубликованные в базах данных PubMed, научной электронной библиотеки России (еLibrary), Scopus, Medline, EMBASE, вебсайтах профессиональных ассоциаций. Был выполнен поиск по ключевым словам: «молекулярные подтипы рака мочевого пузыря», «немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря», «molecular subtypes of bladder cancer» «non-muscle invasive bladder cancer». В работе уделено особое внимание существующим на сегодняшний день классификациям, а также консенсусу, достигнутому в апреле 2020 года, который может быть универсальным и применяться в каждодневной практике.

Результаты. В ходе анализа полученных данных выявлено что молекулярно-генетическая гетерогенность рака мочевого пузыря отражается не только на экспрессируемых на опухолевых клетках белках, но и на ответ на лечение и прогноз заболевания.

Заключение. Молекулярно-генетические маркёры представляются перспективными для внедрения в широкую клиническую практику с целью коррекции лечения и оценки рисков рецидивирования и прогрессии.

Изучение микробиоты / микробиома кожных покровов мужских половых органов актуально не только для понимания дефиниции «нормы» для данного биотопа, но и для корректной интерпретации результатов, полученных от пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями или послеоперационными инфекционно-воспалительными осложнениями кожи этой области. Целью исследования является обобщение и критический анализ данных по обсеменённости микроорганизмами различных участков кожи полового члена путём проведения систематического обзора публикаций. Поиск привёл к отбору 8 статей, опубликованных в период с 2011 года по первую половину 2023 года, которые посвящены исследованию особенностей микробиоты / микробиома кожи полового члена в норме и при некоторых заболеваниях. Так, у сексуально активных здоровых мужчин микробиота / микробиом кожи полового члена отчасти отражает вагинальный микробиом половых партнёров. После незащищённого полового контакта в микробиоте полового члена увеличивается частота обнаружения и количество Lactobacillus. В целом на коже полового члена доминируют Corynebacteriaceae, реже регистрируют Prevotellaceae, неклостридиальные (нк) Clostridiales, Porphyromonadaceae, Staphylococcaceae, Bifidobacteriaceae, Lactobacillaceae, Veillonellaceae, Anaerococcus. Существенное влияние на бактериальное разнообразие кожи полового члена оказывает обрезание. Несмотря на скудность данных по микробиоте / микробиому кожи полового члена при различных заболеваниях, были отмечены определённые взаимосвязи. Так, у сексуально активных здоровых мужчин-партнёров женщин с бактериальным вагинозом увеличивается число бактерий, ассоциированных с бактериальным вагинозом, и снижается — Corynebacterium. У ВИЧ-положительных мужчин на коже полового члена преобладают Staphylococcus, Faecalibacterium, Strenotrophominas, Jonquetella, Ruminococcus, Roseburia, Pseudochrobactrum и Lamia. Также отмечено, что обрезание снижает риск развития ВПЧ и ВИЧ-инфекций. Знание не только бактериального, но и грибкового разнообразия микробиоты кожи полового члена имеет важное клиническое значение, ведь условно-патогенные дрожжеподобные грибы при определённых условиях могут вызывать ряд заболеваний. Таким образом, данный обзор представляет собой анализ микробного состава кожи полового члена в норме и при некоторых заболеваниях, выявивший огромный пробел в имеющихся знаниях о сообществах микроорганизмов кожи полового члена. Необходимы исследования, которые помогут детальнее изучить её микробный состав в норме и его влияние на результаты реконструктивно-пластических операций с использованием кожи полового члена.

Периодическая катетеризация (ПК) мочевого пузыря на протяжении многих лет была признана наиболее доступным методом симптоматической коррекции нарушения функции опорожнения мочевого пузыря. Однако не все пациенты оказываются привержены к длительному использованию метода ПК из-за возможных осложнений со стороны мочевыводящих путей, социальной и психологической дезадаптации. На основании многочисленных исследований было выявлено, что ПК катетерами с фиксированным гидрофильным покрытием значительно снижает риск развития инфекций мочевыводящих путей и травматического повреждения уретры, улучшает качество жизни и психологическое состояния пациентов с нарушением мочеиспускания после позвоночно-спинномозговой травмы. Усовершенствование качества медицинского изделия, техники его использования и персонализированный подход позволили снизить частоту нежелательных явлений и процент пациентов, отказавшихся от ПК. Таким образом ПК всё ещё остаётся наиболее предпочтительным методом дренирования мочевого пузыря при нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей. Также всё больше специалистов считают метод наиболее доступным и безопасным. Цель данного обзора — проанализировать преимущества и недостатки ПК мочевого пузыря у пациентов с нейрогенной дисфункцией нижних мочевыводящих путей.

Искусственный интеллект (ИИ) получил большое развитие за последнее десятилетие и стал предметом активных дискуссий. Данная тенденция обусловлена тем, что системы ИИ постоянно улучшаются за счёт усиления их вычислительных возможностей, а также получения больших объёмов данных. Благодаря этому ИИ может помочь в диагностике и выборе наиболее эффективного лечения. Цель работы — проанализировать возможности ИИ в диагностике, лечении и наблюдении за пациентами с почечно-клеточным раком (ПКР). ИИ демонстрирует большие перспективы в диагностике опухолей мочевыделительной системы, в возможности дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования (благодаря системам машинного обучения), а также в прогнозировании гистологического подтипа опухоли. ИИ может использоваться на интраоперационном этапе (благодаря интеграции виртуальных 3D-моделей при оперативных вмешательствах), что позволяет снизить частоту тепловой ишемии и повреждения собирательной системы почки. ИИ находит своё применение при гистопатологической оценке: модель ИИ достигает 100% чувствительности и 97,1% специфичности в дифференциальной диагностике нормальной ткани от ПКР. Алгоритмы моделей ИИ могут быть использованы для выявления пациентов с высоким риском рецидива, требующих длительного наблюдения, а также для разработки индивидуальных стратегий лечения и наблюдения. Все вышеперечисленное доказывает возможность применения ИИ на всех этапах ведения пациентов с ПКР. Внедрение ИИ в медицинскую практику открывает новые перспективы для интерпретации и понимания сложных данных, недоступных для клиницистов.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

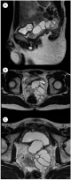

Синдром Zinner (Циннера) — это редкая врождённая урогенитальная аномалия, характеризующаяся триадой признаков: кистой семенного пузырька, ипсилатеральной аплазией почки, обструкцией семявыносящего протока. Частота встречаемости кисты семенных пузырьков с ипсилатеральной агенезией почки по данным литературы составляет 0,0046%, однако истинная частота встречаемости представляется авторам статьи выше. В публикации представлен случай пациента К., 17 лет, который наблюдался с рождения с единственной правой почкой, неоднократно обследовался (УЗИ, цистография, урография, МРТ брюшной полости, КТ малого таза). Мальчик поступил в СПб ГБУЗ ДГМКСЦВМТ с диагнозом «Единственная правая почка» и выявленным по данным последнего КТ кистозным образованием малого таза. Выполнено МРТ исследование малого таза, цистоскопия, диагностическая лапароскопия, пункция кистозного образования. Установлен диагноз «Синдром Циннера». При наблюдении размер кисты не изменился.

Введение. В настоящее время для гемостаза и стабилизации швов во время малоинвазивных операций используется рассасывающийся шовный материал, а также пластиковые нерассасывающиеся клипсы, способные к потенциальной и спонтанной миграции в нижние и верхние мочевые пути.

Цель исследования. В данной работе мы представляем клинические случаи миграции клипсы после резекции почки и радикальной простатэктомии.

Клинические наблюдения. Клинические наблюдения описывают случаи спонтанной миграции клипсы после двух наиболее распространённых вмешательств — резекции почки с последующим отхождением инородного тела на фоне проведённой литокинетической терапии и случай миграции гемостатического материала после робот-ассистированной радикальной простатэктомии. В статье также приведён анализ современной литературы по данному вопросу.

Заключение. Следует избегать избыточного применения нерассасывающихся пластиковых клипс в зоне их тесного контакта с чашечно-лоханочной системой или стенкой мочевого пузыря с целью достижения адекватного гемостаза во время минимально-инвазивных методик лечения пациентов.

Ущемление полового члена является довольно редкой патологией и требует неотложного лечения для сохранения функции органа. В статье представлен клинический случай ущемления корня полового члена и мошонки металлическим кольцом с изменением тканей по типу пролежня непосредственно под кольцом. Обсуждаются возможные методы неотложной хирургической помощи при данной ургентной ситуации.