РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В статье представлены исторические аспекты диагностики и лечения острого пиелонефрита. Раскрыты особенности хирургических подходов и тактики ведения пациентов с острым пиелонефритом, существовавшие в 70 – 80-е годы в СССР, а затем и в России. Высказывается авторский взгляд на проблему. Приведены данные исследований, направленных на изучение патофизиологии острого пиелонефрита, кардинально изменившие представления того времени о принципах лечения заболевания, а также отражён вклад автора в решение вопросов и организацию помощи пациентам с острым пиелонефритом.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Введение. Крипторхизм представляет собой распространённое заболевание в детской уро-андрологической практике, поскольку вопросы тактических подходов и его оптимального лечения остаются крайне актуальными. Крипторхизм вносит заметный вклад в структуру мужской инфертильности.

Цель исследования. Проведение ретроспективного анализа результатов лечения детей и подростков с крипторхизмом.

Материалы и методы. В настоящем исследовании обобщены результаты лечения 8308 больных крипторхизмом в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, проходивших лечение в Российской Федерации и Республике Узбекистан.

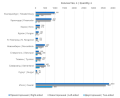

Результаты. Выявлено, что с 2015 по 2019 годы пациенты поступали для оперативного лечения равномерно по годам. Соотношение правостороннего / левостороннего / двустороннего крипторхизма составило 4,6 : 4,4 : 1. Паховая форма более чем в 6 раз преобладала над абдоминальной локализацией. При этом 26,1% больных были оперированы в оптимальные сроки, а 9,8% — в возрасте старше 10 лет. Чаще дети оперируются из открытого пахового доступа (95%), значительно реже — лапароскопически и чрезмошоночно. Этапное лечение проведено 6% больных.

Заключение. Представленный в исследовании подход в оперативном лечении крипторхизма обеспечивает хорошие результаты лечения. Количество рецидивов заболевания составляет 1,9% (в основном среди детей старше 7 лет). Большинство хирургов сдержанно относятся к первичным орхидэктомиям (выполнены только у 3,8% больных).

Введение. Одним из основных направлений совершенствования медицинской помощи является внедрение стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи пациентам, в частности, с раком предстательной железы (РПЖ). Наиболее экономически целесообразными и удобными для пациентов признают дневные стационары на базе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений. Предполагается, что внедрение новых методик обследования и оптимизация их использования на догоспитальном этапе сократит применение других диагностических процедур, в том числе инвазивных, и позволит специалисту определить тактику и метод лечения.

Цель исследования. Улучшить качество диагностики РПЖ в условиях высокотехнологичной специализированной поликлинической медицинской помощи.

Материалы и методы. Для оценки целесообразности и эффективности осуществления биопсии предстательной железы в дневном стационаре нами сопоставлены статистические данные, полученные в амбулаторных условиях, с показателями стационаров соответствующего городского округа. Проведён сравнительный анализ данных с применением стандартного алгоритма обследования: анализа на простатспецифический антиген, пальцевого ректального исследования и трансректального ультразвукового исследования с группой мужчин, которым в алгоритм обследования до проведения биопсии предстательной железы использован мультипараметрическая магниторезонансная томография (мпМРТ).

Результаты. Среднее количество биопсий, выполненных во всех стационарах ЗАО г. Москвы за год, составило 344 биопсии, а выявляемость РПЖ — 142 (41%). В урологическом отделении филиала № 2 городской поликлиники № 195 за период с 2010 по 2017 годы включительно среднее количество биопсий за год составило 440, а выявляемость РПЖ — 153 (35%). Таким образом, из вышеприведённых данных следует, что при сопоставимой со стационарами выявляемости РПЖ в одном крупном амбулаторном урологическом центре выполняется в среднем на 24% биопсий больше (440 против 344), чем в трёх стационарах, за сопоставимый период времени. При сравнении гистологических данных, полученных после биопсии предстательной железы при отсутствии проведения мпМРТ ОМТ ДКУ с периодом, когда в алгоритм обследования с подозрением на РПЖ использовалась мпМРТ ОМТ ДКУ, выявлено достоверное различие в большую степень (42% vs 35%) выявляемости РПЖ.

Заключение. Применение мпМРТ позволяет провести оценку локализации, размеров, внутри- и экстрапростатической распространённости патологического процесса за счёт высокой чувствительности и специфичности в диагностике РПЖ, что может быть рекомендовано как обязательный диагностический этап перед проведением биопсии предстательной железы. Кроме того, мпМРТ позволяет значительно снизить количество ненужных биопсий предстательной железы, повысить эффективность своевременной диагностики РПЖ на ранних стадиях.

Введение. Известно, что женщины значительно чаще страдают инфекций нижних мочевых путей (ИНМП), чем мужчины. Сегодня появляется всё больше данных, свидетельствующих о связи рецидивирующих ИНМП (рИНМП) c нарушениями микрофлоры влагалища.

Цель исследования. Изучить влияние нарушений микрофлоры влагалища на развитие рИНМП.

Материалы и методы. В исследование включено 75 женщин с рИНМП в возрасте от 19 до 76 лет. Обследование проводили согласно авторскому алгоритму, разработанному на кафедре урологии и хирургической андрологии РМАНПО. Для оценки микрофлоры влагалища выполняли ПЦР в режиме реального времени соскобов эпителиальных клеток из влагалища (Фемофлор 16).

Результаты. Нарушения микрофлоры влагалища выявлены у 47/75 (62,7%) женщин с рИНМП: умеренный дисбиоз влагалища отмечен у 25/75 (33,3%) женщин, а выраженный дисбиоз — у 22/75 (29,3%) женщин. Выявлена умеренная корреляционная связь между наличием/отсутствием дисбиоза влагалища и числом рецидивов ИНМП за 6 месяцев (r = 0,310; p = 0,007). Дисбиоз влагалища достоверно чаще отмечен у женщин с рИНМП в пери- и постменопаузальных периодах, чем в репродуктивном периоде (ОШ = 4,85; 95% ДИ = 1,45 – 16,17).

Заключение. Дисбиоз влагалища повышает риск развития и способствует более тяжёлому течению рИНМП. Нарушения микробиоценоза влагалища и, как следствие, рИНМП чаще встречаются у женщин в пери- и постменопаузальных периодах, чем у женщин в репродуктивном периоде.

Введение. Генитальный герпес (ГГ) представляет собой хроническую инфекцию, передающуюся половым путём, характеризующуюся рецидивирующими, самокупирующимися язвами половых органов, вызываемыми вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) или типа 2 (ВПГ-2) и может ассоциироваться с хроническим простатитом (ХП).

Цель исследования. Определить эффективность комплекса цитокинов иантимикробных пептидов в лечении больных хроническим простатитом, ассоциированным с вирусом простого герпеса.

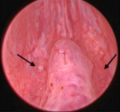

Материалы и методы. В пилотное открытое проспективное несравнительное исследование были включены 23 пациента, наблюдавшиеся по поводу ХП в среднем 9,7 ± 4,2 года. У всех был подтверждён диагноз абактериальный ХП / синдром хронической тазовой боли (СХТБ) с признаками воспаления и обнаружением ДНК ВПГ в соскобе эпителиальных клеток уретры методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Пациенты получали следующую терапию: валацикловир 500 мг 2 р/с — 10 дней, кетопрофен 100 мг 1 р/с — 5 дней, свечи Суперлимф 10 ЕД ректально на ночь — 20 дней. Результаты оценивали по завершении терапии, через 3 и 6 месяцев после её окончания.

Результаты. По завершении терапии число лейкоцитов в секрете простаты уменьшилось почти в пять раз и сохранялось стабильным весь период наблюдения. Сумма баллов по шкале симптомов к моменту окончания терапии уменьшилась с 22,96 ± 6,01 до 6,61 ± 3,71 баллов (p < 0,05). Также отмечено изменение восприятия боли по визуально-аналоговой шкале. Если до начала лечения 14 пациентов (60,9%) оценивали интенсивность боли как «сильную» и только у двоих (8,7%) интенсивность боли была «слабой», то уже по завершении терапии ни у одного пациента не было сильной боли, 21 (91,3%) пациент отмечал «слабую» боль и у 2 пациентов (8,7%) интенсивность боли расценивалась как «средняя». Качество жизни улучшилось с исходных 8,23 ± 1,91 баллов до 2,43 ± 1,41 баллов непосредственно по завершении терапии (p < 0,05). Через 3 месяца после терапии пациенты оценивали качество жизни в 2,43 ± 1,41 балла, через полгода — в 2,81 ± 1,21 балла. В течение первых трёх месяцев у одного пациента возник рецидив ГГ, ещё у одного — в течение последующих трёх месяцев. Этим больным провели повторный курс по аналогичной схеме. Ни один пациент не отметил сколько-нибудь значимых побочных явлений ни на один компонент терапевтического комплекса.

Заключение. При абактериальном ХП / СХТБ следует выявлять герпетическую инфекцию. Будучи нейротропным, ВПГ может вызывать / усиливать боль, характерную для ХП / СХТБ. В случае упорной боли необходимо исключать инфицирование ВПГ. В лечении больных абактериальным ХП, ассоциированным с герпетической инфекцией, Суперлимф показал хорошие как непосредственные, так и отдалённые результаты.

Введение. Для хирургического лечения варикоцеле предложено множество методов, большинство из которых имеют историческое значение. В настоящее время единого мнения в пользу той или иной методики хирургического лечения варикоцеле не существует, что обусловливает актуальность проведения дальнейших исследований.

Цель исследования. Оценить эффективность нового малоинвазивного метода хирургического лечения варикоцеле, производимого по авторской методике.

Материалы и методы. В исследование включено 763 пациента с варикоцеле в возрасте 18 – 46 лет (средний возраст — 26,3 года), которым выполнена субингвинальная перевязка яичковой вены по авторской методике. Критерии включения: варикоцеле I – III степени, возраст ≥ 18 лет, патоспермией по данным спермограммы и расширенными венами гроздевидного сплетения по данным УЗИ, ретроградным кровотоком, по данным допплерометрии сосудов семенного канатика. Критерии исключения: ранее оперированные пациенты с рецидивным варикоцеле, пациенты с синдромом Мея-Тернера и двусторонним варикоцеле. Обследование включало 8 контрольных точек: до оперативного вмешательства и через 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 месяцев после операции. На контрольных точках проводили физикальное исследование органов мошонки с проведением пробы Вальсальвы, спермограмму, УЗИ органов мошонки с допплерометрией.

Результаты. Среднее время операции составило 15 минут (10 – 30 минут). Все пациенты выписаны на 1 – 2 сутки после операции. При наблюдении за пациентами в течение 60 месяцев после операции на основании клинического, лабораторно-инструментального исследований (спермограмма, УЗ-контроль) данных о гипотрофии яичка, гидроцеле выявлено не было, у пациентов отмечено улучшение сперматогенеза / либо отсутствие прогрессирования патоспермии в течение наблюдения. У 1 пациента в раннем послеоперационном периоде выявлена гематома мошонки. У 11 пациентов за период наблюдения выявлен рецидив варикоцеле (1,4%).

Заключение. Методика является эффективной, легко воспроизводимой, характеризуется низкой частотой рецидива и послеоперационных осложнений.

Введение. Запрос пациента на сохранение естественной эякуляции является частой причиной, на основании которой пациенты выбирают клинику, уролога и метод лечения. Несмотря на разработанную методику сохранения естественной эякуляции результаты эякуляторно-протективных операций при больших объёмах простаты остаются непостоянными, что не позволяет гарантировать пациенту сохранение естественной эякуляции.

Цель исследования. Оценить частоту сохранения эякуляции после лазерной энуклеации простаты, выполненной в эякуляторно-протективном варианте.

Материалы и методы. С 2017 года по настоящее время эякуляторно-протективная лазерная энуклеация при объёме простаты свыше 80 см3 (96 ± 8 см3 ) была выполнена 84 пациентам. Три доли доброкачественно гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) выявлены у 54 пациентов (64%), две доли — у 30 больных (36%). Показатель IPSS до операции — 21,0 ± 2,7 баллов, QoL — 4,8 ± 0,6 баллов. Объём остаточной мочи был 139 ± 43 мл, а Q max — 8,1 ± 2,0 мл/с. Эффективность операции оценивалась как полная при полном сохранении естественной эякуляции, частичная — при уменьшении эякулята в объёме и выявлении сперматозоидов в анализе мочи после акта эякуляции, отрицательная — при отсутствии антеградного выброса спермы. Анкетирование и контрольное обследование проводилось в течение 3 – 6 месяцев от момента выполнения операции.

Результаты. Всем пациентам выполнена тулиевая волоконная лазерная энуклеация без осложнений. Через 3 – 6 месяцев после операции объём простаты составил 29 ± 4 см3 , объём остаточной мочи — 19 ± 17 мл, Q max — 19,1 ± 3,1 мл/с. Сумма баллов по шкале IPSS — 8,1 ± 1,9 и QoL — 2,6 ± 0,7. Техническими особенностями операции были следующие: 1) сбережение тканей в области семенного бугорка; 2) минимальное натяжение тканей в процессе энуклеации; 3) сохранение шейки мочевого пузыря; 4) отказ от тотальной коагуляции, 5) отсутствие тракции уретрального катетера; 6) раздутие баллона в полости мочевого пузыря. Антеградная эякуляция была сохранена у 17 (20%) пациентов, частичная эякуляция — у 34 (40%) пациентов, таким образом суммарная эффективность методики составила 60%. Наличие средней доли явилось отрицательным прогностическим критерием: ни в одном случае не удалось сохранить полной естественной эякуляции, у 21 пациента была отмечена лишь частичная эякуляция. На основании полученных данных нами оптимизирована техника операции при наличии средней доли. Получены первые результаты у 7 пациентов, у 4 удалось сохранить полную эякуляцию, у 3 — частичную.

Заключение. Возможности лазерной хирургии ДГПЖ при желании пациента сохранить естественную эякуляцию весьма скромны. Наличие средней доли делает практически невозможным её полное сохранение, при наличии двухдолевой формы роста частота полного сохранения эякуляции составляет 57% и частичной — 43%. Требуется дальнейшее изучение разработанной нами методики эякуляторно-протективной энуклеации при наличии средней доли.

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является распространённым заболеванием у стареющих мужчин, которое часто связано с симптомами нижних мочевыводящих путей (СНМП).

Цель исследования. Определить клинический портрет «стандартного» больного с ДГПЖ и разработать алгоритм повышения эффективности лечения СНМП при ДГПЖ.

Материалы и методы. В исследование включено 112 пациентов с ДГПЖ, получавших на протяжении 3 месяцев терапию тамсулозином либо комбинацию тамсулозина и солифенацина. Через три месяца терапии пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от эффективности терапии: группа 1 — положительный результат (n = 77); группа 2 — без положительного эффекта (n = 35). В связи с отсутствием эффективности у пациентов группы 2 проведено комплексное уродинамическое исследование (КУДИ), по результатам которого пациентам назначено лечение с последующей оценкой результата через 3 месяца.

Результаты. Через 3 месяца терапии у пациентов группы 1 отмечено снижение поллакиурии. Также отмечена регрессия обструктивных и ирритативных симптомов, улучшилось качество жизни (QoL), связанное с мочеиспусканием. Максимальная скорость потока мочи (Q max) практически не изменилась. К 6-му месяцу продолжилось снижение частоты мочеиспускания (11,05 vs 9,32 эпизода; р = 0,022), а также улучшение других параметров (IPSS, QoL, Q max и объём остаточной мочи (ООМ) — 80,87 vs 56,17 мл; p = 0,012). Показатели пациентов группы 2 через 3 месяца терапии остались без значимых изменений. 16 пациентам выполнена трансуретральная резекция простаты, 19 пациентам — коррекция терапии, позволившая снизить количество эпизодов суточной поллакиурии. Общий балл IPSS снизился на 4,37 единицы в сравнении с исходным (IPSS (обструктив.) — 13,79 vs 7,26 баллов; p = 0,032). Значение QoL составило 2,84 балла, Q max — 14,9 мл/с, ООМ — 10,58 мл.

Заключение. 19,8% пациентов с ДГПЖ оказываются резистентными к медикаментозной терапии. Неэффективность терапии может быть обусловлена тяжёлой степенью ИВО. При отсутствии эффекта от терапии в течение трёх месяцев рекомендуется проводить КУДИ. Коррекция терапии, согласно данным КУДИ, улучшает её эффективность к 6-му месяцу лечения. Показатели IPSS, Q max и ООМ через 3 месяца терапии, позволяют спрогнозировать эффективность терапии либо заподозрить необходимость хирургического лечения.

Введение. Неблагоприятное воздействие мочи на эволюционно неадаптированные ткани известно. В полной мере это относится и к буккальным трансплантатам, применяемым при аугментационных уретропластиках, что до конца не изучено.

Цель исследования. Оценить патоморфоз буккальных трансплантатов, применяемых при аугментации уретры по поводу протяжённых стриктур бульбозного отдела и значимость воздействия мочи на их гистологическую трасформацию после операции.

Материалы и методы. В исследование включено 15 больных с протяжёнными стриктурами бульбозной уретры, которым выполнена двухэтапная аугментационная уретропластика с использованием буккальных трансплантатов. Изучен патоморфоз трансплантатов через 6 месяцев после проведения первого этапа операции, когда выполнялись уретротомия с аугментацией трансплантатом дорзальной полуокружности уретры и формирование дистального и проксимального неомеатусов. Через последний на 14 – 20-е сутки после операции восстанавливали естественное мочеиспускание. На втором этапе хирургии (через 6 месяцев) осуществляли тубуляризацию уретры с предварительным выполнением двух биопсий из проксимального и дистального сегментов трансплантатов в зонах сформированных неомеатусов. В дистальной зоне трансплантата не было его контакта с мочой, а в проксимальном сегменте такой контакт имел место с момента восстановления естественного мочеиспускания. В биоптатах изучали патоморфоз в трансплантатах с использованием иммуногистохимических маркеров (виментин, клон SRL33; CD34, клон QBEnd/10; MSA HHF-35; СD3, клон LN10; Bcl-2, клон bcl-2\100\D5; CKHMW 34BE-12).

Результаты. Установлено, что в зонах трансплантатов, где не было контакта с мочой, воспаление было минимальным, а в зонах, где такой контакт происходил, оно верифицировалось как выраженное даже через 6 месяцев после операции. На уровне подслизистой основы это проявлялось неравномерным расположением коллагеновых волокон, диспластично развитой сосудистой сетью, неравномерной пролиферацией эндотелия с набуханием и потерей межклеточных связей в отличие от зон, где контакта с мочой не было. В таких участках подслизистая основа трансплантата имела плотный коллагеновый каркас с организованным микроциркуляторным руслом и равномерной эпителиальной поверхностью.

Заключение. Воздействие мочи на буккальные трансплантаты, используемые при аугментационных уретропластиках, характеризуется дезорганизацией его коллагенового каркаса, выраженным воспалительным компонентом и «реактивностью» эпителиальной выстилки на «токсический агент» сохраняющейся даже через 6 месяцев после вмешательства, что может лежать в основе риска возникновения рецидива стеноза в зоне проксимального анастомоза.

Введение. Традиционно пациенты с двусторонним нефролитиазом становятся клиническим вызовом для лечащего врача, а хирургическое лечение таких пациентов проводится поэтапно с целью снижения частоты осложнений. В то же время развитие эндоскопических технологий и способов анестезии позволяет выполнить оперативное лечение двустороннего нефролитиаза симультанно.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность выполнения одномоментной билатеральной перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛТ).

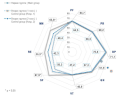

Материалы и методы. В исследование включены 19 пациентов (основная группа), страдающих двухсторонним нефролитиазом, (13 мужчин и 6 женщин), средний возраст которых составил 45,0 ± 2,25 лет. Группу контроля составили 20 пациентов, страдающих двухсторонним нефролитиазом, средний возраст больных данной группы — 45,80 ± 2,29 лет. Пациентам основной группы проведена билатеральная мини-ПНЛТ, пациентам контрольной группы — поэтапная ПНЛТ с двумя госпитализациями. Для оценки выраженности болевых ощущений использована визуально-аналоговая шкала (VAS). Больные отмечали субъективные ощущения в виде боли на первый и третий дни послеоперационного периода. Оценку показателей качества жизни производили с помощью общей анкеты SF-36, а также русскоязычной валидизированной версии Висконсинского опросника WISQoL.

Результаты. Статистически значимых различий между показателями двух групп выявлено не было (разница между уровнем гемоглобина до и после мини-ПНЛТ составила 12 г/л, между уровнем креатинина — 18 мкмоль/л). Отмечалось уменьшение суммарной продолжительности операции (121,0 ± 6,1 мин) у пациентов основной группы по сравнению с пациентами контрольной группы (суммарное время оперативного вмешательства в период первой и второй госпитализаций 147,0 ± 7,35 мин) и уменьшение продолжительности госпитализации (4,5 ± 0,23 дня) у пациентов основной группы по сравнению с пациентами контрольной группы (10,0 ± 0,5 дня). Осложнения, наблюдаемые нами в двух группах, были сопоставимы между собой. Значения, полученные по шкалам SF, RE и MH у пациентов основной группы, были выше как в первые сутки (67,9 ± 3,39; 56,9 ± 2,85 и 63,8 ± 3,19 соответственно), так и на третьи сутки (86,8 ± 4,34; 83,7 ± 4,19 и 82,5 ± 4,13 соответственно) по сравнению с пациентами второй группы во время первой и второй госпитализаций. Также регистрировались статистически значимые различия по градациям «Социальное функционирование» и «Эмоциональное влияние» у пациентов первой группы (80,9 ± 0,26 и 82,6 ± 0,19 соответственно).

Заключение. Одномоментная билатеральная мини-ПНЛТ является безопасным иэффективным оперативным вмешательством в группе хорошо отобранных пациентов.

Введение. В настоящее время существует несколько симуляторов на основе виртуальной реальности (ВР) для развития навыков хирургии камней верхних мочевых путей, в том числе ретроградной или антеградной пиелоскопии. Однако их дороговизна и отсутствие детальной реконструкции внутреннего вида полостной системы почки ограничивают внедрение таких симуляторов в обучающий процесс и клиническую практику.

Цель исследования. Разработка методики ВР-отображения эндоскопического вида чашечно-лоханочной системы почки (ЧЛС) с использованием специализированных очков, а также её апробация в обучении ординаторов пространственному ориентированию при ретроградной пиелоскопии.

Материалы и методы. Пять ординаторов без опыта самостоятельного выполнения ретроградной гибкой пиелоскопии проходили 7-дневный курс обучения с использованием разработанной ВР-системы, в течение которого каждый изучал 6 вариаций полостных систем почки. Для проведения симуляции была напечатана силиконовая модель почки, внутри которой размещали камень. Чашечку для размещения камня выбирали рандомно. До и после обучения анализировали длительность нефроскопии и количество ошибок при поиске камня во время ретроградной гибкой нефроскопии, выполняемой опытным урологом. Перед повторной процедурой полость силиконовой модели была представлена ординаторам в режиме ВР с размещением виртуального камня в соответствии с его положением в почке.

Результаты. Наблюдали статистически значимое снижение длительности процедуры (в среднем на 17,6 минут, р = 0,043) и ошибочного определения таргетной чашечки, которое после тренинга наблюдали однократно лишь у одного ординатора.

Заключение. Описанный ВР-симулятор не требует значимых временных, технических и финансовых затрат, доступен для внедрения в обучение молодых специалистов.

Введение. Раннее выявление онкологических заболеваний является одним из приоритетных направлений во всем мире. Здоровые и злокачественные ткани человека обладают разными электромагнитными свойствами. Пилотные исследования показали возможность неинвазивного анализа электромагнитной анизотропии в биологических тканях.

Цель исследования. Оценить диагностическую значимость электромагнитной диагностики рака предстательной железы в рамках проспективного исследования.

Материалы и методы. В исследование включены 124 мужчины, направленных на биопсию простаты, трансуретральное удаление гиперплазии простаты или на простатэктомию. Исследователи не имели информации о диагнозе пациента. Техника исследования: зонд прикладывали в область промежности, поворачивая его в трёх плоскостях. При обнаружении регрессии графика на мониторе в диапазоне излучения 465МГц данные фиксировались и расценивались как рак простаты. Результаты электромагнитной диагностики сравнивались с заключениями патоморфологического исследования биопсийного / операционного материала.

Результаты. Выявлено 47 истинно положительных и 21 истинно отрицательных результатов. Ложноотрицательных результатов — 20, ложноположительных — 46 (группа наблюдения как потенциально истинно положительная). По результатам расчёта диагностической ценности метода получены следующие данные: чувствительность метода составила 82%, специфичность — 31%. Прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов — 73% и 62%, соответственно. Точность метода составила 54%.

Заключение. Большое количество ложноположительных результатов и, как следствие, низкая специфичность, могут быть обусловлены ранней стадией заболевания. При очагах менее 3 мм частота выявления рака предстательной железы значительно снижается, в связи с чем пациенты с ложноположительными результатами были вынесены в группу наблюдения. Обследование пациентов сканером TRIMprob TM («Galileo Avionica» SpA, Torino, Italy) может повысить раннюю выявляемость рака предстательной железы на уровне поликлинического скрининга. В настоящее время исследование продолжается.

Введение. Доказано, что количество используемого нерассасывающегося синтетического материала при хирургическом лечении пролапса тазовых органов и стрессового недержания мочи напрямую коррелирует с рисками развития имплант-ассоциированных осложнений. Ранее нами был разработан частично резорбируемый имплант. В настоящее время не существует достаточных данных об использовании частично рассасывающихся имплантатов в реконструкции тазового дна у женщин, что в свою очередь требует проведения биомеханических и патоморфологических сравнительных исследований.

Цель исследования. Сравнить биомеханические свойства нового поколения частично резорбируемого импланта и нерассасывающегося полипропиленового сетчатого импланта в эксперименте на кроликах.

Материалы и методы. 39 кроликов весом 3200 ± 250 граммов были рандомизированы на три группы в зависимости от имплантируемого эндопротеза: группа 1 (n = 15) — имплант «Аксилен» (полидиоксанон 98%, полипропилен 2%); группа 2 (n = 15) — имплант «Аксилен Рапид» (полиглекапрон 98%, полипропилен 2%); группа 3 (n = 9) — имплант «Урослинг 1». После имплантации кролики всех трёх групп разделены на 3 подгруппы в соответствии со сроком выведения из эксперимента: 14 дней, 60 дней и 180 дней. Полученный биоматериал подвергнут 2 исследованиям: оценке макроскопического состояния эксплантированного сетчатого эндопротеза со сформированной капсулой и окружающими тканями, исследованию биомеханических свойств сформированной соединительнотканной капсулы с имплантом.

Результаты. По данным макроскопической оценки, отмечается менее выраженная реакция тканей на частично рассасывающиеся импланты. При сравнительном анализе биомеханических показателей не было выявлено статистически значимой разницы в разрывном удлинении на всех сроках наблюдения среди представленных групп. Разрывная нагрузка на сроках 60 и 180 дней между описанными группами также статистически не различалась. На сроке 14 дней выявлена статистически значимая разница в разрывной нагрузке между группой 1 и 3 (p = 0,003).

Заключение. В ходе биомеханического эксперимента на кроликах соединительнотканная капсула, сформированная на частично резорбируемом импланте не уступала по разрывной нагрузке аналогичному показателю у нерассасывающегося образца, что обусловливает большой потенциал применения частично резорбируемых имплантов в реконструктивной хирургии пролапса тазовых органов и стрессового недержания мочи.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Репродуктивное здоровье мужчин зависит от множества факторов, к которым в том числе относится и наличие или отсутствие инфекционных заболеваний в репродуктивной системе организма. В последние три года во всём мире, в том числе и в России, растёт количество людей, заболевших новой вирусной инфекцией (COVID-19), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает дисфункцию и оказывает негативное действие на многие органы и системы организма, в том числе и репродуктивные органы, что отражается в аномальных показателях спермограммы. Несмотря на высокую эффективность и небольшое количество побочных эффектов, обнаруженных в клинических испытаниях, только 56% людей в США и 49% в России сообщили о желании получить вакцину. Одной из причин недоверия к вакцинам является потенциальное негативное влияние на фертильность. Обзор публикаций посвящён изучению влияния SARS-CoV-2и вакцинации на репродуктивное здоровье мужчин. Поиск проведён сиспользованием баз данных Medline, PubMed, EMBASE.

Одной из наиболее распространённых и практически реализуемых методик плазмотерапии является применение обогащённой тромбоцитами плазмы (Platelet-rich plasma — PRP). За счёт высокого содержания в её составе ростовых факторов, цитокинов, хемокинов открывается широкий терапевтический диапазон использования данной методики в различных областях медицины. Особенно выделяется свойство PRP индуцировать регенерацию тканей, что активно применяется для лечения широкого спектра урологических заболеваний. Целью данного обзора является освещение накопленного материала по теме применения аутологичных биоматериалов на основе крови в урологии. Данный обзор подчёркивает имеющуюся острую необходимость в дальнейшем изучении перспективы применения аутоплазменных технологий в более крупных и многоцентровых исследованиях.

Введение. Перекрут яичка (ПЯ) является наиболее распространённой детской урологической экстренной патологией. Для сокращения продолжительности диагностического этапа были предложены системы оценки рисков перекрута яичка на основании данных анамнеза и клинических симптомов. J. A. Barbosa et al. в 2013 году разработали систему TWIST (обследование яичек при ишемии и подозрении на перекрут), которая получила широкое распространение в мире. Данная система позволяет выделить группы пациентов, которым не требуется проведение УЗИ мошонки, что позволяет сократить количество этапов при диагностике ПЯ.

Цель исследования. Оценить опыт применения и диагностическую значимость шкалы TWIST на основе данных научных публикаций.

Материалы и методы. Обзор и анализ литературных данных по использованию шкалы TWIST.

Результаты. Мы провели анализ 13 статей, в которых опубликованы результаты применения TWIST со статистическим анализом. Во всех статьях окончательный диагноз устанавливался по данным допплеровского УЗИ мошонки или интраоперационно. Анализ публикаций показывает, что даже в крупных зарубежных медицинских центрах существует проблема проведения экстренного УЗИ мошонки, что повышает время тестикулярной ишемии при перекруте яичка. Для использования шкалы TWIST нужны только данные физического осмотра и анамнеза заболевания. Использовать шкалу в своей практике может любой специалист. Низкая вероятность наличия перекрута яичка в группе низкого риска позволяет не выполнять рутинно ревизию мошонки, а следовательно, экономятся материальные и человеческие ресурсы.

Заключение. Анализ литературы показал, что использование оригинальной шкалы TWIST, предложенной J. A. Barbosa, при подозрении на перекрут яичка имеет достаточную диагностическую точность, высокую чувствительность и специфичность выявления его перекрута, что значительно снижает необходимость проведения УЗИ, позволяет сократить время диагностики до операции, что повышает выживаемость яичек.

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) относится к одним из самым распространённых онкологических заболеваний, и тактика его лечения напрямую зависит от стадии. «Золотым» стандартом при локализованном раке простаты является выполнение оперативного вмешательства в объёме радикальной робот-ассистированной простатэктомии (РАРПЭ). Пациенты часто имеют высокие требования к операции и обеспокоены развитием постоперационных осложнений. Одним из наиболее частых функциональных осложнений после данной операции является недержание мочи (НМ), механизм формирования которого до конца не изучен. В клинических исследованиях описано множество предрасполагающих к инконтинеции факторов, однако полученные результаты часто оказываются противоречивы, что требует более глубокого изучения вопроса.

Цель исследования. Выявить предрасполагающие факторы недержания мочи у пациентов, перенесших радикальную робот-ассистированную простатэктомию.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты поиска по научным базам данных PubMed, Medline, Web of Science, Embase, Cochrane Library and PEDro, Wang-fang Database и CNKI, Edline по запросам «робот-ассистированная простатэктомия», «радикальная простатэктомия», «инконтиненция», «предикторы», «недержание мочи».

Результаты. Изучены предрасполагающие факторы НМ после РАРПЭ. В обзоре подробно рассмотрены и проиллюстрированы все известные предрасполагающие факторы НМ и показана противоречивость полученных данных у разных исследователей, что лишний раз подчёркивает необходимость дальнейшего изучения этого вопроса.

Заключение. Несмотря на длительную историю изучения постоперационных осложнений РАРПЭ, до сих пор не получено достоверных и непротиворечивых данных о всех рисках НМ после РАРПЭ, поэтому в данном литературном обзоре проанализированы и собраны результаты новейших исследований последних лет.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Удвоение мочеиспускательного канала — редкая врождённая аномалия развития нижних мочевых путей. В мировой литературе описано немногим более 200 случаев разнообразных форм данного порока. Нами представлен редкий клинический случай удвоения уретры в сочетании с мегауретером единственно функционирующей почки. У данного пациента мы столкнулись с неописанной ранее и выходящей за общепринятые классификационные рамки аномалией собирательной системы почки в сочетании с истинным дивертикулом мочевого пузыря и спадающимся ортотопическим уретероцеле.

Туберозный склероз — одна из форм моногенной наследственной патологии, относящейся к нейрокожным заболеваниям (факоматозам). Трудности диагностики связаны с выраженным клиническим полиморфизмом и возраст-зависимым дебютом симптомов. В статье изложены современные данные о распространённости и клинических проявлениях туберозного склероза. Приведено клиническое наблюдение проявлении туберозного склероза у нескольких поколений одной семьи.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на отдельные недостатки, спермограмма остаётся ведущим методом оценки мужской фертильности. Уже несколько десятилетий ВОЗ работает над стандартизацией методики исследования эякулята человека. В 2021 году издано уже шестое руководство по обработке и исследованию эякулята человека, в котором предложен ряд концепций по выполнению и интерпретации результатов исследования эякулята. Многие из этих концепций не являются новыми и ранее уже рассматривались в предыдущих руководствах. Вместе с тем отказ от референсных значений и переход к «пределам принятия решений» вызывает ряд вопросов, ответа на которые пока нет.

ОБЗОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ – ТЕКУЩЕЕ МНЕНИЕ

Проведён анализ отечественной и зарубежной литературы, посвящённой эпидемиологии, этиологии и возможной сексуальной трансмиссии инфекций мочевыводящей системы. Установлено, что в настоящее время к инфекциям, передаваемым половым путём (ИППП), относят более 30 патогенов. Молекулярно-генетическим методом показана идентичность уропатогенной Escherichia coli при семейных случаях инфекций мочевыводящей системы, что подтверждает половой путь передачи инфекции, которая ранее не относилась к классическим ИППП. Приведён ряд работ, несомненно, свидетельствующих о возможном половом пути передачи и Mycobacterium tuberculosis. На сегодняшний день опубликовано мало сообщений о передаче инфекции половым путём, хотя туберкулёз является одним из наиболее распространённых инфекционных заболеваний во всём мире. Возможно, причины в том, что активный скрининг партнёрши больного туберкулёзом половых органов мужчины, равно как и в случае банальных урогенитальных инфекций, не проводится. Таким образом, возможность передачи инфекции половым путём может быть недооценена. Вероятность передачи как M. tuberculosis, так и uropathogenic E. coli половым путём невысока, однако возможна.