ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

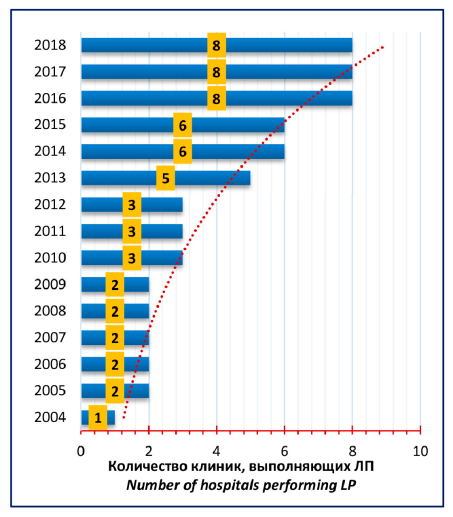

Введение. Внедрение малоинвазивных технологий в лечение обструкции пиелоуретерального сегмента (ПУС) у детей началось в середине 90-х годов прошлого века. Темпы замещения отрытых операций и методика малоинвазивных операций имеют существенные различия в разных странах. Мы проанализировали особенности распространения малоинвазивных технологий в некоторых регионах Российской Федерации.

Цель исследования. Изучить динамику замещения открытой пиелопластики лапароскопической пиелопластикой в отдельных регионах Российской федерации.

Материалы и методы. Анализирована частота использования открытой и лапароскопической пиелопластики (ОП и ЛП) в восьми регионах России. Год внедрения ЛП в каждом отдельном регионе считали первым в серии. Данные включали в себя ежегодное количество ЛП и ОП, возраст пациентов, количество осложнений, а также ближайшие и среднесрочные результаты пиелопластик. В исследование вошло 1581 пациентов, оперированных в период с 2004 по 2018 годы, которые были разделены на грудных (<1 года) и детей старшего возраста, группа детей грудного возраста — 566 (35,8%) пациентов. Группа детей старшего возраста — 1015 (64,2%). Всего вы- полнено 908 (57,4%) ЛП и 673 (42,6%) ОП. ЛП выполнена у 274 (48,4%) пациентов грудного возраста и 624 (61,5%) пациентов старшей возрастной группы. Для оценки тренда частоты ЛП, а также сравнения частот ЛП и ОП использовали регрессионную модель. Бинарная логистическая регрессионная модель применялась для оценки предикторов послеоперационных осложнений и сравнения эффективности пиелопластики.

Результаты. В течение анализируемого периода отмечается увеличение удельного веса ЛП среди всех пиелопластик, при этом скорость увеличения доли ЛП в клиниках внедривших ЛП выше в центрах освоивших ЛП в течение последних 5 лет. По мере накопления опыта отмечается увеличение доли ЛП среди больных первого года жизни. Суммарная доля ЛП в 8 анализированных клиниках по данным на конец 2018 составила 70%, среди пациентов первого года 59%.

Выводы. В регионах России, вошедших в исследование, отмечается тенденция к полному замещению ОП пластикой ПУС с использованием лапароскопического доступа. В регионах внедривших ЛП в течение последних 5 лет скорость замещения выше, чем в регионах внедривших ЛП первыми.

Введение. Эректильная дисфункция — многофакторное состояние, представляющее собой неспособность достижения или поддержания эрекции, достаточной для проведения полового акта. Классическим методом для изучения фундаментальных аспектов эректильной реакции в норме и при патологии, а также создания новых методов лечения являются экспериментальные модели на животных, применяемых в доклинических исследованиях. Однако за более чем 30 лет изучения данной проблемы в экспериментальных исследованиях конкретный момент возникновения морфологических альтераций в кавернозных телах пениса не установлен, выбор временных рамок разрабатываемых лечебных воздействий на пенис не обоснован и отличен у разных авторов, что говорит об отсутствии валидности их результатов.

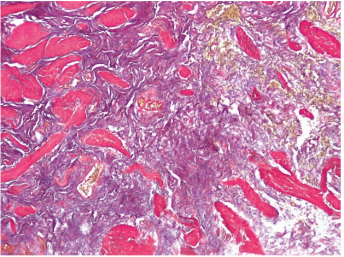

Цель исследования — определить особенности морфологических альтераций и выраженность фиброгенного патологического процесса в кавернозных телах пениса во временной динамике экспериментального моделирования гипотестостеронемии.

Материалы и методы. Лабораторные животные — 20 белых кроликов самцов породы «NewZealand» рода Oryctolagus cuniculus. Пенильный кавернозный фиброз у кроликов индуцировался посредством гипотестостеронемии вследствие проведения двухсторонней орхиэктомии. Уровень общего тестостерона в системном кровотоке у лабораторных животных определяли на 1, 2, 3, 14, 21 и 28 сутки. Биоптаты пенильных тканей оценивали патоморфологически (окраска гематоксилином-эозином, по Массону и Вейгерту и световая микроскопия препаратов). Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи программ Microsoft Exсel и «Statistica 10.0» с использованием T-критерия Стьюдента.

Результаты. Кастрация кроликов приводит к 10-кратному снижению уровня тестостерона крови уже после 1 суток после операции, дефицит тестостерона нарастает к 28 суткам. Морфологические признаки перестройки гладкомышечных клеток, синусов и соединительнотканных структур в кавернозных телах пениса определяются чётко уже к 7 дню после кастрации. К 28 суткам в кавернозных тканях полового члена отмечаются тяжёлые фибротические изменения.

Выводы. Таким образом, полученные данные демонстрируют динамику морфологических альтераций в пенильных тканях уже с 7 суток после индуцирования гипотестостеронемии, что свидетельствует о необходимости пересмотра временных рамок лечебного воздействия в исследованиях с применением кастрационной животной моделью эректильной дисфункции.

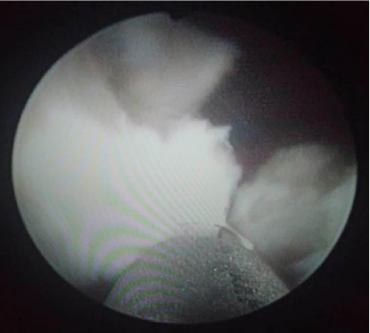

Введение. Стремительно развивающийся фармакологический рынок и появление комбинированных форм лекарственных средств определяют тенденцию в консервативном лечении пациентов с симптомами нижних мочевых путей вследствие гиперплазии предстательной железы (ГПЖ). Однако одномоментный приём препаратов нескольких лекарственных групп пациентами, отягощёнными сопутствующими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет) в определенных случаях делает оперативное лечение ГПЖ более пред- почтительным, а иногда и единственно возможным. В этом случае задачей врача является выбор оптимального метода операции, минимализирующего риски осложнений и обеспечивающего долгосрочный клинический эффект. Этим параметрам соответствуют активно развивающиеся методики эндоуретральной энуклеации аденомы предстательной железы. Появление в урологической практике различных видов энергий для энуклеации предстательной железы, явилось привлекательной альтернативой трансуретральной резекции простаты (ТУРП). Внедрение в клиническую практику биполярных технологий позволило значительно расширить возможности проведения операций у пожилых коморбидных пациентов. Ещё более снизила риски возможных осложнений лазерная эндоурология. В настоящее время недостаточно данных, сравнивающих современные методики с биполярной ТУРП (биТУРП) у пожилых пациентов, то есть группы с высоким риском интра- и послеоперационных осложнений.

Цель исследования. Сравнить результаты различных видов эндоскопического оперативного лечения гиперплазии предстательной железы у пациентов пожилого возраста (>60 лет).

Материалы и методы. В исследование включены пациенты, которые подверглись трём различным операциям (биТУРП, БПКЭ, ГЛЭ) по поводу ГПЖ с октября 2017 года по сентябрь 2018 года. Критериями включения были: наличие умеренных или тяжёлых обструктивных симптомов нижних мочевых путей, объём предстательной железы > 40 см3, максимальный поток мочи < 15 мл/с. Критериями исключения являлись: наличие цистостоми- ческого дренажа, онкологического процесса органов мочевыделительной системы, активного воспалительного процесса мочеполовой системы, перенесённые ранее хирургические вмешательства на органах мочевыделительной системы. В каждой группе пациентов были оценены такие показатели как: международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы (IPSS и QoL), международный индекс эректильной функции, динамика послеоперационного изменения простатспецифического антигена, показатель максимального потока мочи, объём остаточной мочи, интраоперационные и послеоперационные параметры.

Результаты. Были изучены 190 пациентов, прооперированных в течение года. По продолжительности операции, объёму удаляемой ткани, времени послеоперационной катетеризации и сроках пребывания в больнице показатели были достоверно меньше в группе ГЛЭ. Осложнений выше 3 уровня по шкале Clavien‒Dindo не наблюдалось.

Выводы. С точки зрения хирургической безопасности, эффективности, а также продолжительности восстановительного периода пациента, ГЛЭ является предпочтительным методом хирургического лечения гиперплазии простаты более 40 см3, у пациентов пожилой возрастной группы и может служить альтернативой электрохирургическим методикам.

ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ

Введение. Вопросы дренирования мочевых путей при гестационном пиелонефрите (ГП) — тема, которая редко освещается в литературе. Имеющиеся источники основаны на персональном опыте и личном мнении исследователей. В подобных условиях рождается широкий диапазон тактических решений.

Цель исследования. Оценить эффективность «традиционной» дренирующей тактики лечения при ГП.

Материалы и методы. В исследование включено 124 случая ГП с дилатацией чашечно-лоханочной системы, без выявления признаков мочекаменной болезни и врождённых аномалий развития верхних мочевых путей (ВМП). Средний возраст пациенток составил 25 (15‒40) лет. ГВ в первом триместре диагностирован у 11,3% женщин, во втором — у 57,3%, в третьем — у 31,4%. В 60,5% случаев наблюдался правосторонний ГП, в 24,2% — лево- сторонний ГП, а в 16,1% он был двухсторонним. Оценка дилатации ВМП выявила незначительный и умеренный гидронефроз у 94,4% больных, значительный — у 5,6%. Всем пациенткам при обращении выполняли стентирование мочеточников. Плановую замену стента проводиличерез 6‒8 недель от момента первичного стентирования или замены дренажа. Переход на чрескожное пункционное дренирование потребовалось 4 (3,3%) пациенткам.

Результаты. Ранняя дренирующая тактика ГП сопровождалась относительно быстрым купированием гипертермии (96,8% в пределах 3 суток) и лейкоцитоза (88,7% больных в течение 4 суток). Средний койко-день стационарного лечения ГП составил 4,6. Замена стентов в период гестации потребовалась 77,4% пациенткам. Стент-ассоциированную симптоматику различной степени выраженности отмечали 74% женщин. Рецидивная атака пиелонефрита на стенте была отмечена у 19,4% пациенток, развитие септицемии у — 6,5%. После извлечения стента мочеточника у 5,7% пациенток отмечено повторное развитие атаки пиелонефрита в сроке до 2 месяцев после родов. Информация о родах и состоянии ребёнка при рождении оказалась доступной по 119 женщинам. Роды в срок наблюдались у 89,5% пациенток, преждевременные спонтанные роды — у 10,5%, из них с провокацией родовой деятельности — у 8,9%, с прерыванием беременности по медицинским показаниям — у 1,6% (развитие преэклампсии, прогрессировании явлений сепсиса). Самоабортов, внутриутробной гибели плода или мертво- рождения не отмечено ни у одной женщины.

Заключение. Относительно быстрое купирование гипертермии, лейкоцитоза, короткий период стационарного лечения, отсутствие случаев внутриутробной гибели плода, материнской и младенческой смертностей положительно характеризирует «традиционную» дренирующую тактику. В то же время, высокий процент частоты угрозы преждевременных родов, проведения сохраняющей терапии на стенте (16,1%), рецидивных атак пиелонефрита на стенте (19,6%) в период вынашивания беременности, а, также, после извлечения стента в послеродовом периоде (5,7%), других вариаций стент-ассоциированных симптомов и осложнений создают основу для размышления, поиска более оптимальных тактических и лечебных подходов.

Введение. Гестационный пиелонефрит рассматривают как осложнённую инфекцию мочевых путей. Во многих российских публикациях рекомендуется дренирование верхних мочевых путей у беременных с пиелонефритом.

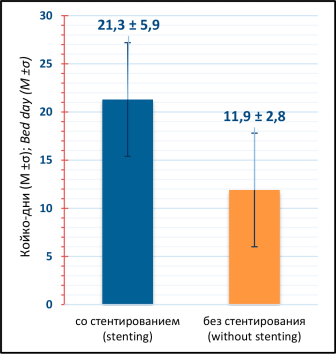

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность бездренажного ведения пациенток с пиелонефритом беременных, а также эпидемическую распространённость гестационного пиелонефрита.

Материалы и методы. Ретроспективно оценена эффективность консервативной терапии и постурального дренажа у 162 беременных с гестационным пиелонефритом за последние 3 года.

Результаты. Наибольшая частота пиелонефрита беременных отмечена во втором триместре. Консервативная терапия оказалась эффективной у подавляющего большинства пациенток. Дренирование мочеточниковым стентом выполнено у 3,7% пациенток. В этой группе сроки госпитализации достоверно возросли.

Заключение. Пиелонефрит беременных нельзя рассматривать как обструктивный. Бездренажное ведение пациенток с гестационным пиелонефритом должно рассматриваться как приоритетный подход.

Гестационный пиелонефрит представляет угрозу для плода и беременной. Отсутствуют исследования, показывающие преимущества дренажного ведения беременных с пиелонефритом. Несмотря на это, традицией достаточно большого числа клиник является дренирование верхних мочевых путей. Сроки дренирования у данной категории пациенток также не определены рекомендательно. Зачастую стандартной практикой является удаление дренажа после родоразрешения. Отрицательной стороной такого подхода являются персистирующая дренажная инфекция, обструкция и необходимость частой смены дренажей. В статье приведены клинические наблюдения пациенток с ранним удалением мочевых дренажей, что позволило купировать бактериурию и воспалительные изменения в моче.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Радикальная цистэктомия (РЦ) остается основным методом оперативного лечения больных с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. В настоящее время при РЦ наряду с открытым активно используется робот- ассистированный доступ. В данном обзоре проведен анализ основных результатов робот-ассистированной РЦ (РАРЦ), которые сравнены с таковыми после открытой РЦ. Оценены периоперативные показатели, функциональные и онкологические результатов робот-ассистированной и открытой РЦ. Полученные данные показывают, что при робот-ассистированном доступе наблюдается низкий объем кровопотери и процент гемотрансфузии, но высокая стоимость и длительное время операции. Достоверной разницы в дневной и ночной континенции, и качестве жизни больных, а также онкологических результатах между двумя операциями не было. Дальнейшее накопление опыта позволяет улучшить онкологические и функциональные результаты робот-ассистированной РЦ, снизить количество послеоперационных осложнений, в особенности высокой степени по Клавьену.

В статье представлен обзор наиболее важных публикаций, посвящённых теме мужского бесплодия. Основными критериями отбора считали практическую значимость статьи, а также импакт-фактор журнала, в котором она была опубликована, по данным SCImago Journal Rank (SJR). В результате сформирован список из 10 работ, вышедших в IV квартале (октябрь – декабрь) 2019 г. В обзор вошли статьи, касающиеся следующих вопросов: эффективности и прогностических факторов эффективности микрохирургической экстракции сперматозоидов из яичка (микро-TESE), роли фрагментации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) сперматозоидов и «старшего отцовского возраста» в эффективности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), значения скрытой хламидийной инфекции при азооспермии, тактики лечения подростков с синдромом Кляйнфельтера, эффективности и безопасности ингибиторов ароматазы при мужском бесплодии, микробиома эякулята, влияния процедур ВРТ на риск злокачественных опухолей у детей, применения препаратов фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) при мужском бесплодии.

Введение. Несмотря на общее увеличение народонаселения, за последние десятилетия отмечается устойчивая мировая тенденция к снижению рождаемости. Исследованиями доказана тенденция к ухудшению качественных и количественных показателей эякулята. Из этого можно предположить также наличие отрицательной динамики в изменении размера мужских половых желез. Тем не менее, информация о тенденциях в изменении размеров яичек в популяции отсутствует.

Цель исследования. Оценка мирового секулярного тренда в аспекте изменения размеров яичек у мужчин.

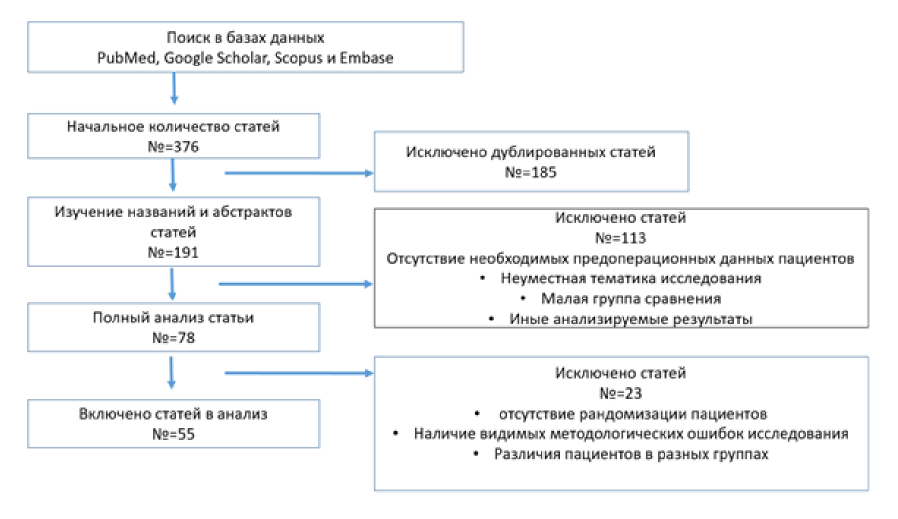

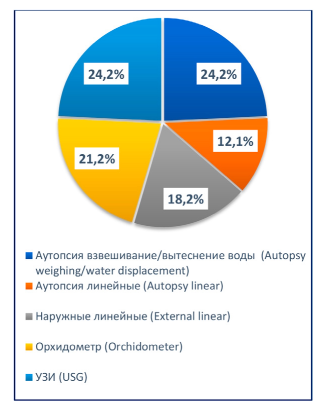

Материалы и методы. Поиск научных работ на английском и русском языках, оценивающих размер яичек, в Pubmed и eLibrary. Дополнительный поиск в цитируемой литературе идентифицированных исследований. Отбор данных из публикаций с метрическими характеристиками наружных половых желез у относительно здоровых мужчин 18‒60 лет. Полученные данные усреднены и гомогенизированы с использованием формул вычисления объема. Статистическая обработка материала производилась с помощью программы STATISTICA for Windows v.10

Результаты. По результатам поиска идентифицировано 126 работы, опубликованные в период с 1902 по 2018 годы. Анализ публикаций привёл к селекции 33 из них, в которых содержащаяся информация соответствовала заданным критериям. Анализ полученных данных статистически значимых тенденций в изменении объёма яичка за последнее столетие не выявил. Среднее арифметическое взвешенное значение составило 17,43±5,64; 95% ДИ (17,32; 17,54).

Заключение. В свете мировых трендов к снижению фертильности необходимо проведение большего количества различных исследований для понимания природы данного процесса. Стандартизация методов оценки их результатов позволит снизить погрешности и поможет в анализе существующих тенденций.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

В настоящее время лапароскопическая пиелопластика набирает популярность в детской урологии из-за минимальной инвазивности по сравнению с открытой стандартной пиелопластикой. Тем не менее, имеются основные «критические» замечания по поводу данной методики пиелопластики у детей, которые заключаются в возникновении некоторых трудностей при сопоставлении тканей и интракорпоральном наложении швов из-за ограниченного доступного пространства. Кроме того, существенным негативным моментом лапароскопической пиелопластики является длительность операции, особенно у младшей возрастной группы детей. Несмотря на все преимущества связанные с минимальной инвазивностью, существуют и альтернативные методики оперативного лечения, которые показывают достаточно впечатляющие результаты. Нами была впервые выполнена «миниатюрная» открытая пиелопластика у ребёнка с врождённым гидронефрозом с хорошим функциональным и косметическим результатом. Кроме того, данный доступ обеспечивает широкую экспозицию пиелоуретрального сегмента и лёгкую манипуляцию тканями.

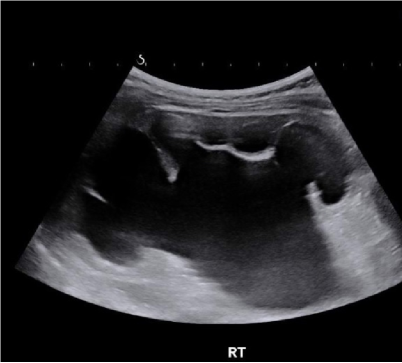

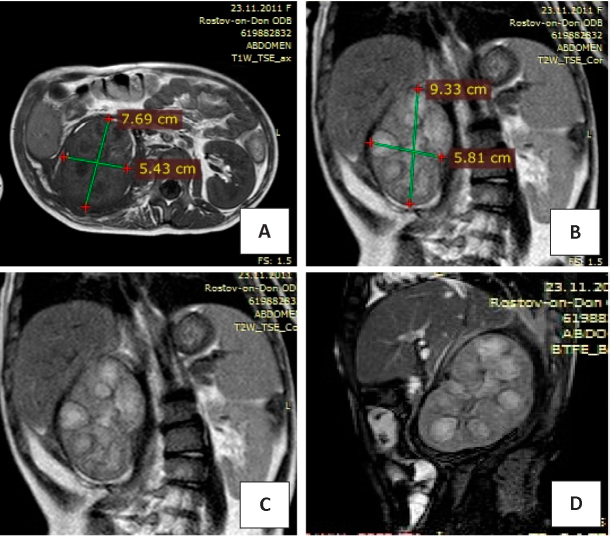

В статье представлен клинический случай ксантогранулематозного пиелонефрита у девочки 7 лет, развившегося на фоне мочекаменной болезни. В доступной нам литературе за последние полвека описано всего лишь 283 педиатрических случая ксантогранулематозного пиелонефрита (КГП). В отечественной литературе мы смогли найти описания 2 клинических наблюдений гистологически подтверждённого КГП у детей в возрасте 15 и 17 лет. Клинические проявления заболевания, данные лучевых методов диагностики и лабораторные показатели в течение первых трёх месяцев заболевания укладывались в клиническую картину диффузного острого пиелонефрита. Интересной особенностью представленного клинического случая является двухмесячный интервал, когда девочка с тяжёлым деструктивным процессом в почке наблюдалась амбулаторно, не испытывала страданий и имела нормальные анализы мочи. Учитывая клинические проявления, данные лабораторных, лучевых, изотопных исследований выполнена нефрэктомия из люмботомического доступа, осложнившаяся на вторые сутки перфорацией острой язвы 12-перстной кишки. Степень выраженности паранефрального процесса уникальна и ранее не встречалась в нашей практике. Описанные изменения крайне затрудняли выделение почки. В связи с чем нефрэктомия должна выполняться исключительно в высокоспециализированных детских урологических центрах нашей страны.

ОБМЕН ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

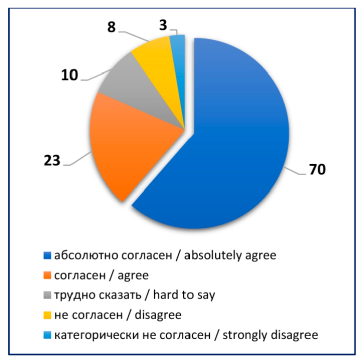

В лечении хронических заболеваний важную роль играет повышение уровня знаний пациента о своём заболевании. Одним из способов повышения уровня медицинской грамотности населения является проведение регулярных встреч пациентов с врачами в рамках «Школ для пациентов». Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распространённых урологических заболеваний (3,5‒9,6% населения). Помимо высокой распространённости для МКБ характерна высокая частота рецидивирования (50‒75% в течение 5‒10 лет). Наиболее распространёнными заболеваниями предстательной железы являются простатит, доброкачественная гиперплазия и рак. Эти заболевания носят хронический характер и требуют наблюдения специалистов в динамике. Лечение мочекаменной болезни и заболеваний предстательной железы является одним из приоритетных направлений для клиники урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Помимо хирургического лечения, специалисты клиники проводят комплекс мероприятий, направленных на профилактику рецидивов и осложнений этих заболеваний. Школы пациентов с мочекаменной болезнью и заболеваниями предстательной железы проводятся каждые 3 месяца. Темы для обсуждения выбирают сами пациенты. Помимо докладов, пациентам выполняется УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты, а также проводятся экспресс-консультации. Участие в Школах пациентов формирует осознанное отношение к своему заболеванию, повышает приверженность к лечению и улучшает прогноз заболевания. Распространение подобных программ соответствует современной концепции превентивной медицины и повышает эффективность оказания медицинской помощи населению.

ИСТОРИЯ УРОЛОГИИ

Проанализировано развитие и научные приоритеты европейской урологии второй половины XIX и начала XX вв. Представлены основные даты жизни и научно-практической деятельности профессора Леопольда Каспера. Отмечены научные воззрения и мысли учёного. После окончания в 1883 г. Берлинского университета он специализировался по урологии у под руководством Г. Томпсона, П. Фрейера, Ф. Гюйона, И. Альбаррана и Л. Дит- теля. Л. Каспер являлся основателем крупной немецкой урологической школы, автором большого числа работ, среди которых особо выделяются исследования по цистоскопии, эндоскопическим операциям, функциональной диагностике заболеваний почек, лечению почечного туберкулёза и уролитиаза, заболеваниям предстательной железы, трансуретральной гальванокаустике опухолей мочевого пузыря и др. Он сконструировал специальный катетеризационный цистоскоп (1895) с помощью которого впервые стало возможным исследование функциональной способности каждой почки в отдельности, что во многом облегчило распознавание и лечение хирургических заболеваний почек и верхних мочевых путей. Им усовершенствованы и внедрены в практику функциональная почечная проба с флоридзином и криоскопическое исследование мочи, получаемой из каждой почки в отдельности путём катетеризации мочеточников. Отмечено, что Л. Каспер был одним из основателей Общества немецких урологов, учредительное собрание которого состоялось в 1907 г. в Вене. В том же году Л. Каспер вместе с другими выдающимися хирургами и урологами основал журнал «Zeitschrift für Urologie», редактором которого он был в течение десятилетий. Л. Каспер был почётным членом девятнадцати научных обществ, в том числе и Общества московских урологов, почётным членом которого он был избран в 1924 г.