ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. НВ литературе имеются различные данные касательно пограничных значений ширины и длины шейки, а также угла между лоханкой и воронкой, которые разграничивают пациентов с высоким и низким риском резидуальных фрагментов.

Цель исследования. Изучение анатомии нижней группы чашечек в нашей выборке и сравнение полученных измерений с ранее опубликованными результатами.

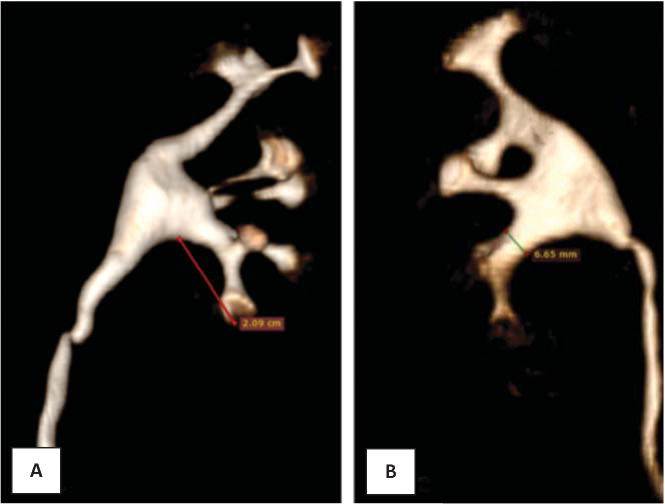

Материалы и методы. Ретроспективно у 120 пациентов были получены данные компьютерной томографии (КТ) брюшной полости, выполненных с марта 2018 по 2019 года. После исключения неподходящих данных в дальнейшее исследование вошли изображения 100 пациентов (200 почек). 3D реконструкция выполнялась в программе Radiant DICOM viewer. Измеряли угол по двум наиболее распространённым методикам: по Sampaio и по Elbahnasy. Далее измеряли длину и ширину нижней воронки. Все данные были разделены на 4 группы в зависимости от строения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) по классификации Sampaio.

Результаты. Среднее значение чашечно-лоханочного угла по методике Elbahnasy составляет 74,1±15,1, а по методике Sampaio – 101,8±20,1. Угол более 90° при измерении по методике Elbahnasy чаще встречается при варианте строения А1, а менее 90° чаще встречается в ЧЛС, соответствующей А2-варианту. Среднее значение длины нижней шейки равно 20,7±2,8 мм. При изучении ширины шейки нижней группы чашечек в различных группах обнаружено большее значение данного параметра в группе А1 по классификации Sampaio.

Заключение. В нашей работе вышеуказанные параметры были вне зон риска как низкого успеха операции, так и развития мочекаменной болезни (МКБ), указанных в ранее опубликованных работах. Данный факт может подтверждать влияние анатомии нижней группы чашечек на развитие камней почек.

Актуальность. Долгие годы мужчины смотрят на проблему набора веса как на естественный процесс старения организма в условиях социальной востребованности и гиподинамии. Поэтому при отсутствии явной угрозы для состояния здоровья, повода для обращения к врачу и проведения клинического обследования обычно не видят. В этой связи сопутствующие ожирению метаболические заболевания нередко диагностируются поздно на стадии осложнений.

Цель исследования. Оценить влияние ожирения и андрогенного дефицита на формирование метаболических нарушений у мужчин.

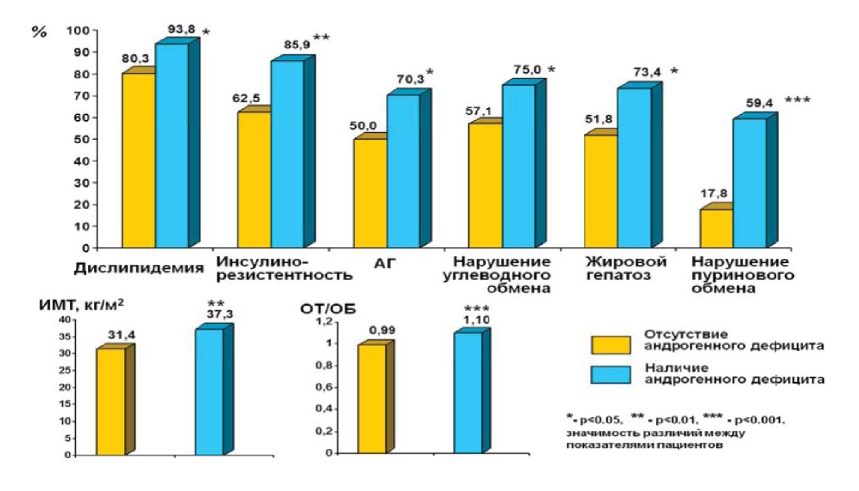

Материалы и методы. Обследовано 120 мужчин с ожирением в возрасте 29-56 лет, считающих себя здоровыми. Пациенты разделены на две группы: первую составили 56 человек с нормальным уровнем общего тестостерона (T), вторую 64 человека с уровнем общего T менее 12,1 ммоль/л. Исследовались ключевые показатели углеводного, липидного, пуринового обменов, уровня половых гормонов.

Результаты. Анализ показателей метаболического статуса мужчин с ожирением, считавших себя абсолютно здоровыми, выявил высокую частоту встречаемости дислипидемии, артериальной гипертензии, инсулинорезистентности (ИP), нарушений углеводного обмена и пуринового обмена, жирового гипотеза. Наиболее значимые изменения были выявлены в группе пациентов с дефицитом тестостерона.

Заключение. Висцеральное ожирение у мужчин является фактором высокого риска формирования метаболических нарушений. Присоединение андрогенного дефицита к имеющемуся ожирению приводит к формированию более тяжелых метаболических сдвигов и развитию эректильной дисфункции (ЭД). Мужчины с висцеральным ожирением даже при отсутствии активно предъявляемых жалоб нуждаются в тщательном обследовании, включающим наряду с оценкой биохимических показателей метаболического статуса контроль уровня общего тестостерона крови.

Актуальность. При первичном обращении пациенты с впервые установленным диагнозом рак предстательной железы, рак почки и рак мочевого пузыря, более чем 25% случаев диагностируется в IV стадии заболевания. Характерной чертой этих опухолей является предрасположенность к метастазированию в кости, поражение скелета на этапах лечения диагностируется у 80% пациентов.

Цель исследования. Определить наиболее эффективный режим проведения паллиативной анальгезирующей радиотерапии.

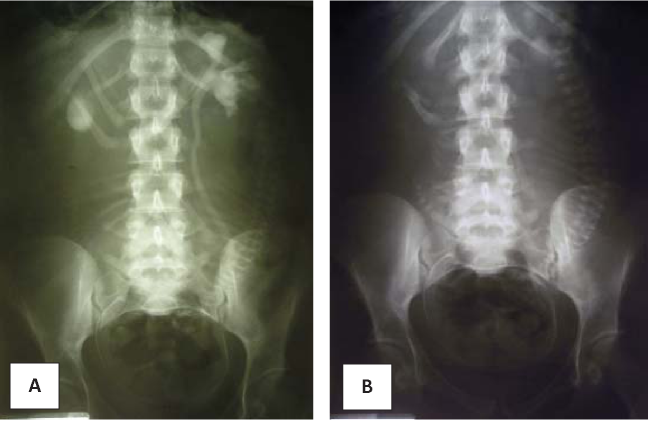

Материалы и методы. Проанализированы 41 истории болезни, из которых 32 мужчин и 9 женщин, получивших курсы радиотерапии в отделении радиотерапии Онкологического диспансера РО с 2015 по 2018 годы с диагнозом: остеолитическое поражение костей.

Результаты. Непосредственная эффективность анальгезирующего эффекта крупнофракционной радиотерапии незначительно выше, чем у однофракционного облучения. Однако спустя месяц после окончания радиотерапии наблюдается обратная тенденция, чем выше значения разовой очаговой дозы (РОД), тем выше анальгезирующий эффект.

Выводы. Несмотря на невысокую непосредственную эффективность однофракционного облучения, данный метод заслуживает более пристального внимания, в связи с высокой и стойкой анальгезирующей активностью, и короткой длительностью проводимого курса.

ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ

Теме гестационного пиелонефрита посвящено большое количество публикаций в зарубежной и отечественной литературе. В то же время аспекты дренирования верхних мочевых путей (ВМП), детализации/отсутствия показаний, длительности дренирования ВМП при инфекции почек у беременных, как правило, «обходятся стороной». Этиотропная терапия этой патологии хорошо освещена в руководствах Европейской и Американской Урологических Ассоциаций в соответствии с рекомендациями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA). При этом упоминания о тактике ведения больных при наличии дилятации верхних мочевых путей при пиелонефрите беременных отсутствуют. В Российских клинических рекомендациях по урологии (2018), также, содержится очень краткая информация по данному вопросу. Таким образом, в каждой урологической клинике Российской Федерации сформировались собственные взгляды на дренирующую тактику при гестационном пиелонефрите, которым наши коллеги следуют годами и десятилетиями. В настоящей работе проанализированы литературные источники, акцентирующие внимание на современном состоянии проблемы гестационного пиелонефрита и «необходимости» дренирующих мероприятий верхних мочевых путей. Представленные данные позволяют инициировать пересмотр устоявшихся «традиций» и избежать значительное количество катетери стент-ассоциированных осложнений.

Проблемы диагностики и лечения урологических заболеваний у беременных очень сложны в связи недостатком объективных научных данных, соответствующих принципам доказательной медицины. Не исключением является проблема острого пиелонефрита у беременных, особенно в контексте выработки показаний к дренированию верхних мочевых путей и в их сроках. Данный обзор представляет собой компиляцию существующих литературных данных по вопросу дренирования при остром гестационном пиелонефрите, а также анализ собственных клинических наблюдений.

Пиелонефрит беременных является актуальной проблемой для урологии. В Российских клинических рекомендациях имеются разногласия по вопросам классификации пиелонефрита. Вероятно, это является причиной его гипердиагностики у беременных, что подтверждается ростом статистической частоты пиелонефрита беременных. Данная ситуация служит поводом для проведения неоправданной этиотропной терапии пиелонефрита у этой категории пациентов. С другой стороны, диагноз хронического пиелонефрита может стать причиной недооценки тяжести состояния пациентки и увеличить риски неблагоприятного исхода заболевания. Наряду с этим в литературе накоплены данные об отсутствии морфологического субстрата воспаления в периоды так называемой ремиссии, и что пиелонефрит нужно рассматривать как реинфекцию. Все это ставит под сомнение правомочность термина хронический применительно к пиелонефриту. В доступной литературе немного данных, посвященных физиологии мочевыводящих путей у беременных. Тем не менее, накопленный опыт указывает на сохранность экскреторной функции несмотря на дилатацию верхних мочевых путей. Кроме того, отсутствуют исследования, указывающие на преимущества дренирования как бессимптомного, так и симптомного гидронефроза при беременности. Все это не позволяет ассоциировать пиелонефрит беременных с обструктивным у небеременных пациентов, а бессимптомная дилатация верхних мочевых путей должна трактоваться как физиологическое состояние.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Выполнен анализ литературных данных о современных подходах к лечению обструкции семявыносящих путей, вызванной кистами придатка яичка. Отмечена высокая медико-социальная значимость мужского бесплодия, одним из этиологических факторов которого могут выступать эпидидимальные кисты (ЭК). Показано, что в настоящее время широко применяются малоинвазивные методы лечения ЭК, не уступающие по эффективности и безопасности традиционным видам хирургического лечения этой патологии. В качестве одного из таких подходов рассмотрена склеротерапия ЭК – доступный и малотравматичный метод, использование которого не требует больших экономичеcких затрат и может применяться у молодых мужчин репродуктивного возраста. Приведены результаты исследований, свидетельствующие о высокой клинической эффективности и безопасности склеротерапии ЭК. При этом отмечено, что сведения об оценке применения этого метода в аспекте влияния на фертильность мужчин репродуктивного возраста в доступной литературе практически отсутствуют, что свидетельствует о необходимости проведения дальнейших клинических исследований по изучению возможностей использования склеротерапии в лечении ЭК.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Представлено клиническое наблюдение пациента 26 лет с криптозооспермией, который обратился в Международный центр репродуктивной медицины по поводу бесплодия в браке. В детстве мужчина был оперирован по поводу правостороннего крипторхизма, впоследствии неоднократно проходил обследование и лечение по поводу мошоночного болевого синдрома. При ультразвуковом исследовании органов мошонки выявлен билатеральный тестикулярный микролитиаз и признаки не определявшегося при пальпации новообразования левого яичка (гистопатологический диагноз после орхифуникулэктомии слева: смешанная герминогенная опухоль — семинома и тератома на фоне интратубулярной герминогенной неоплазии). Случай из практики позволяет обосновать расширение показаний к проведению УЗИ органов мошонки при невоспалительном синдроме хронической тазовой боли (мошоночном болевом синдроме).

Простатит — хроническое заболевание, плохо поддающееся терапии, склонное к частым рецидивам и не имеющее чёткой и однозначной клинической картины, что может приводить к диагностическим ошибкам. Описан случай гиперактивного мочевого пузыря и миофасциального синдрома. Клиническая картина была ошибочно интерпретирована как «хронический простатит». Дифференцированный анализ анкет International Prostate Symptom Score (IPSS) и NIH-CPSI (National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index), а также пальпация триггерных точек позволили установить верный диагноз. В соответствии с патогенезом был назначен Троспия хлорид (Спазмекс®) по 15 мг дважды в день, Баклофен (Baclophenum) 10 мг ежедневно, Комбилипен (комплекс витаминов группы В) внутримышечно, Нимесулид (Nimesulide) per os, а также локально — низкоинтенсивная лазерная терапия. Через 14 дней пациент отметил выраженное улучшение, интенсивность боли уменьшилась с 8 баллов до 1, ургентных позывов к мочеиспусканию не отмечено, ноктурия прекратилась. Качество жизни соответственно улучшилось до 1 балла по шкале IPSS; по шкале симптомов хронического простатита NIH-CPSI сумма баллов по доменам III и IV снизилась с 11 до 3. Выраженная положительная динамика состояния пациента подтвердила правильность диагноза и лечения.

Проанализирован опыт редкого осложнения вентрикулоперитонеального шунтирования – миграции абдоминального отдела катетера в мошонку через необлитерированный влагалищный отросток с развитием острой симптоматики со стороны мошонки. Изучены истории болезни двух пациентов с скоротальными осложнениями вентрикулоперитонеального шунтирования, представлены данные общеклинического и инструментального обследования, проанализирована хирургическая тактика при данном состоянии. Показана проблема данных осложнений как смежная, требующая коллегиального участия урологов, хирургов, нейрохирургов. На основании данных литературы и собственного опыта представлены общие рекомендации по ведению пациентов с описанным осложнением.

ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В статье представлен отчёт о 30-м Всемирном Конгрессе Видеоурологии, прошедшем в июне 2019 г. в Южной Корее, городе Сеул. В данном конгрессе приняли участие более 200 экспертов из 40 стран со всего мира. Выполнено 20 оперативных вмешательств в режиме live и semi-live.