РЕДАКЦИОННЫЕ СТАТЬИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность.Несмотря на многочисленные способы лечения бесплодия в браке, в том числе и методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), сохраняется значительная доля пациентов с инфертильностью.

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики пар с двумя и более замершими беременностями в анамнезе.

Материалы и методы. Обследованы 38 пациентов в возрасте от 22 до 38 лет с диагнозом бесплодие.

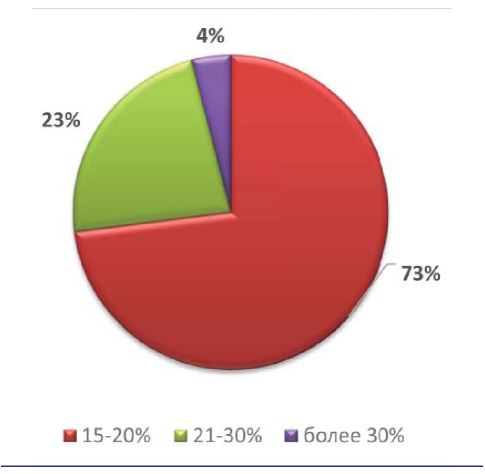

Результаты. Наиболее частой формой патоспермии при замерший беременности является тератозооспер-мия (53%), астенозооспермия встречается в 21% случаев, астенотератозооспермия - 8%. Нормозооспермия регистрируется у 18% пациентов. При определении ДНК фрагментации спермы, оказывается, что лишь около 20% исследуемых не имеют данную патологию.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения вклада патоспермии, а в частности тератозооспермии, и нарушения ДНК фрагментации спермы в репродуктивные потери.

Актуальность. В настоящее время установлены показания к выбору интракорпоральной литотрипсии камней мочеточника различной локализации при размерах до 10 мм включительно. Однако в случае проксимальной обструкции мочеточника камнем размерами более 10 мм согласительного мнения о предпочтениях данного вида хирургии перед другими существующими не достигнуто. Это обусловлено различием в существующих исследовательских данных по эффективности и безопасности эндоскопической уретеролитотрипсии. Тем самым проведение в настоящее время сравнительных исследований в данном направлении актуально.

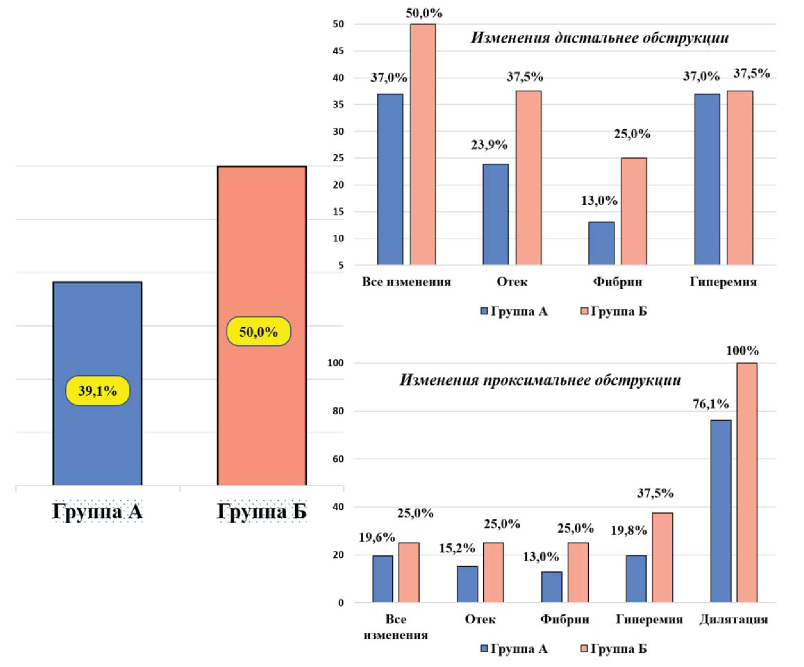

Материалы и методы. Исследованы 54 пациента с камнями проксимального отдела мочеточника размерами более 10 мм. Всем пациентам выполнена лазерная контактная уретеролитотрипсия (ЛазКУЛТ) при помощи полуригидного уретероскопа. Стратификация на группы по размерам камней согласно актуальной классификации AUA: Группа А (n - 46), размеры конкрементов от 11 до 20 мм включительно. Группа Б (n - 8), размеры камней свыше 20 мм. Под эффективностью лечения понимали достижение уровня "Stone Free" после выполнения литотрипсии. Под неэффективностью лечения подразумевали невозможность полного удаления конкремента из мочеточника в пределах одного оперативного вмешательства без расширения его границ. Статистическую обработку данных проводили с использованием статистического пакета STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США) непараметрическими методами анализа данных.

Результаты. Более крупные камни характеризовались большей плотностью. Симптомы обструкции (гидронефроз, тошнота и рвота, макрогематурия) имели место чаще при размерах камней >20 мм. Длительность лечения в группах подобна, несмотря на различия в количестве осложнений и частоте послеоперационного стентирования мочеточника. При этом время операции находилось в зависимости от размеров и плотности камня. Эффективность хирургии в группах сравнима, 78,3% (группа А) против 75,0% (группа Б).

Выводы. При камнях более 20 мм чаще встречаются изменения стенки мочеточника воспалительного и деструктивного характера, что влияет на частоту развития послеоперационных осложнений. Повышение размеров и плотности камней определяют увеличение продолжительности операции и повышение частоты проксимальной миграции фрагментов. Важной особенностью ЛазКУЛТ является отсутствие статистических различий в эффективности метода при различных размерах камней. Кроме того, для всех размеров камней период достижения уровня Stone Free не превышает одного дня. Выполнение ЛазКУЛТ крупных камней проксимального отдела мочеточника в первые сутки от момента поступления пациента в клинику сопровождается большей эффективностью лечения и статистически значимо определяет снижение частоты послеоперационных осложнений.

Введение. СЭффективность методов лечения хронического простатита, направленных на улучшение гемодинамики тазовых органов, доказана множеством исследований проведенных на протяжении более тридцати лет. В то же время, к нарушениям гемодинамики в малом тазу может приводить тазовый миофасциальный синдром (МФС).

Цель исследования. Оценить влияние миофасциальных синдромов у больных хроническим бактериальным простатитом (ХБП) на кровообращение в предстательной железе и проследить динамику изменений кровотока в ней в ответ на лечение сопутствующего миофасциального синдрома.

Материалы и методы. С целью оценки динамики кровообращения в предстательной железе обследованы 59 мужчин 34-52 лет с различными клиническими проявлениями миофасциального синдрома (пациенты неврологической клиники). Кроме того, влияние лечения сопутствующего миофасциального синдрома у больных ХБП на состояние гемодинамики в предстательной железе оценили у 127 мужчин в возрасте 28-52 года (средний возраст 38 лет) с типичными клиническими проявлениями хронического простатита, неоднократно и безуспешно получавшими лечение по поводу этого заболевания.

Результаты. Получены результаты, свидетельствующие о нарушении микроциркуляции в предстательной железе у больных хронической тазовой болью (ХТБ) с миофасциальным синдромом. При этом нарушение гемодинамики в предстательной железе напрямую связано с нарушением тазовой гемодинамики в целом. Выявлена зависимость состояния микроциркуляции в предстательной железе от выраженности болевой симптоматики при неспецифической ХТБ, а лечение неспецифической ХТБ привело к снижению основного симптома заболевания (боль) и к нормализации микроциркуляции в предстательной железе.

Лечение сопутствующего МФС у больных ХБП позволило добиться исчезновения клинических проявлений заболевания, нормализации гемодинамики в предстательной железе и исчезновению лабораторных признаков воспаления простаты.

Выводы. Сопутствующий миофасциальный синдром у больных ХБП является причиной нарушений гемодинамики малого таза и, как следствие, развития воспалительного процесса. Выраженность нарушений гемодинамики напрямую зависит от интенсивности болевых проявлений МФС. Лечение миофасциального синдрома у пациентов ХБП сопровождается исчезновением клинических симптомов заболевания, восстановлением кровообращения в предстательнй железе и уменьшению или исчезновению признаков воспаления.

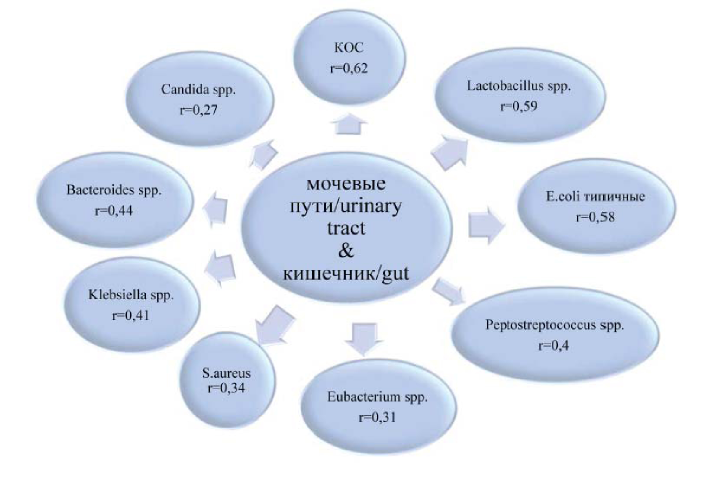

Введение. Введение. Инфекции мочевых путей (ИМП) любой локализации крайне редко рассматриваются в контексте эндогенного генеза взаимосвязи микробиоты мочи больных ИМП с микробиотой близлежащих биотопов. В настоящее время предпринимаются попытки изучения микробных взаимосвязей органов мочевой системы с близлежащими биотопами для поиска принципиально новых решений в изучении этиологии и патогенеза заболеваний, хотя на сегодняшний день данный вопрос остаётся практически не изученным.

Цель исследования. Изучить корреляционные связи между различными таксонами микробиоты, выделенной из мочи, влагалища и кишечника у пациенток с инфекцией верхних мочевых путей.

Материалы и методы. Согласно критериям включения проведено бактериологическое исследование пузырной мочи, фекалий и отделяемого заднего свода влагалища 60 женщинам (18-65 лет) с острым обструктивным пиелонефритом. Забор, транспортировку и исследование материала осуществляли по стандартным методикам, но с некоторыми модификациями питательных сред. Статистические расчёты выполняли в R «R ver 3.2» («R Foundation for Statistical Computing», Вена, Австрия) с общепринятыми коэффициентами значимости.

Результаты. При проведении сравнительного корреляционного анализа между таксонами микробиоты в мочевых путях и влагалище обнаружены 26 значимых коэффициентов корреляции, в мочевых путях и кишечнике - 21. Значимые корреляционные связи между общими таксонами микроорганизмов были прямыми и большая их доля была зафиксирована для представителей факультативно-анаэробной микробиоты. Во влагалище и кишечнике выявлено 28 значимых коэффициентов корреляции в большинстве случаев между аэробными и анаэробными таксонами микроорганизмов.

Заключение. Полученные значимые коэффициенты корреляции между различными таксонами микробиоты в трёх изучаемых биотопах являются доказательством связи этих локусов. Однако необходимы дальнейшие исследования по филотипированию и генотипированию таксонов микробиоты мочевых путей, влагалища и кишечника пациенток с инфекцией мочевых путей.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

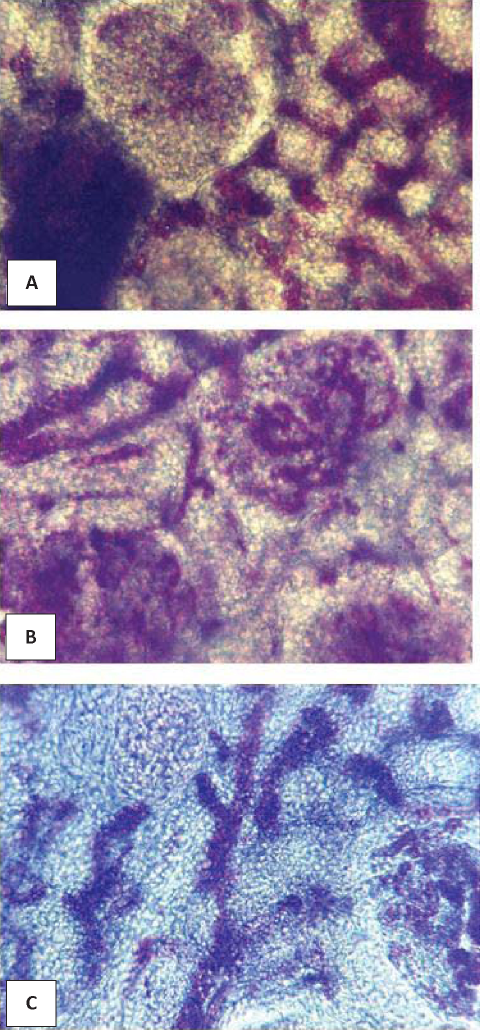

Голубев В.З. создал научную основу для изучения микроангиоархитектоники почек. Принципы, изложенные в его диссертации, предвосхитили появление работ, изучающих юкстамедуллярный кровоток и почечную гемомикроциркуляцию в норме и при патологии

При острых сердечно-сосудистых заболеваниях возрастает значение юкстамедуллярного пути кровотока, наблюдается юкстамедуллярное шунтирование. При хронических сердечно-сосудистых заболеваниях вначале усиливается юкстамедуллярное шунтирование, а на поздних стадиях заболевания склероз мозгового вещества почек вызывает редукцию и блок юкстамедуллярного пути кровотока, ухудшается как юкстамедуллярный, так и кортикальный путь кровотока, что приводит к срыву адаптации интраорганного артериального русла почек. Современные сведения о путях почечной гемоциркуляции, подготовленные исследованиями В.З. Голубева, позволяют объяснить механизм развития различных патологических состояний: острой кровопотери, гидронефроза, вазоренальной гипертензии, гломерулонефрита, пиелонефрита, нефроурологических заболеваниях, кардиогенного шока, мочекаменной болезни, кардиоренального синдрома при острой ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, внезапной коронарной смерти и др.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

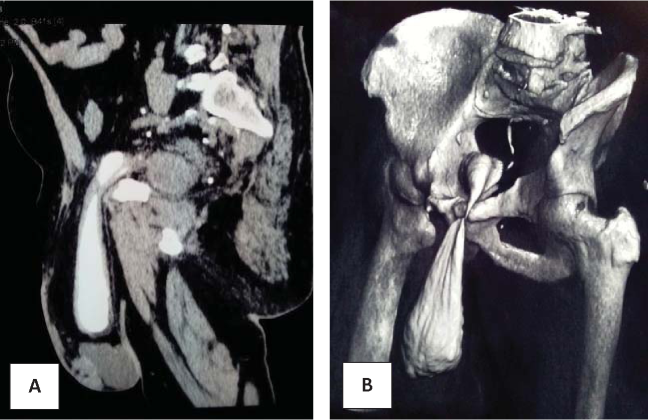

Изучены данные истории болезни пациента со скользящей пахово-мошоночной грыжей с вовлечением мочевого пузыря в грыжевой мешок. Представлены данные общеклинического и инструментального обследования, интраоперационные данные, результаты хирургического лечения. Ликвидирована большая скользящая пахово-мошоночная грыжа с вовлечением мочевого пузыря в грыжевой мешок. Сохраняется аденома простаты значительных размеров. В послеоперационном периоде отмечено уменьшение степени выраженности дизури-ческих расстройств. Перемещённый из мошонки мочевой пузырь полностью расправлен. Однако, неясной остается функциональная возможность той зоны мочевого пузыря, которая находилась в грыжевом мешке.

ИСТОРИЯ УРОЛОГИИ

«Хирургия горда своими успехами. Но еще больше горды сами хирурги, особенно более молодые. Они без конца пишут и докладывают о своих успехах, забывая подчас о том, что одно количество далеко не всегда решает дело». С.П. Федоров (1869 -1936)

В работе преимущественно отмечены важные научные достижения С.П. Фёдорова как врача-уролога. С. П. Фёдоров — автор свыше 120 научных трудов. Отмечено, что в 1892 году он впервые в России приготовил и применил для лечения больных холерный антитоксин, затем столбнячный токсин и антитоксин, установил, что антитоксин предохраняет от заболевания столбняком, если его вводят одновременно с токсином. За границей С.П. Фёдоров изучал у К. Шиммельбуша систему асептического способа оперирования, а у Л. Каспера — методику цистоскопии и катетеризации мочеточников и другие, появившиеся в то время эндоскопические методы. Показано, что С.П. Фёдоровым были разработаны новые операции — пиелотомия in situ, субкапсулярная нефрэктомия, предложены новые хирургические инструменты. Его по праву называют отцом русской урологии. Анализируется то обстоятельство, что основным направлением научной деятельности С.П. Фёдорова являлись проблемы хирургии мочевых и желчных путей. Обширный опыт хирурга он обобщил в «Атласе цистоскопии и ректоскопии» (1911), руководстве «Хирургия почек и мочеточников» (1923—1925) и др. Важной заслугой С.П. Фёдорова перед отечественной хирургией была организация им совместно с Я.О. Гальперном издания хирургического журнала «Новый хирургический архив», по существу первого советского хирургического журнала, созданного в трудные годы Гражданской войны и послевоенной разрухи. Он был редактором 1-го издания Большой медицинской энциклопедии, совместно с С.С. Гирголавом и А.В. Мартыновым являлся редактором многотомного «Руководства практической хирургии». С.П. Фёдоров создал крупную отечественную хирургическую школу, из которой вышли десятки специалистов, руководителей хирургических кафедр медицинских ВУЗ-ов в различных городах СССР. Имя С.П. Фёдорова присвоено кафедре госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Отмечено, что он первым из советских хирургов был награжден орденом Ленина (1933).

В статье отмечены основные годы жизни и творчества профессора А.П. Фрумкина. Показано, что с 1926 года в течение 36 лет работал в больнице им. С.П. Боткина (вначале ординатором, а затем зав. урологическим отделением). В 1939 году защитил докторскую диссертацию на тему «Внутривенная пиелография». С 1946 по 1962 года заведовал кафедрой урологии ЦИУ врачей. В годы Великой Отечественной войны был главным урологом Советской Армии. А.П. Фрумкин — автор свыше 150 научных работ, в т. ч. 4 монографий, посвящённых различным вопросам урологии. Анализируется тот факт, что А.П. Фрумкин занимался разработкой методов уретрографии, кишечной пластики мочеточника и мочевого пузыря (интестинальная пластика), хирургического лечения мочеполовых свищей, лечения гнойных процессов в почках. Отмечено, что им внедрён в практику ряд оригинальных урологических операций: резекция шейки мочевого пузыря при раке, верхняя пиелолитотомия, субкапсулярная пиелотомия, операция создания мочевого пузыря при экстрофии и др. А.П. Фрумкин был редактором редотдела «Урология» 2-го изд. Большой медицинской энциклопедии, зам. редактора журнала «Урология», редактором отдела «Урология» «Энциклопедического словаря военной медицины» (1946), редактором 13-го тома «Опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Отмечено, что с 1949 года А.П. Фрумкин был бессменным председателем Всесоюзного и Московского урологических обществ, почётным членом Шведского королевского медицинского общества, Общества урологов ГДР и Польши. Подчёркнуто, что прогрессивное развитие школы, созданной А.П. Фрумкиным, и диалектическое продолжение его идей в работах его учеников, являются лучшим памятником творческой деятельности учёного.

ЛЕКЦИИ

В статье приведены сведения о зональном строении предстательной железы (ПЖ), схема вырезки макропрепарата после радикальной простатэктомии (РПЭ), частота встречаемости рака предстательной железы (РПЖ) по зонам. Приведён обзор классификации ВОЗ (2016) опухолей предстательной железы, отмечены внесённые изменения, описаны подходы к диагностике вариантов рака, оценка по Глисон, определение градации, клинические прогностические группы риска РПЖ, оценки первичной опухоли согласно международной классификации РПЖ по системе TNM (AjCC 8-е изд.), которая была дополнена и пересмотрена в 2017 году, определены прогностические факторы для ацинарной карциномы и роль иммуногистохимической диагностики в материале ПЖ. В заключении указаны основные значимые параметры, которые должны быть отражены в протоколе прижизненного патологоанатомического исследования по материалу РПЭ.