ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Современные миграционные процессы способствуют распространению заболеваний из тропических стран на территорию Европы и приводят к угрозе появления «экзотических» паразитарных инфекций в нашей стране.

Цель исследования. Анализ результатов лечебно-диагностических мероприятий среди пациентов мочеполовым шистосомозом (МШ).

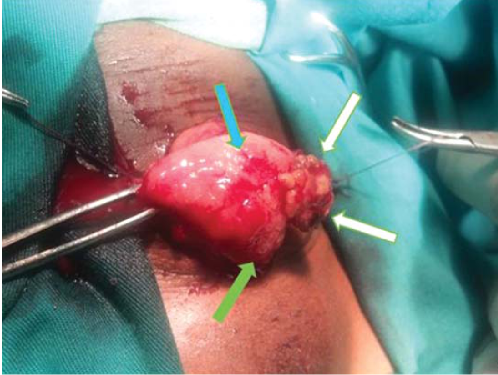

Материалы и методы. Изучены результаты лечебно-диагностических мероприятий 181 пациента МШ, проживающих в провинции Бенгела республики Ангола. У 39 (21,5%) пациентов выявлен шистосомозный рак мочевого пузыря (шРМП) и в дальнейшем были прооперированы. Мочеполовой шистосомоз диагностирован в 142 случаях (78,5%). Данные пациенты разделены на две группы. В I группу вошли пациенты с неосложнённым МШ (n=74), во II - пациенты у которых имелись гранулематозные пролиферативные воспалительные изменения мочевого пузыря (n=68).

Результаты. Комплексное обследование пациентов МШ (n=142) проводилось в амбулаторных условиях. Цитологическое исследование осадка мочи (ЦИОМ) подтвердило наличие шистосом у 38 (26,8%) пациентов. При ультразвуковой диагностике наличие специфических гранулём мочевого пузыря установлено у 28 (19,7%) больных, в 7 (4,9%) случаях обнаружен гидронефроз, кальцификация и утолщение стенки мочевого пузыря – в 10 (7%) и в 99 (69,7%) случаях, соответственно. При эндоскопическом исследовании гранулематозные изменения мочевого пузыря выявлены у 68 (47,9%) больных. Пациенты обеих групп получали антипаразитарную терапию препаратом «Празиквантел» в стандартной дозировке (40 мг/кг) в сочетании с пероральной антибактериальной терапией. В результате проведенной терапии у больных I группы (n=74) достигнуто купирование макрогематурии и дизурических расстройств. Во II группе (n=68), дополнительно, 35 (24,6%) пациентам выполнена трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУРМП). Из 33 (23,2%) больных II группы, получавших только антибактериальную и антипротозойную терапию, при контрольной цистоскопии выявлено отсутствие регресса гранулём в 7 (4,9%) случаях, в связи с чем, им выполнен ТУРМП.

Выводы. Всем больным МШ целесообразно выполнять комплексное обследование, включающее в себя ЦИОМ, ультразвуковое исследование и цистоскопию, позволяющую определить объём поражения мочевого пузыря и показания для выполнения ТУРМП. При осложнённом МШ консервативная терапия не всегда эффективна, что говорит о необходимости проведения контрольной цистоскопии после окончания лечения.

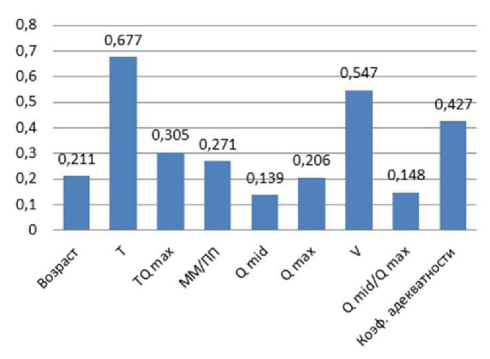

Актуальность. В практике врача-уролога принято судить о типе мочеиспускания по двум параметрам: чаще всего это эффективный объём мочевого пузыря (V) и максимальная объёмная скорость мочеиспускания (Qmax). Поскольку экспертная оценка цифровых характеристик потока мочи часто неоднозначна, они скептически воспринимаются частью врачей и нередко остаются без должного внимания. В настоящее время всё больше проявляется стремление медицины к объективизации путём количественного выражения клинических показателей. Основной технологией, используемой для решения задач обработки и анализа данных, а также их классификации и прогнозирования, являются искусственные нейронные сети. Целью работы являлась разработка экспертной системы распознавания данных урофлометрии на основе нейросетевого классификатора.

Материалы и методы. Обучение искусственной трёхслойной нейронной сети прямого распространения происходило по данным 210 урофлоуграмм и многомерного вектора, характеризующегося 9 входными параметрами.

Результаты. Тестирование системы проводилось на 40 примерах – данных урофлоуграмм пациентов, не участвовавших в обучении нейронной сети. При этом нейронная сеть определила все предложенные примеры правильно.

Выводы. Предложен нейросетевой метод распознавания данных урофлометрии различных заболеваний нижних мочевых путей. Сформировано пространство информативных признаков, влияющих на оценку данных урофлоуметрии. Разработана экспертная система, классифицирующая заболевания (3 вида отклонений от нормы) нижних мочевых путей (НМП) со степенью уверенности в 95%.

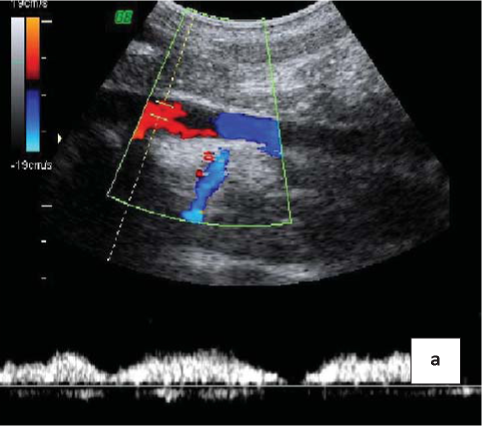

Введение. Синдром Мэя-Тернера (May-Thurner) является сложно диагностируемым заболеванием. Чаще всего проявляется хронической тазовой, тестикулярной болью или болью в левой нижней конечности. Также данный синдром может стать причиной неустойчивой эрекции и явиться причиной бесплодия на фоне напряжённого варикоцеле.

Цель исследования. Оптимизации стратегии ведения пациентов с рецидивным варикоцеле.

Материалы и методы. В исследование включено 254 пациента с варикоцеле в возрасте 34,8±13,3 (16-44) лет. Рецидивирующее варикоцеле выявлено у 31 (12,8 %) пациента. Синдром May-Thurner подтверждён у 8 (3,15 %) больных. В 40 % случаев синдром May-Thurner выявлен при рецидиве варикоцеле.

Результаты. При подозрении на синдром May-Thurner диагностический алгоритм целесообразно начинать с поиска асимметрии кровотока в подвздошных венах по данным ультразвукового допплеровского исследования.

Выводы. Оптимальной лечебной тактикой этих больных будет являться внутрисосудистое стентирование левой подвздошной вены при выявлении положительного градиента давления в ней более 10 мм рт. ст. по сравнению с нижней полой веной.

Введение. Природа синдрома болезненного мочевого пузыря/интерстициального цистита ( СБМП/ИЦ) остается до конца неизвестной. СБМП (BPS/IC) хроническое заболевание, при котором в биоптатах мочевого пузыря выявляется различная степень выраженности воспаления, фиброза детрузора и мастоцитоза. Клеточные механизмы воспаления при СБМП и процессы, приводящие к повреждению ткани и фиброзу, пока еще не совсем ясны [2, 3]. Вместе с тем результаты проведенных исследований показали, что фиброз и мастоцитоз детрузора связаны с необходимостью проведения различных видов лечения и предполагают неудачу стандартной терапии.

Цель исследования. Выяснение связи анатомической емкости мочевого пузыря и фиброза детрузора с клиническим течением СБМП/ИЦ.

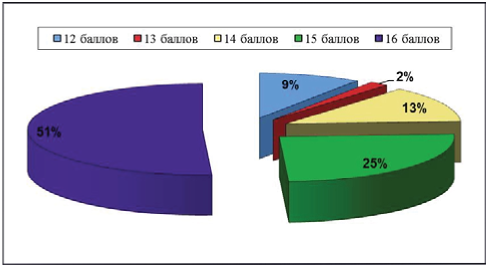

Материалы и методы. В университетской урологической клинике МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ с 2010 по 2014 гг. были обследованы 110 пациенток с СБМП. Выраженность болевого синдрома у пациенток оценивали по 10-бальной визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). С помощью международных опросников: индекса симптомов и качества жизни больных интерстициальным циститом (Interstitial Cystitis Symptom and Problem Indexes, ICSI, ICPI) и шкалы симптомов тазовой боли, безотлагательности и частоты мочеиспусканий (the Pelvic Pain Urgency and Frequency Questionnaire, PUF), индекса женской сексуальной дисфункции (FSFI), госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale) проведена оценка клинических проявлений заболевания. Всем пациенткам с лечебно-диагностической целью была выполнена цистоскопия под общей анестезией. Биопсия мочевого пузыря произведена у 36 (33%) для исключения других заболеваний мочевого пузыря и патоморфологической оценки степени воспалительного процесса и выраженности фиброза детрузора.

Результаты. Анатомическая ёмкость мочевого пузыря у 65% пациенток составила 200-350 мл, а в 5% случаев было обнаружено ее снижение до 100 мл. Средняя ёмкость мочевого пузыря составила 297 ± 90,2 мл. Результаты проведенного исследования позволяют считать значительное снижение анатомической емкости мочевого пузыря вследствие прогрессирующего воспаления и фиброза в стенке мочевого пузыря существенным фактором, влияющим на клиническое течение СБМП, обуславливающим выраженность, прежде всего орган - специфических симптомов заболевания. Выявлена прямая корреляция показателей характера альтеративных изменений уротелия, степени выраженности воспалительной инфильтрации и выраженности боли, симптомов дизурии, в частности, частоты мочеиспусканий и императивных позывов, качества жизни и состояния психического здоровья. Степень выраженности фиброза, наличие периневрита и мастоцитоза имеют прямую зависимость от продолжительности заболевания.

Выводы. Сниженная емкость мочевого пузыря и фиброз детрузора являются маркерами поражения мочевого пузыря при СБМП/ИЦ и характерны для определенной подгруппы пациентов, требующих проведения эндовезикального лечения в отличие от пациентов с системным фенотипом и коморбидными состояниями

Введение. При СХТБ/ХП III часто одновременно выявляются симптомы сексуальной дисфункции и психической патологии.

Цель исследования. Анализ сексуальной дисфункции у пациентов с СХТБ/ХП IIIА, СХТБ/ХП IIIБ и имеющейся аффективной патологии, сравнение указанных групп пациентов с СХТБ/ХП IIIА и IIIБ между собой.

Материалы и методы. Обследовано 65 мужчин с СХТБ/ХП III типа, включены 41 пациент, которые составили 2 группы сравнения: 12 пациентов с СХТБ/ХП IIIА (1 группа) и 29 пациентов с СХТБ/ХП IIIБ - 2 группа. Все пациенты не имели нарушений показаний тестостерона, не отвечали на стандартную урологическую терапию. Диагноз психического расстройства и сексуальной дисфункции устанавливался клинико-психопатологическим методом, применялась шкала «Международный индекс эректильной дисфункции» (МИЭФ); выраженность боли оценивалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Статистические расчёты выполнялись в R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, версия 3.2.

Результаты. У пациентов обеих групп диагностирован первичный депрессивный эпизод в 1 группе сравнения - 75%, во 2 группе сравнения в 80%; депрессивный эпизод в рамках рекуррентного (повторяющегося) депрессивного расстройства - в 1 группе 25%, во 2 группе 7%, в рамках биполярного аффективного расстройства только в 1 группе – 7%; у 1 пациента (3%) 2 группы диагностировано коморбидное первичному депрессивному эпизоду обсессивно-компульсивное расстройство (табл. 1). В обеих группах преобладали дерессивные эпизоды умеренной степени тяжести – 92% в 1 группе и 62% во 2 группе; депрессивные эпизоды легкой степени составили 8% в 1 группе и 28% во 2 группе сравнения; тяжелый депрессивный эпизод наблюдался только во 2 группе сравнения в 7%. Эректильная дисфункция выявлена у 75% пациентов 1 группы, 93% – у пациентов 2 группы, преждевременная эякуляция в 1 группе – у 58%, во 2 группе у 45% больных, снижение либидо в 1 группе у 92%, во 2 группе – у 100%, боль во время эякуляции в 1 группе предъявляли 33%, во 2 группе у 28% мужчин.

Обсуждение и выводы. Эректильная дисфункция и снижение либидо преобладали у пациентов обеих групп сравнения, наблюдались на фоне депрессивных эпизодов и, возможно, могут расцениваться как симптомы нарушения витальных функций в рамках атипичного депрессивного синдрома расстройств депрессивного спектра в обеих группах. ЭД, снижение либидо (сексуальных влечения, желания и аттракции), преждевременная эякуляция, общая неудовлетворённость половым актом наблюдались в обеих группах больных СХТБ/ХП III на фоне депрессивных эпизодов, сравнение частот встречаемости симптомов сексуальной дисфункции не выявляет значимых различий в сравниваемых группах. Целесообразно дальнейшее изучение симптомов сексуальной дисфункции при СХТБ/ХП III и психопатологии, их развития в длиннике заболевания и взаимосвязь для разработки комплексной терапии СХТБ/ХП III.

Введение. В настоящий момент появляется всё больше новых данных о том, что моча здорового человека имеет свою уникальную микробиоту и виробиоту. Тем не менее в этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний мочевой системы наиболее изучена бактериальная составляющая, а вирусный компонент, как правило, остаётся за рамками стандартного клинического обследования пациентов.

Цель исследования. Изучение вирусно-бактериальных ассоциаций в моче здоровых людей.

Материалы и методы. Обследованы 20 здоровых сексуально активных женщин и мужчин, которые по гендерному признаку разделены на группы: I группа – женщины (n=10), II группа – мужчины (n=10). Средний возраст обследуемых составил 22,4±1,2 года.

Результаты. Бактериологическое исследование показало, что в моче здоровых женщин доминируют Lactobacillus spp. (90,0%), Peptococcus spp. (80,0%), Propionibacterium spp. (70,0%), а в моче здоровых мужчин – Eubacterium spp. (70,0%) и Peptostreptococcus spp. (40,0%). При проведении полимеразной цепной реакции мочи в 40,0% случаев выявлены папилломные (HPV) и герпетические (HSV) вирусы. В I группе верифицированы HPV (20,0%) и HSVII (10,0%), во II группе – только HPV (10,0%). Во всех случаях при обнаружении вирусов в моче их регистрировали в составе вирусо-бактериальных ассоциаций. У одной здоровой женщины в моче обнаружены ассоциации HPV+HSVII.

Выводы. Данные о верификации различных таксонов вирусов в моче здоровых людей являются основой для понимания и детализации этиологической структуры инфекций мочевой системы. Дальнейшие исследования должны быть направлены на увеличение когорты обследуемых здоровых людей для получения корректной фактограммы бактериальных и вирусных паттернов, присутствующих в моче здоровых людей.

Введение. Выбор антибиотика при неосложнённых формах инфекций мочевых путей (ИМП) проводится в основном эмпирически и должен исходить из локальных данных по чувствительности уропатогенов к антибактериальным препаратам. Считается, что если уровень резистентности к какому-либо антибиотику в регионе составляет более 10-20%, то это является предпосылкой ограничения его использования в качестве эмпирической терапии.

Цель исследования. Изучить структуру возбудителей неосложнённых ИМП и динамику их чувствительности к наиболее часто используемым антибактериальным препаратам.

Материалы и методы. Настоящая публикация представляет обобщённые данные российских многоцентровых эпидемиологических исследований по изучению этиологии неосложнённых форм ИМП и резистентности возбудителей к антибиотикам. В исследование включали амбулаторных пациентов женского пола, соответствующих следующим критериям включения: 1) небеременные женщины старше 18 лет; 2) наличие клинической картины инфекции нижних мочевыводящих путей (острый или обострение хронического цистита); 3) выделение возбудителя в титре >103 КОЕ/мл при положительном тесте на присутствие лейкоцитов в моче и >105 КОЕ/мл при любом результате теста на присутствие лейкоцитов в моче.

Результаты. Наиболее частым возбудителем неосложнённых ИМП является E. coli, которая выделяется у 72,4%-90,6% пациенток. Высокой микробиологической активностью в отношении E.coli обладают цефалоспорины III поколения (цефиксим), нитрофурантоин, фосфомицин, частота выделения устойчивых штаммов к ним составляет 0%, 0-1,9% и 0%, соответственно. Стабильно высокая резистентность штаммов E. coli определяется к ампициллину (33,1% - 41,5%) и ко-тримоксазолу (19,3% – 26,2%). Для нефторированных и фторированных хинолонов отмечена тенденция роста доли резистентных штаммов в течение периода проведения исследования.

Выводы. Высокой активностью против возбудителей неосложнённых ИМП обладают цефалоспорины III поколения (цефиксим), нитрофурантоин, фосфомицин. Ампициллин и ко-тримоксазол, согласно сложившимся в настоящее время критериям, не могут рассматриваться как препараты выбора для терапии неосложнённых ИМП.

ЛЕКЦИИ

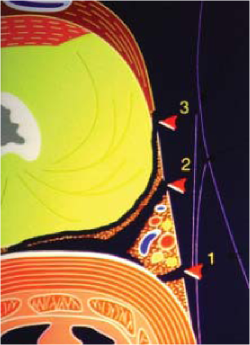

Лапароскопическая (в том числе роботическая) радикальная простатэктомия стала альтернативой открытой хирургии. Основные хирургические приемы сокращения периода недержания мочи после радикальной простатэктомии заключаются в сохранении, реконструкции и усилении структур, обеспечивающих сложный механизм удержания мочи – пубо-простато-пузырных связок, шейки мочевого пузыря, фасции Denonvilliers, в обеспечении функциональной длины уретры и пр. Несмотря на достигнутые успехи в изучении механизма удержания мочи, полная ясность в данном вопросе пока не достигнута. В связи с этим продолжается поиск решений для максимально раннего удержания мочи, которое является одной из основных задач в социальной и медицинской реабилитации пациента, перенесшего радикальную простатэктомию. В статье рассмотрены основные современные приемы и техники выполнения радикальной лапароскопической простатэктомии для достижения максимально раннего восстановления континенции.

ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

С 5 по 7 сентября 2018 года в Марселе (Франция) проходило пятнадцатое ежегодное заседание секции роботической урологии EAU (ERUS). Конференция ERUS позиционируется как научная платформа для каждого уролога, заинтересованного в новейших технических достижениях и непрерывном прогрессе урологической науки и практики. Широко обсуждались вопросы организации хирургической помощи в условиях стационара, оснащённого роботической установкой, процесс обучения роботических хирургов-урологов, применение протоколов раннего восстановления в роботической урологии и многое другое. На ERUS-2018 были представлены прототипы и концепции новых систем для роботической хирургии, пока не вышедших на рынок. Проводилась секция живой хирургии, в ходе которой урологи международного уровня в реальном времени продемонстрировали выполнение около 20 оперативных вмешательств с комментариями и пояснениями каждого этапа.

В статье представлен отчёт о конференции Российского общества онкоурологов по Южному и Северокавказскому федеральным округам «Новые тенденции в лечении онкоурологических заболеваний», прошедшей в Волгограде 7 сентября 2018 г.