ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

В работе представлены результаты исследования нарушений функции эндотелия, возникающих при моделировании «тепловой ишемии» почки и возможности их коррекции дистантным ишемическими и фармакологическим прекондиционированием. Моделирование «тепловой ишемии» почки характеризуется нарушением микроциркуляции и экспрессией eNOS в ткани почек. Применение дистантного ишемического прекондиционирования и ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа силденафила и тадалафила приводит к выраженной коррекции нарушений микроциркуляции и активности eNOS. При моделировании «тепловой ишемии» почки на фоне дисфункции эндотелия вызванной ADMA-подобным L-NAME индуцированным дефицитом оксида азота наблюдаются более выраженные нарушения микроциркуляции и активности eNOS. Применение дистантного ишемического и фармакологического прекондиционирования ингибиторами фосфодиэстеразы 5 типа при данном типе патологии приводило к выраженной коррекции нарушений микроциркуляции и активности eNOS. Введение блокатора АТФ-зависимых К+ каналов глибенкламида при коррекции дистантным ишемическим и фармакологическим прекондиционированием нарушений, вызванных моделированием «тепловой ишемии» почки, приводит к снижению их эффективности.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение. Основным компонентом лечения бессимптомной бактериурии, острого цистита и пиелонефрита у беременных является антибиотикотерапия, которая у большинства пациенток назначается эмпирически. Для успешного выбора препарата необходимо знание как структуры возбудителей, так и актуального профиля их антибиотикорезистентности.

Цель исследования. Изучение видового состава и антибиотикорезистентности возбудителей͈инфекции мочевых путей (ИМП) у беременных в Московском регионе.

Материалы и методы. В исследование включено 104 беременных пациенток с неосложнёнными ИМП, наблюдавшихся и проходивших лечение в Клиническом госпитале Лапино в период с 2016 по 2017 гг. Материалом для бактериологических исследований являлась средняя порция мочи.

Результаты. У 90 пациенток диагностирована бессимптомная бактериурия, у 10 – острый цистит и у 4 – острый гестационный пиелонефрит. Структура возбудителейИМП представлена: E. coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterobacter cloacae. Наиболее часто выявляемыми возбудителями были кишечная палочка (67,3%) и фекальный энтерококк (50%). Устойчивость штаммов кишечной палочки более 20% выявлена к ампициллину (36,4%), амоксициллину/клавуланату (23,2%), триметоприму/сульфаметоксазолу (27,4%), кналидиксовой кислоте (20,7%), цефалоспоринам 2 и 3 поколения (соответственно, 25,7% и 24,3%). Устойчивость более 20% таксонов энтеробактерий выявлена к триметоприму/сульфаметоксазолу (24,4%), налидиксовой кислоте (20,7%), цефалоспоринам 2 поколения (21,7%). Антибиотикорезистентность кишечной палочки и других энтеробактерий менее 10% отмечена только по отношению к карбапенемам (0%) и фосфомицину (1,5% и 3,5% соответственно).

Выводы. Целесообразно использовать полученные данные по составу и профилю чувствительности уропатогенов при ИМП у беременных при выборе стартовой эмпирической антибиотикотерапии.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение. Туберкулез предстательной железы представляет значительные трудности в диагностике, особенно на ранних стадиях.

Материалы и методы. В открытое проспективное когортное исследование включены 84 пациента с клинико-лабораторными проявлениями хронического простатита.

Цель исследования. Определить наиболее значимые диагностические критерии туберкулеза предстательной железы; роль биопсии простаты в дифференциальной диагностике.

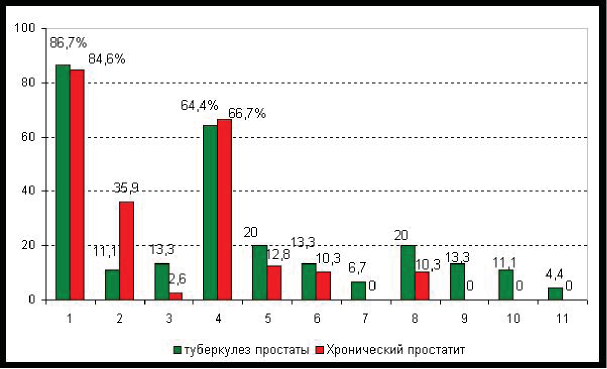

Результаты. У 45 пациентов (53,6%) в результате проведенного обследования был установлен диагноз туберкулез предстательной железы, и у 39 пациентов (46,4%) диагностирован хронический бактериальный простатит. Диагноз туберкулез простаты подтвержден микробиологически у 33,3% больных, рентгенологически – у 24,4% пациентов. Биопсия простаты с последующим гистологическим, бактериологическим и молекулярно-генетическим исследованием биоптата позволила подтвердить диагноз у 20% пациентов.

Заключение. Наиболее информативным в дифференциальной диагностике туберкулеза и хронического простатита является идентификация M. tuberculosis; верификация диагноза рентгенологически возможна только при развитии деструкции паренхимы. Биоптат простаты должен быть исследован не только патоморфологически, номолекулярно-генетическимиметодами. При отсутствии этих критериев диагноз может быть установлен на основании сочетания косвенных признаков: симптомы воспаления предстательной железы у больных активным туберкулезом других локализаций; крупные кальцинаты простаты, обширные гиперэхогенные зоны в предстательной железе, поражение семенных пузырьков, лейко- и гематоспермия, неэффективность адекватной неспецифической антибактериальной терапии.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одной из самых распространенных бактериальных инфекций, представляющих практический интерес для специалистов разных направлений. Самой распространенной нозологической формой ИМП является острый неосложненный цистит (ОНЦ). На сегодняшний день существует ограниченное число исследований, посвященной изучению данной проблемы в Российской Федерации.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилась оценка распространённости и клинических особенностей внебольничных ИМП в Российской Федерации.

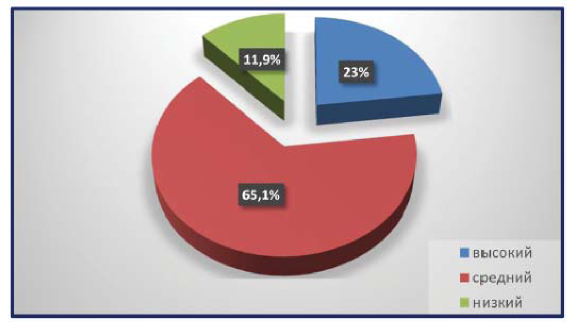

Материалы и методы. Исследование проводили в два этапа, первый этап выполнен в 2005-2006 годах, второй этап – в 2017 году, использовали метод анкетирования. В ходе первого этапа проводили анкетирование молодых женщин в организованных коллективах (ВУЗы и колледжи) с помощью бумажной традиционной анкеты в 20 городах Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана. Второй этап исследования был выполнен с использованием технологии онлайн опросов. Информацию об онлайн анкете распространяли на профильных мероприятиях в которых участвовали преимущественно молодые люди 18-25 лет – лекции в ВУЗах, молодежные мероприятия, социальные сети и др. В ходе второго этапа исследования было охвачено 20 городов Российской Федерации.

Результаты. На первом этапе исследования было опрошено 660 женщин, средний возраст - 20,9 ± 1,6 (медиана - 18,0) лет. О перенесенном эпизоде дизурии в течение жизни сообщили 19,0% ± 1,5% опрошенных, при этом у 22,9% респонденток отмечен рецидивирующий цистит. В ходе второго этапа исследования было опрошено 525 респонденток, средний возраст составил 21,1 ± 1,8 года. О перенесенном эпизоде дизурии в течение жизни сообщили 21,1% ± 1,7 опрошенных, при этом 28,5% ± 2,0 респонденток, сообщают о развитии 3 или более эпизодов дизурии в течение последних 12 месяцев.

Медиана продолжительности симптомов цистита составила 2 дня как в ходе первого, так и второго этапов исследования. Чаще всего симптомы дизурии сохранялись 1-3 дня (64,1%), 4-5 дней (23,0%) или 5-7 дней (9,5%). В наибольшей степени с развитием цистита коррелировали отягощенных семейный анамнез (ОР - 2,26-2,42), сексуальная активность и использование спермицидов – (ОР - 1,69 и 2,43). Установлено от 40% до 50,9% респонденток в случае развития дизурии не обращаются за медицинской помощью. При обращении за медицинской помощью, чаще всего консультировались у врача уролога (15,8% - 22,3%), гинеколога (16,7% - 17,7%), реже у терапевта (8,8 – 11,4) или врачей других специальностей (1,3% - 14,8%). Не фармакологические методы лечения использовали 20,1% - 23,1% опрошенных, фитотерапию – 24,0% - 23,9%. Наиболее часто использовали антибиотики, спазмолитики и НПВС. За последние 12 лет отмечается существенные изменения в структуре используемых при цистите антибиотиков – резко снизилась частота использования ампицилина, амоксициллина, ко-тримоксазола, гентамицина. Напротив, повысилась частота использования фосфомицина, норфлоксацина, левофлоксацина.

Выводы. О возникновении симптомов ОЦ по данным опроса молодых женщин, сообщают 19,1% - 21,1% опрошенных. 22,9% - 28,5% женщин сообщают о развитии 3 и более рецидивов дизурии в течение года. При развитии дизурии, клинические симптомы сохраняются в течение 2 дней (медиана), у основной части пациентов (64,1% - 70,9%) длительность дизурии находится в диапазоне 1-3 дней. Риск развития симптомов ОЦ положительно коррелирует с активностью половой жизни, отягощенным семейным анамнезом, использованием спермицидов – ОР - 1,69, 2,42, 2,43 соответственно. При развитии симптомов ОЦ 40,3-50,9% респондентов не обращались за медицинской помощью, основным методом лечения цистита в амбулаторных условиях является использование антибиотиков.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение. Неизученным является гистоморфологическое состояние и механизмы трансформации кишечного эпителия ортотопического мочевого пузыря.

Цель исследования. Изучение морфологических адаптативно-компенсаторные изменений в стенке кишечного трансплантата (КТ) и их связь с гомеостазом на различных этапах после оперативного лечения.

Материал и методы. Исследовано морфологическое состояние стенки кишечного трансплантата (КТ) у 42 больных, подвергшихся цистэктомии с формированием ортотопического кишечного мочевого пузыря (15-подвздошная кишка, 27 – сигмовидная) на сроках от 1,0 до 6,5 мес. и 1 года и более после оперативного лечения.

Результаты. Морфологические изменения, происходящие в стенке КТ начинаются с момента попадания в его просвет мочи, что происходит в сочетании с изменением стереотипной динамики органа. Выраженные изменения наблюдаются во всех отделах стенки тонкой и толстой кишки. Происходит регенерация и перестройка эпителия, выражающаяся в атрофии и уменьшении числа всасывающих цилиндрических клеток и увеличении количества слизеобразующих бокаловидных элементов, завершающаяся к 12 мес. и более после операции. Это в сочетании с уменьшением числа и размеров ворсин и крипт, редукцией лимфатического русла и склерозом кровеносных сосудов и стромы блокирует всасывание. Увеличение количества слизеобразующих бокаловидных клеток, обеспечивает создание барьера, защищающего слизистую КТ от воздействия мочи.

Заключение. Морфологические изменения, происходящие в стенке КТ под воздействием мочи, способствуют сохранению гомеостаза и являются идентичными при толсто- и тонкокишечном варианте пластики мочевого пузыря.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение. Хронический простатит является самым распространенным и трудным для диагностики андро-урологическим заболеванием. Однако, этиология, патогенез и патофизиология хронического абактериального простатита изучены недостаточно.

Цель исследования. Анализ роли протеолитических систем организма при воспалительных процессах в простате, выявление маркеров воспаления в крови, секрета предстательной железы при различных формах хронического абактериального простатита / синдрома хронической тазовой боли (ХАП/СХТБ).

Материалы и методы. В исследование были включены 52 пациента с воспалительной (ХАП/СХТБ IIIА) и 46 с невоспалительной (ХАП/СХТБ IIIВ) формами хронического абактериального простатита. Определяли активность калликреина, содержание прекалликреина, ингибиторную активность α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина, общую аргинин-эстеразную активность, активность лейкоцитарной эластазы и эластазоподобную активность в крови и секрете простаты.

Результаты. Нарушение метаболических процессов развития воспаления при хроническом абактериальном простатите происходит на фоне дисбаланса системы протеиназы-ингибиторы, неконтролируемое усиление протеолитических процессов в простате в условиях ослабления естественной резистентности организма является наиболее значимым фактором развития ХАП/СХТБ.

Выводы. Анализ активности протеолитических процессов в крови и секрете простаты может служить дополнительным диагностическим критерием при хроническом абактериальном простатите/синдроме хронической тазовой боли.

Раскрытие информации: Информация о спонсорстве. Публикация подготовлена в рамках реализации Государственного Задания ЮНЦ РАН на 2018 год. Номер государственной регистрации проекта – № 01201363192. Автор заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение. Общепризнанными критическими моментами в резекции почки являются время ишемии и адекватность гемостаза. До сих пор одним из основных противопоказаний к проведению нефронсберегающего лечения является невозможность обеспечения гемостаза при опухолях среднего сегмента, особенно при их интраренальном расположении.

Цель исследования. Оценить эффективность открытой резекции почки.

Материалы и методы. За период 2005-2018 года нами выполнено 152 открытые резекции почки (РП) по поводу почечно-клеточного рака. Алгоритм РП включал экстраперитонеальный люмботомический доступ в IХ межреберье с резекцией Х ребра, резекцию в условиях тепловой ишемии при компрессии артериального сосуда, в 92,8% случаев выполнено пережатие сегментарной, либо аберрантной артерии. Резекцию производили, отступая от опухоли 0,5-1 см в пределах неизмененной почечной паренхимы.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 55,4±16,2 года; соотношение мужчины/женщины – 52,6/47,4%; правосторонняя/левосторонняя локализация опухоли – 42,1/57,9% соответственно. Продолжительность операции составила 109,6±56,7 мин, время частичной ишемии – 15,1±8,3 мин, объем кровопотери – 258±93 мл. Отделяемое по дренажам продолжалось в течение 4-12 часов после операции и составило в среднем 35,7±22,1 мл. Пациенты активизировались через 24 часа, когда удалялся уретральный катетер, в 59 (38,8%) случаях дренирование мочевого пузыря не выполняли. Средний послеоперационный койко-день составил 10,1±4,2.

Заключение. Методика открытой резекции почки с отступом от границы видимой опухоли и визуальным контролем хирургического края обеспечивает хорошие онкологические результаты, не требует выполнения «экспресс» гистологии и является альтернативой нефрэктомии у пациентов с высоким риском осложнений, рассчитанным по морфометрическим шкалам.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ИСТОРИЯ УРОЛОГИИ

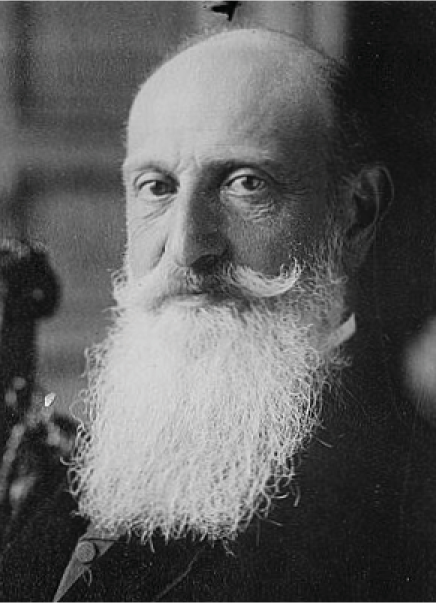

В статье отмечено, что Джеймс Израэль и Макс Нитце на протяжении более 30 лет своей научнопрактической деятельности успешно развивали Европейскую медицину, обогащая ее как экспериментальным, так и большим клиническим опытом. Их научные достижения во многом способствовали развитию современной клинической урологии во всем Мире. На основании анализа результатов более 1000 операций нефрэктомии по поводу туберкулеза Израэль сделал заключение об эффективности оперативного лечения этой болезни. Помимо хирургии почек, Дж. Израэль разрабатывал вопросы ринопластики. Он участвовал в работе Международного съезда врачей в Москве (1897), где доложил о 191 операции на почках. Был почётным членом Германского общества хирургов, Берлинского общества урологов, президентом Интернационального конгресса урологов (Париж, 1908). Основная заслуга М. Нитце заключается в изобретении цистоскопа, в котором впервые электрический источник света для освещения мочевого пузыря располагался на конце инструмента, вводимого в мочевой пузырь. Изобретение цистоскопа способствовало развитию урологии как самостоятельной клинической дисциплины и положило начало эндоскопическим исследованиям различных органов и полостей тела. Анализируется тот факт, что история медицины дает богатый материал не только к пониманию эволюции, но и к возможности предвидеть ее дальнейшее развитие. Современное состояние клинической урологии определяется прогрессом фундаментальных исследований в биологии, физике, биохимии, бактериологии, иммунологии, фармакологии. Вместе с тем отмечено, что крайне важное значение, при этом, имеет личность ученого-врача, его наблюдательность, нестандартный взгляд, умение видеть открывающиеся перспективы, воспитывать достойных учеников, создавать научную и клиническую школу урологов, чему в полной мере соответствовали великие немецкие урологи Дж. Израэль и М. Нитце.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

В статье отмечено, что проблемы урологии первой половины XX века разрабатывались совместными усилиями хирургов и урологов, которые выделили свою дисциплину как узкую специальность из клинической хирургии. Отечественная медицина, совершенствуя и развивая узкие специальности в те годы, создавала лучшие условия для повышения квалификации соответствующих специалистов, но вместе с тем считала необходимым исходить из принципа, что резкое разграничение заболеваний и лечения по органам далеко не всегда может служить на пользу науке и пациенту. Особо следует отметить специальные методы исследования – цистоскопия, катетеризация мочеточников, пиелография и др. – стали общепринятыми для урологов и хирургов. Отечественные урологи разработали методы оперативного доступа к почке, методы внутрикапсулярного удаления её, способы пластического восстановления мочеполовых органов. Анализируются значительные достижения в лечении врождённых пороков развития мочеполовой системы у детей, особенно в пересадке мочеточников в кишку при эктопии мочевого пузыря. При ранении костей таза рациональная хирургическая обработка раны на первых этапах эвакуации с учётом анатомических особенностей клетчаточных пространств таза и функций тазовых органов являлась основнымметодомпрофилактики последующих осложнений. Показано, что в те годы одним из важных разделов работы урологических отделений хирургических госпиталей являлось лечение огнестрельных повреждений мочеиспускательного канала. Для лечения этих травм пользовались всевозможными разработанными у нас ещё до Второй мировой войны. Отечественная хирургия в первой половине XX века вела углублённое изучение основных вопросов теоретической и практической хирурги и урологии. Хирургические дисциплины, в том числе урология, стали подходить к изучению патогенеза и всей картины болезни, руководствуясь учением академика И.П. Павлова о роли и значении центральной нервной системы в жизни живого организма.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ЛЕКЦИИ

В лекции достаточно широко освещены основные положения промежностной простатэктомии. Учитывая в настоящее время широкое развитие лапароскопической и роботической техник радикальной простатэктомии, показано бесспорное место выполнения операции промежностным доступом. Несомненно, тщательно отобранных пациентов этот вид вмешательства имеет свои явные преимущества, которые подробно описаны в лекции, в том числе – малоинвазивность и экономическая целесообразность. Описаны современные функциональные и онкологические результаты промежностной радикальной простатэктомии. Не вызывает никаких сомнений, что данная лекция окажется весьма полезной для урологов и онкологов в совершенствовании своих навыков в выполнении данного вида радикальной простатэктомии.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В этой статье представлен отчёт о всемирном конгрессе по сексуальной медицине, объединённой встречи 21-го конгресса Международного общества по сексуальной медицине (ISSM) и 20-го конгресса Европейского общества по сексуальной медицине (ESSM), прошедшего в Лиссабоне с 28 февраля по 3 марта 2018 года.

Раскрытие информации: Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.