Перейти к:

«Тяни-толкай» или способы создания экспозиции тканей при лапароскопических операциях

https://doi.org/10.21886/2308-6424-2021-9-1-124-130

Аннотация

Данная статья не является руководством к действию. Смысл работы — помочь раскрытию творческого потенциала хирурга, что в свою очередь позволит оптимизировать время операции, уменьшить вероятность осложнений и получить положительный результат для пациента.

Для цитирования:

Прохоренко К.А., Санжаров А.Е., Галлямов Э.А., Сергеев В.П., Кочкин А.Д., Новиков А.Б., Володин Д.И. «Тяни-толкай» или способы создания экспозиции тканей при лапароскопических операциях. Вестник урологии. 2021;9(1):124-130. https://doi.org/10.21886/2308-6424-2021-9-1-124-130

For citation:

Prokhorenko K.A., Sanzharov A.E., Galliamov E.A., Sergeev V.P., Kochkin A.D., Novikov А.B., Volodin D.I. «Push and pull» or different ways of creating tissue exposure during laparoscopic operations. Urology Herald. 2021;9(1):124-130. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2308-6424-2021-9-1-124-130

Восприятие окружающего мира человеком происходит за счёт органов чувств — слуха, вкуса, обоняния, осязания и зрения. В обычной жизни около 80% информации человек получает при помощи зрения, для хирурга этот способ познания значительно превалирует над другими. Соответственно, чем больше информации мы получаем, тем более спокойными и расчётливыми становимся, что, несомненно, сказывается на результате в положительную сторону. Благодаря появлению эффекта оптического увеличения мы научились видеть привычные нам предметы совершенно в другом ракурсе, что позволило детально изучить строение тканей на клеточном уровне. Появление эндоскопии стало революцией в диагностике и хирургическом лечении заболеваний внутренних органов по причине значительно лучшей визуализации в сравнении с «открытыми» операциями.

Но, как известно, у каждого плюса есть свой минус. Приобретая оптическое увеличение и чёткость картинки за счёт создания карбоксиперитонеума в закрытом и небольшом пространстве, хирург ограничен количеством установленных портов и, соответственно, количеством используемых инструментов. Любой метод хирургического приёма базируется на принципах знания анатомии и послойного препарирования тканей.

Для выполнения этих задач и оптимального изображения необходимо создание адекватной экспозиции в области оперативного вмешательства. Как правило, решение проблем достигается за счёт целесообразного использования тракции и противотракции (натяжения и антинатяжения). Причём далеко не всегда удаётся создать нужную картину только за счёт инструментов-манипуляторов хирурга. В связи с этим крайне важным является чёткое понимание особенностей связочного аппарата органов и тканей.

Исходя из вышеперечисленных нюансов, условно можно выделить 4 методики натяжения и антинатяжения:

- естественная пассивная — расположение органов и тканей относительно друг друга в положении пациента лёжа на спине на операционном столе;

- естественная активная — изменение расположения органов и тканей благодаря изменению положения тела на операционном столе (положение Тренделенбурга, положение Фовлера и т.д.);

- искусственная пассивная — использование иммобилизирующих органы и ткани лигатур, клипс, фиксаторов и др. для создания статичной картины операционного поля;

- искусственная активная — использование инструментов ассистента с целью возможности динамично менять местоположение органов и тканей во время операции для создания оптимальных условий работы.

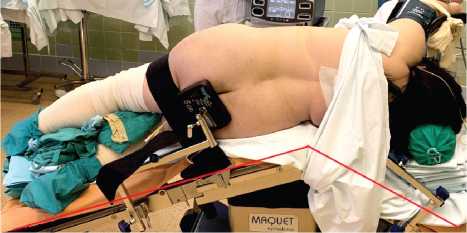

Благодаря понимаю анатомии в качестве стандарта выполнения хирургических вмешательств ещё до начала операции пациент укладывается в определенную позицию для достижения требуемой экспозиции. Например, для полноценной визуализации правой почки необходимо положить пациента на левый бок под 45 - 90 градусов (в зависимости от вида и объёма оперативного вмешательства), «разломить» операционный стол в проекции поясничных и подрёберных областей или использовать валик. Дополнительно пациент фиксируется к столу в области бёдер и в области грудной клетки для осуществления возможности интраоперационно менять угол наклона операционного стола — яркий пример использования естественной активной тракции и противотракции обусловленных гравитацией (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Предоперационная укладка пациентки перед лапароскопической резекцией правой почки

Figure 1. Preoperative positioning of the patient before laparoscopic right kidney resection

Рисунок 2. Предоперационная укладка пациентки перед ретроперитонеоскопической резекцией левой почки

Figure 2. Preoperative positioning of the patient before retroperitoneoscopic left kidney resection

Принцип понимания естественной тракции лежит в технике «хирургии ограниченного пространства». Для рассечения большого количества ткани необходимо сначала тупым путём сформировать в податливой жировой ткани пространство («норы» или «ходы»), между которыми будут видны более плотные тяжи. Эти тяжи часто содержат фиброзные структуры, связки, сосудисто-нервные пучки, рубцовые ткани. Далее эти заранее выделенные структуры могут быть лигированы различными методами (перевязка, пересечение при помощи ножниц, ультразвукового диссектора, «умной» биполярной и монополярной электроэнергией и др.) Данная методика значительно экономит время и сохраняет естественный «послойный» вид тканей за счёт анатомичного препарирования и адекватного гемостаза.

Практически всегда операционная бригада состоит из оперирующего хирурга и ассистента(ов) (чаще всего - один, значительно реже — два, крайне редко — три и более). В распоряжении бригады есть один лапароскоп и не более трёх «активных» инструментов. Ассистент одной рукой держит эндоскоп, второй рукой — один «активный» инструмент. При наличии большого массива ткани, выраженного висцерального ожирения, наличия труднодоступных образований трех инструментов может не хватить для создания необходимой экспозиции. Тогда на помощь хирургу приходят нестандартные варианты решения возникшей проблемы, иначе говоря - сообразительность и смекалка. Именно в эти моменты хирургия перестаёт быть ремеслом, а начинает напоминать творческий процесс. К данным методикам нельзя относиться как к «руководству к действию». Скорее это относится к разряду «tipsandtricks» и может использоваться при желании добиться хорошего результата.

Наиболее простым видом искусственной активной тракции и противотракции является манипуляция инструментом и посредством инструмента. Такие варианты решения проблемы часто используются при резекции почки по поводу новообразования. Над опухолью сохраняется участок прилегающей жировой ткани, по сути - «ручка» (рис. 3). В дальнейшем мягким зажимом, под контролем натяжения тканей осуществляется натяжение опухоли за сохранённую клетчатку («ручку») для полноценной визуализации линии резекции (энуклеации, энуклеорезекции).

Рисунок 3. Тракция опухоли за «ручку» (этап лапароскопической резекции почки)

Figure 3. Tumor traction by the «handle» (laparoscopic kidney resection stage)

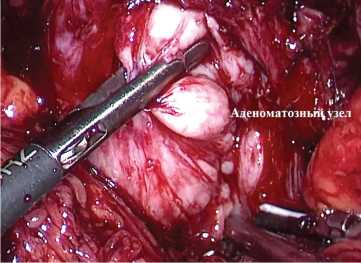

Практически аналогичным способом можно фиксировать и доброкачественную ткань, например, при управляемом подтягивании аденоматозных узлов с использованием грубого и/или «зубатого» зажима (рис. 4). Ещё один вариант - это прошивание аденоматозных узлов нитью для создания более чёткой точки фиксации с последующим натяжением тканей в необходимом для нужного разделения ткани направлении (рис. 5).

Рисунок 4. Тракция аденоматозных узлов «зубатым» зажимом (этап лапароскопической аденомэктомии предстательной железы)

Figure 4. Traction of adenomatous nodes with a «toothed» forceps (laparoscopic prostate adenomectomy stage)

Рисунок 5. Тракция аденоматозных узлов нитью (этап лапароскопической аденомэктомии предстательной железы)

Figure 5. Thread traction of adenomatous nodes (laparoscopic prostate adenomectomy stage)

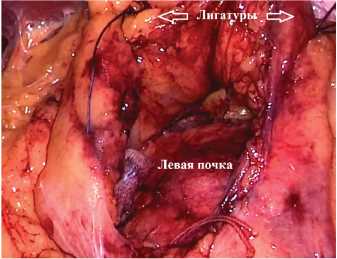

Достаточно популярно и оправдано использование лигатур (нити, резиновые держалки) для манипуляции с сосудами при работе на почечной ножке (рис. 6). При использовании лигатур для «подтягивания» сосудов нужно учитывать силу тракции и состояние тканей относительно возможных осложнений. Иначе можно получить крайне неприятную ситуацию, как например, отрыв (полное пересечение) почечной артерии или вены (рис. 7). Безусловно, это экстренная ситуация, и к ней нужно быть готовым заранее, чтобы без промедлений и паники остановить кровотечение и благоприятно закончить операцию.

Согласно литературным данным, впервые использование дополнительных методик фиксации массива ткани были описаны в 2005 году при проведении резекции почки, когда G.W. Chain (США) осуществил прошивание почки и её прикрепление к передней брюшной стенке в необходимом положении [1] (рис. 8).

Рисунок 6. Тракция почечной артерии нитью (этап мобилизации почечной ножки)

Figure 6. Thread traction of the renal artery (renal pedicle mobilization stage)

Рисунок 7. Результат чрезмерной тракции почечной артерии нитью

Figure 7. The result of excessive traction of the renal artery with the thread

Рисунок 8. Первое упоминание об использовании дополнительных методик фиксации массива ткани во время лапароскопической операции

Figure 8. The first mention of the additional techniques use for fixing a tissue array during laparoscopic surgery

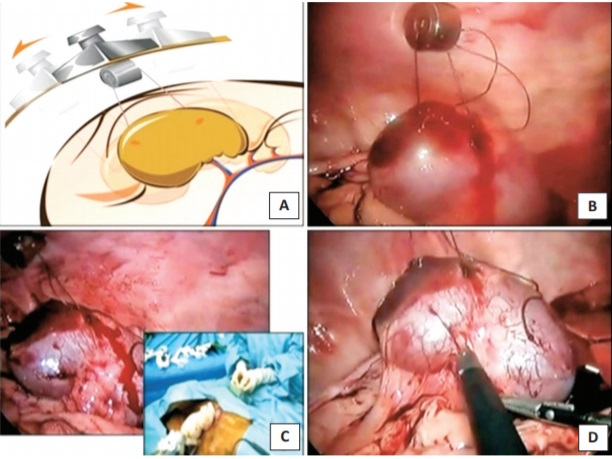

В дальнейшем методика развивалась, появилось множество способов фиксации почки (рис. 9). Данные методики в различных вариациях нашли широкое применение в лапароскопической хирургии «одного доступа» (SILS, LESS и др.) [2][3][4] и эндовидеохирургии «через естественные отверстия» (NOTES) [5][7]. В период развития и активного использования этих малоинвазивных лапароскопических операций применение описанных выше приёмов было очень востребовано вследствие ограничения количества «активных» инструментов.

Рисунок 9. Способы фиксации почки с использованием лигатуры и магнита: А — схема методики; B, С, D — различные варианты визуализации почки в зависимости от расположения магнита на передней брюшной стенке

Figure 9. Methods for fixing the kidney using both a ligature and a magnet: A — scheme of the technique; B, C, D — different options for kidney’s visualization depending on the magnet’s location on the anterior abdominal wall

В дальнейшем методика развивалась, появилось множество способов фиксации почки (рис. 9). Данные методики в различных вариациях нашли широкое применение в лапароскопической хирургии «одного доступа» (SILS, LESS и др.) [2][3][4] и эндовидеохирургии «через естественные отверстия» (NOTES) [5][7]. В период развития и активного использования этих малоинвазивных лапароскопических операций применение описанных выше приёмов было очень востребовано вследствие ограничения количества «активных» инструментов.

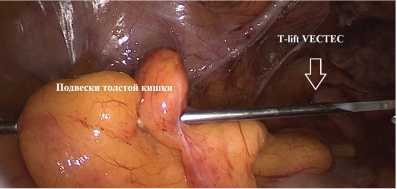

Учитывая потребность в дополнительных точках фиксации, медицинские компании выпускают специализированные механизмы и приспособления для тракции, например, использование системы T-lift (VECTEC) для тракции толстой кишки за жировые подвески по принципу насаживания их на устройство при помощи специальных крючков и дальнейшего прикрепления органа к передней брюшной стенке и др. (рис. 10)

Рисунок 10. Использование системы T-lift для тракции толстой кишки за жировые подвески

Figure 10. Use of the T-lift system for colon’s traction by the fatty suspensions

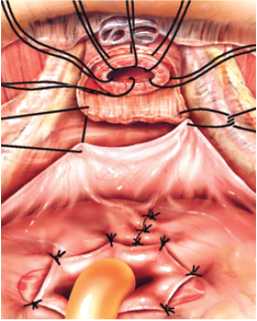

Также использование лигатур может помочь в борьбе с натяжением тканей и профилактике несостоятельности при создании анастомозов. Например, лапароскопическая радикальная простатэктомия и её завершающий этап пузырно-уретральный анастомоз. Перед выполнением анастомоза с целью «задней реконструкции» и снижения вероятности несостоятельности анастомоза за счёт снижения натяжения тканей можно использовать наиболее известный способ наложения шва «Рока» (Anatomical reconstruction of the rhabdosphincter, 2009, Italy) [6] (рис. 11). Подобный способ можно использовать в любых случаях, когда требуется профилактировать излишнее натяжение сшиваемых структур, например, при уретероуретероанастомозе, уретеровезикоанастомозе и др.

Рисунок 11. Один из эффектов «шва Рока» — снижение натяжения тканей (профилактика несостоятельности пузырно-уретрального анастомоза)

Figure 11. «Rock suture»: one of the effects is a decrease in tissue tension (prevention of leakage through vesicourethral anastomosis)

Отдельно можно вынести категорию операций, где требуется осуществление тракции большого количества ткани. Для хирургов, использующих в своей практике «хирургию ограниченного пространства» (например, трансмезентериальный доступ при наличии выраженного висцерального ожирения), использование лигатур для «подвешивания и развешивания» тканей и органов за счёт фиксации к брюшной стенке стоит рассматривать как обязательную опцию (рис. 12).

Рисунок 12. Этап трансмезентериального доступа — фиксация массива тканей лигатурами к передней брюшной стенке

Figure 12. Transmesenteric access stage: fixation of a tissue array with ligatures to the anterior abdominal wall

В случае, если нет большого количества ткани, но необходимо дополнительно создать точки фиксации, вместо лигатур можно использовать пластиковые клипсы Hem-o-lock (Weck, США) различного размера (рис. 13). Благодаря этим клипсам возможно создание фиксированного статичного натяжения между органами и тканями, например, между корнем кишки и париетальной брюшиной или между паранефральной клетчаткой и фасцией Герота или париетальной брюшиной. После окончания основного хирургического этапа клипсы снимаются с тканей и извлекаются из брюшной полости.

Рисунок 13. Фиксация тканей пластиковыми клипсами Hem-o-lock

Figure 13. Fixation of tissues with Hem-o-lock plastic clips

Полезна методика применения «коагуляционных клипс-пломбы» при помощи ВЧ- электроблока компании Medtronic (США) с технологией LigaSure (рис. 14). Используется для создания натяжения и фиксации тканей по аналогии с клипсами Hem-o-lock. Удержание тканей происходит за счёт так называемой «коагуляционной клипсы-пломбы». По сути, эта «клипсапломба» образуется при сваривании тканей «умной биполярной коагуляцией» LigaSure за счёт присутствия в них коллагеновых волокон. После окончания основного этапа эти спаянные ткани легко разделяются тупым или острым путём.

Рисунок 14. Фиксация тканей «коагуляционной» клипсой с использованием энергии LigaSure

Figure 14. Fixation of tissues with a «coagulation» clip using LigaSure energy

В определенных случаях пик творческой мысли и стремление к оптимальной эргономике операции позволяют раскрыть новые горизонты хирургии. Например, для удаления образования Фатерова сосочка (рис. 15). Благодаря лигатурам, наложенным у основания образования, возможно получить великолепную экспозицию и возможность манипуляции образованием подобно марионетке, что в свою очередь значительно упрощает ход оперативного вмешательства.

Рисунок 15. Выворачивание слизистой двенадцатиперстной кишки с использованием лигатур

Figure 15. Inversion of the duodenal mucosa using ligatures

Вышеописанные способы создания оптимальной экспозиции тканей при лапароскопических операциях - всего лишь небольшая часть из практики врачей, для которых хирургия — больше, чем просто работа.

Список литературы

1. Chien GW, Orvieto MA, Chuang MS, Sokoloff MH, Gerber GS, Shalhav AL. Use of suspension traction system for renal positioning during laparoscopic partial nephrectomy. J Endourol. 2005;19(3):406-9. DOI: 10.1089/end.2005.19.406

2. Srikanth G, Shetty N, Babu P. A technique for gall bladder fundal traction in single-incision laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011;21(5):e239-41. DOI: 10.1097/SLE.0b013e31822cb8a0

3. Sunamak O, Donmez T, Ferahman S, Uludag SS, Avaroglu HI. A promising technique for easier single incision laparoscopic cholecystectomy: needle grasper traction of gallbladder. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2018;13(3):358-365. DOI: 10.5114/wiitm.2018.75849

4. El Saman AM, Habib DM, Ibrahim I, Kamel M, Barker N, Bedaiwy MA. Laparo endoscopic single site balloon vaginoplasty (LESS-BV). J Pediatr Adolesc Gynecol. 2013;26(2):e29-32. DOI: 10.1016/j.jpag.2012.11.001

5. Lim MC, Song YJ, Seo SS, Ryu J, Park SY. Embryonic-natural orifice transumbilical endoscopic surgery for myomectomy with traction of multidirectional sutures: a new surgical approach. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011;21(1):35-7. DOI: 10.1089/lap.2010.0268

6. Rocco F, Rocco B. Anatomical reconstruction of the rhabdosphincter after radical prostatectomy. BJU Int. 2009;104(2):274-81. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.08751.x

7. Raman JD, Scott DJ, Cadeddu JA. Role of magnetic anchors during laparoendoscopic single site surgery and NOTES. J Endourol. 2009;23(5):781-6. DOI: 10.1089/end.2008.0033

Об авторах

К. А. ПрохоренкоРоссия

Константин Анатольевич Прохоренко — врач-уролог урологического отделения.

115682, Москва, Ореховый бульвар, д. 28

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

А. Е. Санжаров

Россия

Андрей Евгеньевич Санжаров — заведующий урологическим отделением.

115682, Москва, Ореховый бульвар, д. 28

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

Э. А. Галлямов

Россия

Эдуард Абдулхаевич Галлямов — доктор медицинских наук, профессор; заведующий кафедрой общей хирургии.

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

В. П. Сергеев

Россия

Владимир Петрович Сергеев — заведующий онкоурологическим отделением.

123098, Москва, ул. Живописная, д. 46

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

А. Д. Кочкин

Россия

Алексей Дмитриевич Кочкин — кандидат медицинских наук; ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; врач-уролог отделения урологии ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина.

603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

А. Б. Новиков

Россия

Александр Борисович Новиков — заведующий урологическим отделением.

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

Д. И. Володин

Россия

Денис Игоревич Володин — врач-уролог онкоурологического отделения.

123098, Москва, ул. Живописная, д. 46

Конфликт интересов:

отсутствие конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Прохоренко К.А., Санжаров А.Е., Галлямов Э.А., Сергеев В.П., Кочкин А.Д., Новиков А.Б., Володин Д.И. «Тяни-толкай» или способы создания экспозиции тканей при лапароскопических операциях. Вестник урологии. 2021;9(1):124-130. https://doi.org/10.21886/2308-6424-2021-9-1-124-130

For citation:

Prokhorenko K.A., Sanzharov A.E., Galliamov E.A., Sergeev V.P., Kochkin A.D., Novikov А.B., Volodin D.I. «Push and pull» or different ways of creating tissue exposure during laparoscopic operations. Urology Herald. 2021;9(1):124-130. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2308-6424-2021-9-1-124-130